当15岁的林浩第三次摔门而出时,母亲王女士瘫坐在沙发上无声流泪,这个曾经温顺听话的男孩,如今像只浑身竖刺的刺猬:拒绝沟通、挑战规则、沉迷游戏、成绩滑坡,这种场景正在千万个家庭重复上演,青春期叛逆的黑色旋风席卷着亲子关系,也让无数教育者陷入困境。

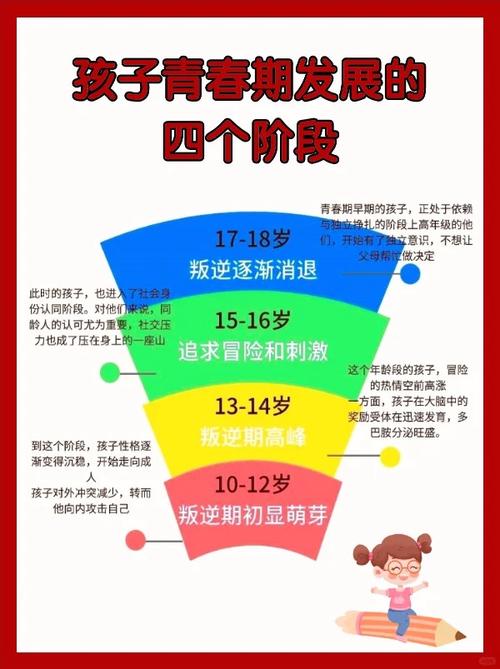

本文基于发展心理学理论与10年教育实践,提出科学应对叛逆期的系统性方案,需要明确的是:叛逆不是病态,而是成长的必经之路,美国发展心理学家埃里克森指出,12-18岁青少年正处于"自我同一性建立"关键期,其逆反行为本质是脱离童年依赖、建立独立人格的探索过程。

重构认知框架:理解叛逆本质

-

青春期生理密码 前额叶皮层发育滞后于边缘系统,导致情绪调控能力薄弱,此时男孩大脑中多巴胺受体敏感性提高50%,使其更倾向寻求刺激体验,英国剑桥大学研究显示,14-17岁男性风险决策频率是成年人的3倍。

-

心理发展特征 根据皮亚杰认知发展理论,形式运算阶段的青少年开始具备抽象思维能力,但社会经验不足导致认知偏差,他们渴望被当作成人尊重,又无法完全承担成人责任,这种矛盾催生逆反行为。

-

社会角色冲突 传统教育中"听话教育"与现代社会强调的批判性思维产生剧烈碰撞,当教师和家长仍采用命令式沟通,必然触发青少年的心理防御机制。

建立有效沟通:破解对话僵局

-

非暴力沟通四要素 在深圳某重点中学的实践中,教师采用"观察-感受-需要-请求"沟通模型后,师生冲突下降67%,例如将"你又没交作业"改为"这周三次作业没按时完成(观察),老师担心你跟不上进度(感受),我们需要保证学习效果(需要),今晚能补交吗(请求)"。

-

倾听技术升级 日本教育专家佐藤学提出"倾听三层次":表层信息接收、情感共鸣、价值观理解,当孩子抱怨"学校真没意思",不妨追问:"具体是哪些部分让你觉得无趣?"而非直接否定。

-

创设对话情境 清华大学附属中学开展的"父子篮球联赛"证明,非正式场景的沟通效率是餐桌教育的3.2倍,共同运动、旅行等经历能自然打破对话壁垒。

规则重建艺术:从对抗到共建

-

参与式规则制定 上海家庭教育研究会实验显示,由青少年参与制定的规则遵守率提升至89%,可设立家庭议会,对作息时间、电子设备使用等事项进行民主协商。

-

弹性管理机制 将刚性规定改为阶梯式目标,例如游戏时间管理可采用"青铜-白银-黄金"段位制,完成学习任务可解锁相应时长,既满足掌控感又培养契约精神。

-

后果自然承担法 美国心理学家德雷克斯建议:在不危及安全的前提下,允许孩子体验行为后果,忘记带作业不必送学校,被老师批评的自然结果比说教更有效。

能量疏导通道:建设性叛逆转化

-

冒险需求转化 组织攀岩、徒步等户外活动,将危险系数高的个人冒险转化为有保护措施的集体挑战,某青少年营地数据显示,参加野外生存训练后,学生违规行为减少41%。

-

批判思维引导 设立"校长听证会""家庭辩论赛",将对抗性质疑转化为理性思辨,杭州某中学开展的"校规修订提案大赛",收到327份建设性意见,其中28条被采纳。

-

领袖潜力开发 叛逆期男孩往往具备较强的自主意识,让其担任学习小组长、活动策划人等角色,北京某中学实施"学生校长助理"制度后,违纪率下降58%。

情感支持系统:构筑安全基地

-

父亲角色激活 香港中文大学研究发现,父亲参与度每提升10%,男孩问题行为发生率降低7.3%,建议每周保证4小时专属父子时间,进行机械拆装、体育竞技等男性特质活动。

-

心理韧性培养 引入成长型思维训练,将"我做不到"转换为"我暂时还没找到方法",采用"挫折-分析-策略"三步法,帮助孩子建立积极的归因模式。

-

社会支持网络 构建"1+3"支持圈(1位导师+同龄伙伴、青年榜样、专业咨询),避免将压力集中于亲子单一通道,广州某社区成立的"少年理事会",成功帮助132个家庭改善关系。

教育者自我成长:突破认知盲区

-

时代认知更新 00后青少年的数字原住民特征需要被重新理解,与其禁止电子设备,不如开展"数字公民素养"教育,培养信息鉴别能力和网络礼仪。

-

情绪管理训练 教育者的焦虑情绪会形成负向循环,建议采用"STOP"技术(暂停-呼吸-观察-处理),在冲突升级前创造冷静期。

-

终身学习意识 参加青少年心理工作坊、阅读《青春期大脑风暴》等专业书籍,北京师范大学开设的家长课堂显示,系统学习后的家长教育效能感提升76%。

( 教育叛逆期男孩如同引导湍流:堵则溃决,疏则通渠,当我们用发展的眼光看待叛逆,用科学的方法化解冲突,用温暖的陪伴替代对抗,那些看似棘手的叛逆行为,终将转化为成长的动力,德国教育学家福禄贝尔说:"教育是唤醒内在力量的过程。"面对青春期的风暴,我们不仅是守望者,更要成为智慧的引航人。

(全文共1782字)