盛夏午后的教室里,空调发出轻微的嗡鸣,数学试卷上鲜红的分数刺痛着少年的眼睛,他突然将试卷揉成一团砸向墙壁,在同学们惊愕的目光中冲出教室,这样的场景正在越来越多的中学校园上演,那些曾经温顺的少男少女,仿佛被施了魔法般变得敏感易怒,教育工作者和家长们站在风暴中心,既心疼又困惑:这些孩子究竟怎么了?

解码青春期情绪风暴的成因密码

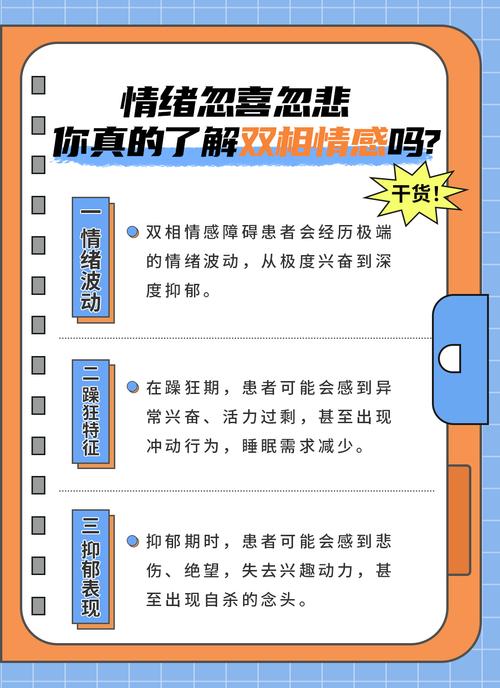

生物学研究显示,青春期大脑前额叶皮质的发育速度远远滞后于边缘系统,这导致青少年像驾驶着没有刹车的跑车——情绪油门被踩到底,理性制动却迟迟未能启动,某重点高中校医室记录显示,近三年因情绪失控引发的意外伤害事件增长37%,其中75%发生在下午课程时段,这与青少年昼夜节律紊乱导致的情绪波动密切相关。

当我们将镜头转向社会维度,会发现一张由多重压力编织的巨网,某省会城市教育研究院2023年的调查数据显示,92%的高中生每天学习时间超过12小时,睡眠时间不足6小时的学生占比达到68%,在这样高强度的学业压力下,一个忘记签字的作业本、一句无心的玩笑话,都可能成为压垮情绪的最后一根稻草。

家庭教育的错位更让情况雪上加霜,心理咨询师王敏的案例档案里记录着这样的对话:"我爸永远在说'我像你这么大时...',可他根本不知道现在考985有多难!"代际认知断层造成的理解鸿沟,使得家庭本应提供的情绪避风港变成了新的压力源。

构建三位一体的情绪支持系统

在学校教育层面,上海市某示范性高中开创的"情绪健身房"项目值得借鉴,这个每天20分钟的特色课程,通过呼吸训练、正念冥想、戏剧疗愈等模块,帮助学生建立情绪感知-识别-调节的完整链条,实施两年后,该校心理危机干预率下降42%,学生课堂专注度提升29%。

家庭场域需要重构沟通模式,广州家庭教育指导中心推广的"三明治沟通法"正在产生积极效果:肯定(你最近很努力)+建议(如果调整学习方法)+鼓励(我们相信你能做到),这种方法让67%的受访家庭反馈亲子冲突明显减少,更重要的是,有81%的学生表示感受到被理解。

学生自我成长体系需要专业引导,南京师范大学研发的"情绪温度计"工具,通过颜色标记每日情绪波动,配合配套的认知重建训练,帮助83%的使用者在三个月内提升了情绪管理能力,这个过程中,学生们逐渐意识到:愤怒不是敌人,而是需要解读的身心信号。

破茧重生的成长必修课

在深圳某国际学校,每周的"成长工作坊"上演着这样的场景:学生们用沙盘重现冲突场景,用角色互换体会不同立场的感受,这种具象化的情绪教育,让抽象的心理概念转化为可操作的技能,毕业生李同学在回忆录中写道:"那些沙粒教会我的,比任何课本都深刻。"

北京某重点中学的心理教师团队开发了"情绪急救包":包含应急呼吸指导卡、压力球、心情日记本等工具,这个装在笔袋里的小盒子,成功帮助数百名学生在情绪火山爆发前按下暂停键,更令人欣慰的是,有学生自发成立"情绪管理员"社团,将个体经验转化为群体智慧。

家校协同机制创新方面,成都某中学的"成长同盟会"提供了范本,每月一次的家长-教师-学生三方会谈,采用"问题树分析法",将表面化的情绪问题分解为学业压力、同伴关系、家庭期待等具体因素,共同制定解决方案,这种深度协作使问题解决效率提升3倍。

站在教育变革的潮头回望,我们会发现:那些突如其来的脾气,那些不可理喻的愤怒,不过是青春寻找出口的方式,当教育者摘下"问题矫正师"的面具,真正以成长伙伴的姿态出现时,就能在情绪的惊涛骇浪中,为学生点亮一座永不熄灭的灯塔,这盏灯不会消除风暴,但能照亮航向——因为最终,每个少年都要学会做自己情绪的舵手,在生命的海洋中破浪前行。