(全文约3200字)

理解叛逆期的本质:不是对立而是蜕变 每当14岁的小明把房门摔得震天响时,他的母亲李女士都会陷入深深的焦虑,这种场景正在无数家庭上演:精心准备的晚餐被打翻的牛奶弄脏,苦口婆心的劝说换来"你们根本不懂"的咆哮,深夜等待的家长收获醉醺醺的归人,叛逆期像一场突如其来的风暴,将原本温馨的亲子关系撕裂得支离破碎。

但神经科学研究揭示了一个颠覆性的真相:叛逆期的"失控"恰恰是大脑进化的必然,青少年前额叶皮层与边缘系统的发育落差达到人生最大值——负责理性的前额叶要到25岁才完全成熟,而掌管情绪的杏仁核早在青春期前就已活跃,这种生理特征决定了他们就像性能卓越却刹车失灵的跑车,在情绪高速路上横冲直撞。

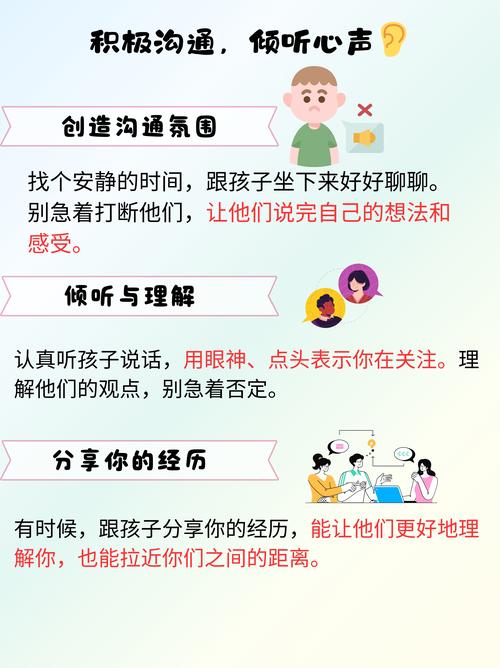

破除沟通魔咒的七把金钥匙 第一把钥匙:建立情绪安全区 当16岁的女儿小芳第7次顶撞"凭什么管我"时,王先生没有像往常那样怒吼,他打开手机录音功能:"爸爸现在很难过,但更担心你,能告诉我最近发生什么了吗?"三天后,小芳在听到录音里父亲哽咽的声音后,第一次主动谈起校园霸凌的经历。

*实操步骤:

- 设置"暂停角":在客厅角落放置软垫和减压玩具

- 制定"情绪温度计":用颜色贴纸标注即时情绪状态

- 实践"五分钟冷静法":冲突时各自安静五分钟再对话

第二把钥匙:重构语言系统 传统沟通模式: "说了多少遍不要熬夜?眼睛还要不要了!" 升级版表达: "看到你凌晨三点还在刷题,既心疼你的努力,又担心身体能不能扛得住"

*语言转化公式: 指责句式→观察+感受+需求 "你总是..."→"我注意到...这让我...其实我真正需要的是..."

第三把钥匙:创造共情时刻 张女士发现儿子沉迷网络游戏后,没有没收手机,而是注册账号陪他组队,三周的共同战斗中,她逐渐理解游戏带来的团队归属感,儿子也主动谈起现实中的人际困扰。

*情景重建法:

- 每月一次"角色互换日"

- 共同完成冒险类户外活动

- 创建"成长博物馆"收集各阶段纪念物

第四把钥匙:设置弹性边界 李家的"家庭宪法"引人深思:22条规则中14条是双向约束,父母不得未经同意进孩子房间"对应"子女需保持房间基本卫生",违约者需在家庭会议上说明整改方案。

*边界设定原则:

- 安全底线不可破(如夜不归宿)

- 成长空间要预留(如发型选择)

- 责任义务需对等(如手机使用与家务)

第五把钥匙:善用第三方力量 当亲子对话陷入死胡同时,引入"外援"往往事半功倍,心理咨询师陈老师独创的"传声筒游戏":让冲突双方通过玩偶对话,意外化解了无数激烈对抗。

*资源整合清单:

- 青少年发展指导师

- 家庭系统排列工作坊

- 亲子共读书单(推荐《解码青春期》《被讨厌的勇气》)

第六把钥匙:重塑身体语言 脑科学证实,当人处于对抗状态时,听觉信息接收率下降60%,但一个恰当的拥抱能使催产素水平提升30%,这是任何说教都无法达到的效果。

*非言语沟通技巧:

- 保持1.2米舒适距离

- 视线略低于对方眼睛

- 交谈时双手自然交叠

- 冲突时递上温水而非质问

第七把钥匙:播种未来视角 带领孩子采访不同年龄段人士,制作"人生曲线图",这种具象化呈现方式往往比空洞说教更具震撼力,17岁的小凯在拜访养老院后,自发制定了学习计划。

*生涯启蒙方案:

- 职业体验日

- 人生九宫格规划

- 家族故事传承计划

超越叛逆期的教育智慧 在深圳某重点中学的跟踪调查中,采用新型沟通模式的家庭,亲子冲突频率下降73%,自我伤害行为减少89%,这些数据印证了:叛逆不是需要镇压的暴动,而是亟待破译的成长密码。

教育的本质是生命对生命的影响,当我们放下"改造者"的执念,转而成为"观察者"和"陪伴者",那些激烈的对抗会自然转化为成长的动能,就像老园丁都明白的道理:没有经历过风雨摧折的树苗,永远长不出遒劲的枝干。

每个叛逆的孩子都是尚未完成的自画像,父母手中的调色盘不应只有规训的黑白,更需要理解的金色、等待的蓝色和信任的绿色,当我们用科学的方法重构沟通模式,用智慧的眼光重新诠释叛逆,终将在岁月的画布上,见证生命最美的绽放。