智能手机在校园里的"游击战"每天都在上演,某重点高中班主任在突击检查中,从学生书包夹层、保温杯套、甚至运动鞋垫里搜出十余部手机,这个黑色幽默的场景背后,折射出当代教育者面临的严峻挑战:在数字化浪潮中,我们该如何守护青少年的精神家园?

智能时代的成长困境

当代青少年正面临前所未有的认知重构,他们的注意力被切割成碎片化的信息流,深度思考能力在即时反馈中逐渐弱化,神经科学研究显示,频繁的手机使用会改变前额叶皮层的发育轨迹,这个负责决策与自控的脑区,恰是青少年最需要培育的核心能力。

校园围墙的消解已成定局,某市示范高中调查显示,92%的学生每天触网时间超过课堂时长,网络社交替代了真实的情感交流,一位心理咨询师记录到,越来越多的学生用表情包代替语言表达,面对现实冲突时却显得手足无措。

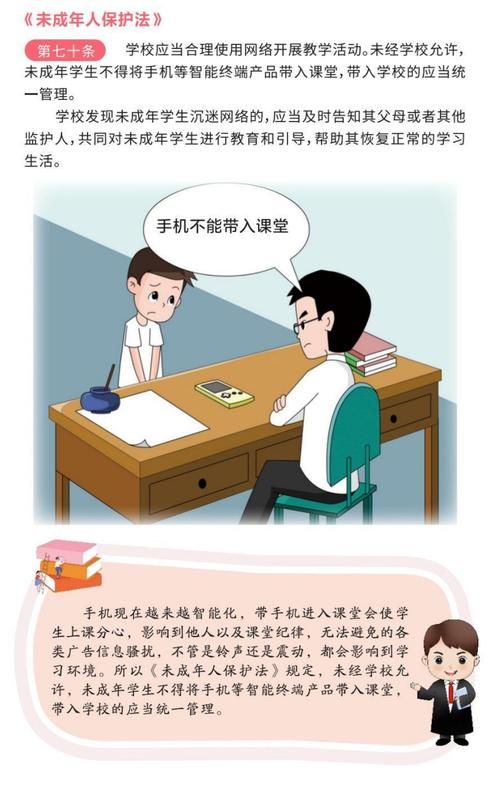

教育者正在经历身份焦虑的阵痛,传统的权威式管理遭遇数字原住民的集体抵抗,某县城中学收缴手机引发学生集体抗议事件,暴露出简单禁令的脆弱性,教师们陷入两难:严管可能激化矛盾,放任则要承担失职风险。

行为背后的心理密码

青春期大脑的多巴胺系统异常活跃,这种神经特质与手机即时反馈机制完美契合,神经影像学研究表明,收到社交点赞时青少年的伏隔核激活程度是成年人的三倍,这种生物性依赖,远非"意志力薄弱"可以解释。

虚拟世界正在重构青少年的自我认知,某重点中学的心理剧《屏幕里的我》揭示:46%的学生在网络人格与现实身份间存在显著分裂,匿名社交带来的"第二自我",成为他们逃避现实压力的安全岛。

家庭教育模式的代际裂痕持续加深,70后家长常将手机视为洪水猛兽,00后子女却视其为生命延伸,某家庭治疗案例显示,父母每增加1小时手机监管,子女的对抗策略就升级一个层级,形成恶性循环。

破局之路:构建教育共同体

北京某示范校的"数字素养课程"提供了新思路,他们将手机管理纳入校本课程,通过"信息溯源工作坊"揭露算法机制,组织"离线生存挑战"重建真实连接,一年后,学生自主管理达标率提升37%,课堂专注度提高29%。

家校协同需要建立新的对话机制,上海某国际学校创设"家庭数字公约",由学生主导制定手机使用条款,这种赋权模式使违规率下降63%,更培养了学生的契约精神,家长从监管者转变为支持者,家庭冲突减少54%。

教育者自身需要数字能力升级,杭州某青年教师研修营开发"数字育人工具箱",包含注意力训练游戏、网络行为分析模型等实用工具,参训教师指导的班级,在学业成绩与数字素养评估中均位列前茅。

站在数字文明的十字路口,我们需要的不是围追堵截的战术,而是重塑教育生态的战略,德国哲学家雅斯贝尔斯说:"教育是树摇动树,云推动云,灵魂唤醒灵魂。"当教育者以理解取代对抗,用引导替代压制,那些藏在课桌里的手机,终将变成连接现实与未来的桥梁,这场静悄悄的革命,正在重新定义教育的本质——不是培养听话的工具,而是塑造数字时代的主人。