在北京市朝阳区某小学的家长会上,一位母亲红着眼眶诉说:"从早上睁眼到晚上睡觉,孩子总捧着手机,说教、责骂、没收都试过,现在连话都不愿意和我说了。"这番倾诉引发了在场32位家长长达半小时的讨论,这个普遍性困扰折射出数字化时代家庭教育的深层困境。

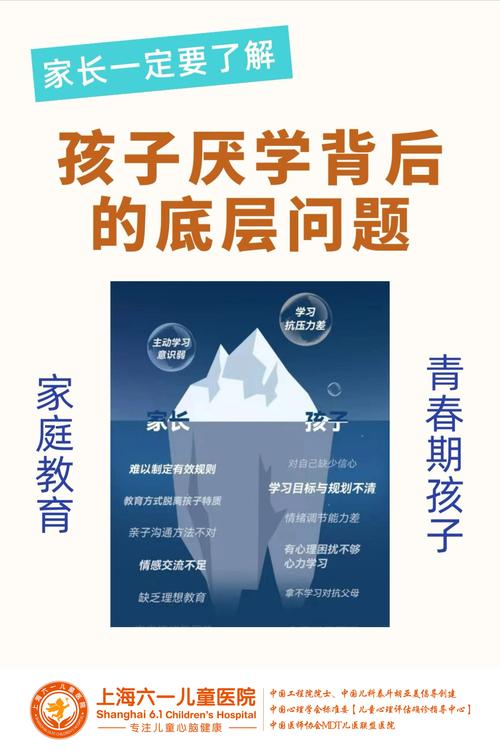

理解行为背后的心理密码 当孩子持续沉迷手机,表面的不听话往往隐藏着未被满足的心理需求,10岁的晨晨在父母离异后,手机游戏成为他逃避现实的庇护所;13岁的雨晴通过短视频社交获得校园生活中缺失的关注;15岁的浩然用连续刷剧填补高考压力下的空虚,这些真实案例揭示:电子设备依赖常常是家庭关系、学业压力、自我认同等问题的外在投射。

神经科学研究表明,青少年大脑前额叶皮层尚未发育完善,面对即时反馈的短视频、游戏等刺激,其自控力仅相当于成人的60%,这不是简单的"意志薄弱",而是生理发育阶段的客观限制,家长需要建立科学认知,避免将问题简单归咎于孩子品性。

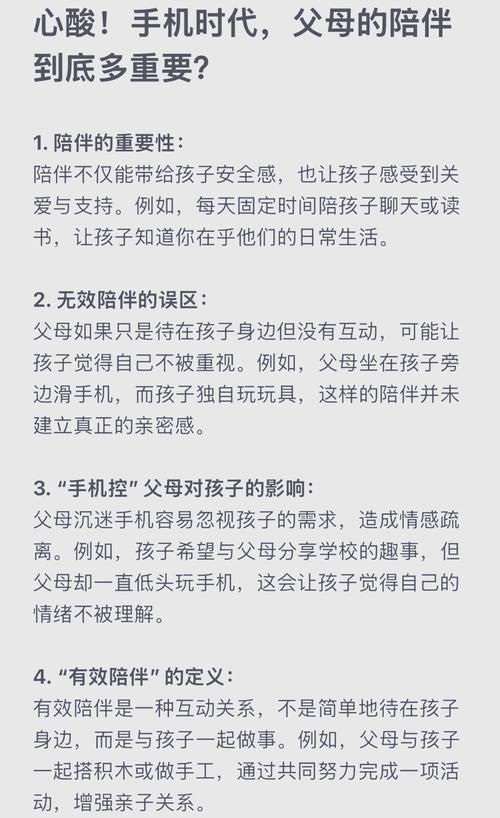

重构家庭互动模式 海淀区家庭教育指导中心的跟踪调查显示,78%的手机依赖儿童来自"物理在场,情感缺席"的家庭,当父母自身日均手机使用时长超过6小时,再多的说教都显得苍白无力,建议家庭设立"无屏时间":晚餐后1小时全家人共同参与手工、桌游或户外活动,朝阳实验小学开展的"亲子共读21天计划"中,参与家庭的儿童手机使用时长平均下降47%。

建立家庭数字公约需要循序渐进,可以先从"手机不入卧室"开始,逐步过渡到"作业时段集中保管",关键是要让孩子参与规则制定,例如每周家庭会议协商下周电子设备使用方案,海淀区王女士家庭实施的"积分兑换制"值得借鉴:孩子通过完成学习任务、家务劳动获取游戏时长,既培养责任感又建立合理界限。

创造替代性成长空间 北京师范大学附属实验中学的心理咨询室记录显示,手机依赖程度较低的学生普遍有稳定的兴趣爱好,帮助孩子发现屏幕之外的乐趣至关重要,可以尝试:

- 运动疗法:搏击操释放压力,攀岩培养专注力

- 艺术疗愈:陶艺塑造耐心,戏剧表演提升表达力

- 社会实践:社区志愿服务培养共情能力

北京市青少年宫推出的"城市探索计划"取得显著成效:组织中小学生走访胡同里的非遗传承人,在真实人际互动中重获成就感,数据显示,持续参与3个月的学生,日均手机使用减少1.8小时。

构建支持性教育联盟 家庭教育不是孤军奋战,北京市西城区开展的"家校社三方契约"模式值得推广:学校设立"数字素养"课程,社区提供实践活动场地,家庭负责监督执行,朝阳区某中学建立的"家长互助小组",通过经验分享缓解养育焦虑,成员家庭亲子冲突发生率下降65%。

当冲突升级时,专业干预不可或缺,北京儿童医院发育行为科接诊案例显示,及时的心理咨询能有效识别潜在的情绪障碍,要注意区分正常使用与病理性依赖:如果出现昼夜颠倒、拒绝社交、暴力倾向等症状,需立即寻求专业帮助。

把握关键教育时机 不同年龄段需要差异化策略:

- 小学阶段(6-12岁):重在习惯养成,使用家长控制模式,单次使用不超过20分钟

- 初中阶段(12-15岁):侧重自主管理,通过时间管理APP培养自律

- 高中阶段(15-18岁):引导价值认知,讨论数字时代的机遇与陷阱

在转型期做好预案:小升初、中高考等关键节点前3个月,逐步调整使用时长,清华大学附属中学的经验表明,提前制定"备考期数字设备使用方案"能减少83%的亲子冲突。

这场人机共生的时代挑战,本质是家庭教育模式的转型升级,当我们放下"围追堵截"的焦虑,转用理解、陪伴和智慧引导,就会发现:每个孩子内心都蕴藏着超越虚拟世界的成长力量,正如教育学家蒙台梭利所说:"儿童心灵自有其发展图谱,教育者的天职是准备适宜生长的环境。"在数字原住民时代,这份环境既需要物理空间的合理设限,更需要情感世界的温暖充盈。