青春期是人生中充满矛盾与挑战的转折阶段,而女生的叛逆期因其心理发展的特殊性,往往表现出更复杂的情绪与行为特征,教育心理学研究发现,14-17岁是女生叛逆行为集中爆发的高峰期,这一阶段的冲突可能直接影响其未来人格发展、家庭关系甚至社会适应能力,本文将从生理、心理、社会环境三个维度剖析这一现象,并为家庭和教育者提供科学应对策略。

青春期生理剧变与心理失衡的叠加效应

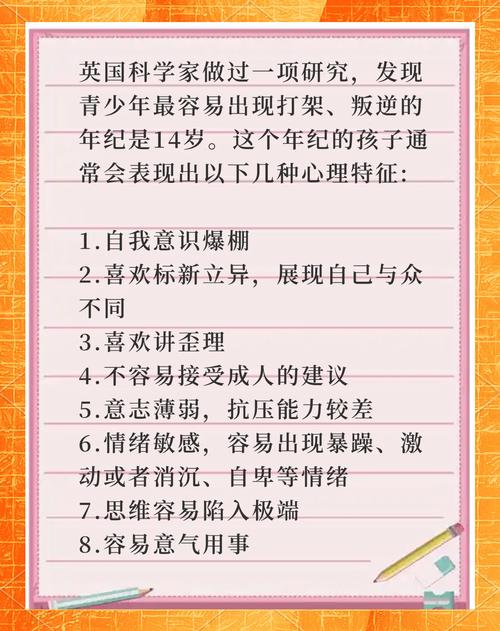

女生的叛逆期与生理发育高度同步,12岁前后,女性体内雌激素水平迅速升高,推动第二性征发育,但前额叶皮层的成熟却滞后至25岁左右,这种生理矛盾导致情绪调节能力薄弱,容易陷入冲动决策与情感失控的循环。

数据佐证:世界卫生组织(WHO)调查显示,14-17岁女生中,65%存在明显情绪波动,40%曾与父母发生激烈争执,神经科学研究进一步指出,这一阶段的大脑对“被否定”的敏感度是成年人的3倍,杏仁核(情绪中枢)的活跃度达到峰值。

典型案例:一名15岁女生因母亲批评其发型,连续一周拒绝交流并逃学,深层分析发现,其反抗行为并非针对事件本身,而是对“自我表达权被剥夺”的激烈抗议。

14-17岁叛逆行为的典型表现与深层需求

这一阶段的叛逆行为可归纳为四大类型,每种行为背后都隐藏着亟待满足的心理需求:

-

自我认同的挣扎

通过标新立异的服饰、社交圈或价值观,试探“我是谁”,例如刻意挑战学校着装规范,实质是在寻求个性化身份标签。 -

情绪过山车现象

从激烈争吵到突然沉默的极端转换,反映其尚未掌握情绪管理工具,研究发现,该年龄段女生每日情绪波动次数是男生的1.8倍。 -

权威挑战的仪式化

故意违反家庭规则(如门禁时间)或质疑教师观点,本质是通过“否定他人”确认自我决策能力。 -

同伴依赖与群体极化

小团体中形成对抗成人世界的“同盟”,通过共同叛逆行为获得归属感,社交媒体加剧此现象,67%的冲突事件涉及网络社群影响。

家庭应对策略:从对抗到共情的范式转换

传统高压管教在此阶段往往适得其反,基于上千例咨询案例,总结出四大有效干预原则:

-

沟通模式重构

- 采用“积极倾听-确认感受-提供选项”三段式对话。“你选择深夜外出是因为朋友需要陪伴?(倾听)这让你感到被重视(共情),但我们可以讨论更安全的支持方式(引导)。”

- 避免使用绝对化语言,将“必须”“不准”替换为“我建议”“我们试试”。

-

边界设定的艺术

- 与孩子共同制定规则,赋予有限选择权,如协商周末外出时间,提供“21:00前回”或“邀请朋友来家聚会”两种方案。

- 明确非谈判底线(如人身安全),但对非原则问题保持弹性。

-

自主性培养计划

- 通过家庭会议让其参与决策(如旅行计划、财务分配),实践中提升责任感。

- 支持其主导完成某个项目(如策划生日会),强化自我效能感。

-

情绪安全网构建

- 设立“冷静角”允许情绪释放,避免在激动时强行沟通。

- 引入第三方支持系统(心理咨询师、信任的亲属),缓解亲子直接冲突压力。

教育者的角色升级:从管理者到成长教练

学校需建立更包容的支持体系:

- 课程设计:开设青春期心理工作坊,用角色扮演模拟冲突场景。

- 评价机制:增加过程性评价权重,减少排名竞争带来的焦虑。

- 同伴教育:培训高年级学生成立互助小组,提供同龄人视角的建议。

叛逆期的正向转化:危机中的成长契机

研究跟踪表明,被科学引导度过叛逆期的女生,在成年后展现出更强的抗压能力(比未经历剧烈叛逆者高23%)与创造性思维,关键在于将对抗能量转化为:

- 批判性思维:鼓励其对现象提出质疑,并引导查找证据支持观点。

- 社会责任感:通过志愿活动、公益项目实现自我价值。

- 艺术表达:用绘画、写作等媒介疏导情绪,90%的案例显示此方法显著降低极端行为频率。