清晨六点的网吧里,十六岁的小宇依然紧盯着屏幕,这已经是他连续第三天通宵打游戏,母亲在电话里哭诉:"这孩子像着了魔一样,是不是心理出问题了?"这样的场景正在无数家庭上演,据中国互联网络信息中心统计,我国青少年网络游戏用户规模已达1.91亿,其中约15%存在过度游戏倾向,当越来越多的孩子沉浸在虚拟世界,我们不禁要问:这些沉迷游戏的少年,真的存在心理问题吗?

游戏行为的诊断困境

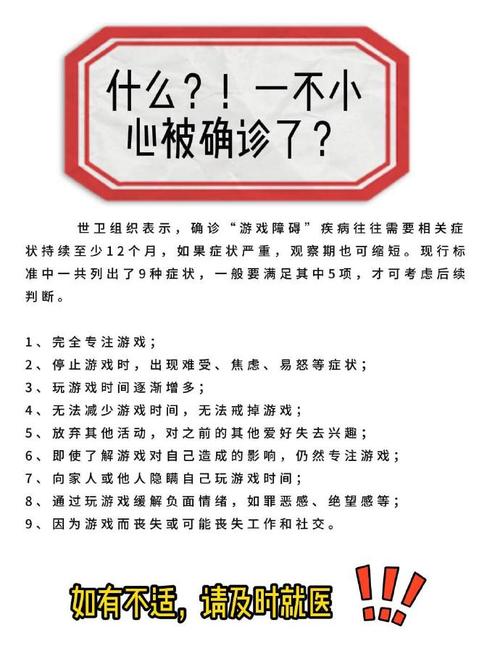

2019年世界卫生组织将"游戏障碍"纳入国际疾病分类(ICD-11),将其定义为"持续或反复的游戏行为模式",但这一界定在学术界仍存争议,北京师范大学认知神经科学与学习国家重点实验室的研究显示,在确诊为游戏障碍的青少年中,68%同时存在焦虑、抑郁等心理问题,但因果关系尚不明确,这意味着游戏沉迷可能是心理问题的表现,而非根源。

美国精神医学学会出版的DSM-5(精神障碍诊断与统计手册)至今未将游戏成瘾列为独立疾病,这种诊断标准的模糊性导致现实中存在两种极端:家长容易将正常游戏行为病理化,而真正的心理问题可能被游戏表象掩盖,上海精神卫生中心接诊的案例中,有32%的"游戏成瘾"青少年实际存在家庭关系障碍或校园适应困难。

虚拟世界折射的现实困境

在深圳某中学的心理咨询室,心理咨询师李老师记录了这样一组数据:在主动寻求帮助的50名"游戏成瘾"学生中,89%表示在游戏中获得了现实中缺失的成就感,76%通过游戏维持社交关系,63%用游戏逃避家庭冲突,这些数字揭示了一个残酷现实——游戏往往不是问题的起点,而是青少年应对现实困境的解决方案。

心理学中的"代偿理论"可以解释这种现象,当个体在现实中的基本心理需求(自主性、胜任感、归属感)得不到满足时,会转向能够提供替代满足的领域,游戏世界恰恰构建了这样的替代系统:明确的升级规则满足胜任需求,公会的协作机制满足归属需求,自由的探索空间满足自主需求,北京某重点中学的调查显示,在家庭沟通时间日均不足30分钟的学生中,游戏时长是其他学生的2.3倍。

被误读的求救信号

十五岁的晓雯在游戏论坛写下:"只有在召唤师峡谷,我才感觉自己被需要。"这句话让她的心理咨询师意识到,这个"网瘾少女"真正渴望的是价值认同,类似晓雯的案例提醒我们,沉迷游戏可能是青少年发出的心理求救信号,广州青少年心理援助热线统计显示,在主动来电的"游戏成瘾"咨询中,62%的深层问题涉及亲子关系危机,28%与学业压力相关。

神经科学研究发现,长期沉迷游戏确实会导致前额叶皮层活动减弱,这与自控力下降有关,但需要区分的是,这种生理变化可能源于原有心理压力,而非单纯游戏导致,就像抑郁症患者可能出现睡眠障碍,但不能说失眠导致了抑郁症,华东师范大学的追踪研究表明,在改善家庭支持系统后,65%的"游戏成瘾"青少年游戏时长自然下降40%以上。

破局之路:从对抗到理解

成都某中学开展的"游戏认知工作坊"提供了新思路,通过让家长体验《我的世界》等沙盒游戏,理解孩子在游戏中获得的创造快感;组织电竞战队管理实践,培养青少年的团队协作能力,这种非对抗性干预使该校学生日均游戏时长下降34%,亲子冲突投诉减少61%,这印证了人本主义心理学家罗杰斯的观点:真正的改变始于理解而非矫正。

建立多元评价体系同样关键,杭州某初中将游戏攻略写作纳入语文教学,鼓励学生分析《王者荣耀》的英雄设定培养批判思维,这种创造性转化使游戏从"学业敌人"变为教育载体,数据显示,参与项目的学生不仅保持学业水平,其问题解决能力测评得分还高出对照组22%。

重构数字时代的成长生态

我们需要建立新的认知框架:游戏沉迷不是道德缺陷,也不是简单的心理疾病,而是数字化生存背景下青少年心理发展的适应性反应,就像上世纪末人们担忧电视毁掉一代人,如今需要的是与时俱进的引导智慧。

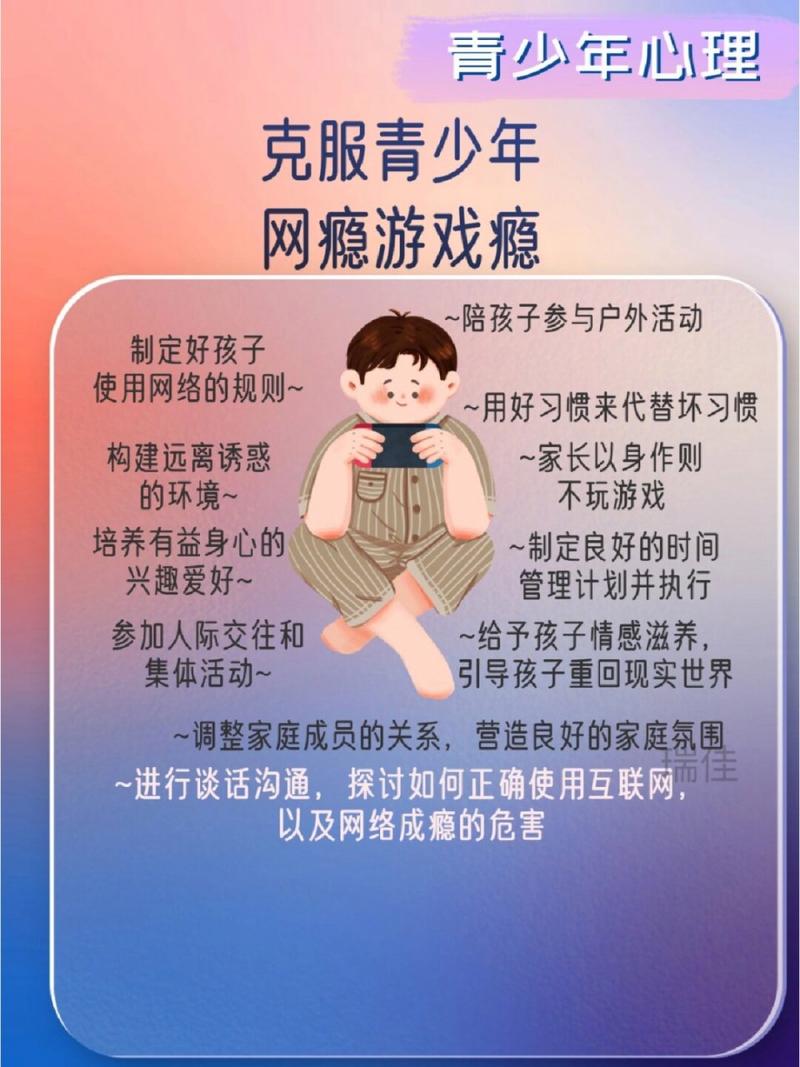

家庭层面可以采用"3C干预法":沟通(Communication)每天保持真实对话,共创(Co-creation)开展家庭游戏时间,契约(Contract)制定合理的游戏公约,学校系统需要建立"数字素养"课程体系,培养青少年的媒介批判能力,社会支持系统则应提供更多线下社交空间,如社区青年中心、文体俱乐部等替代性选择。

尾声:

当十七岁的小宇在心理咨询中画出自己的"游戏世界地图",治疗师看到的不是病态沉迷,而是一个少年精心构筑的自我庇护所,帮助这样的孩子,需要的不是断网断电的"戒瘾治疗",而是重建现实世界的吸引力,游戏之困,本质上是时代给教育出的一道思考题:我们是否创造了足够包容、温暖的成长环境,让青少年不必逃往虚拟世界寻找慰藉?答案不在于消灭游戏,而在于理解每块屏幕背后那个渴望被看见的灵魂。