站在心理咨询室窗前,望着楼下三五成群低头玩手机的中学生,张女士的焦虑达到了顶点,她的儿子小宇在中考结束后彻底放飞自我:每天游戏时长超过12小时,拒绝任何户外活动,甚至发展到昼夜颠倒、饮食紊乱的程度,这个典型案例折射出每年六月全国数百万家庭面临的共同困境——当应试压力突然解除,青少年为何会集体陷入游戏沉迷的漩涡?

游戏成瘾背后的心理补偿机制 中考作为人生首次重大分流考试,其残酷性往往被社会低估,某重点中学的追踪数据显示,85%的考生在备考期间日均睡眠不足6小时,72%的学生存在持续性焦虑症状,这种长期高压状态会在考试结束后形成巨大的心理真空,恰如紧绷的琴弦突然松弛必然产生的震颤。

现代游戏工业深谙青少年心理弱点,腾讯研究院的报告显示,当前主流手游平均每90秒设置一个奖励节点,完美契合青少年大脑的多巴胺分泌周期,当现实中的成就感和掌控感长期缺失,虚拟世界的即时反馈系统便成为最便捷的心理代偿,北京师范大学青少年网络心理研究所的调查表明,暑期游戏时长激增的学生中,68%曾在备考期间遭受过"考不上重点高中人生就完了"的威胁式激励。

家长干预的常见误区 多数家长面对游戏沉迷采取简单粗暴的应对策略,反而加剧了亲子对抗,上海市精神卫生中心的案例库显示,暑期因游戏问题就诊的家庭中,有43%曾发生手机摔毁事件,28%采取过断网断电措施,这些对抗性手段往往导致三种恶果:激发青少年的逆反心理、催生更隐蔽的游戏行为、破坏亲子间本就脆弱的信任基础。

更值得警惕的是部分家长走向另一个极端,某教育机构调研发现,有21%的家长主动为孩子购买新手机作为中考奖励,15%的家庭存在"只要不惹事就放任不管"的纵容心态,这种补偿心理忽视了游戏成瘾的渐进性特征——当9月开学季来临,很多学生已出现戒断反应、注意力涣散等适应障碍。

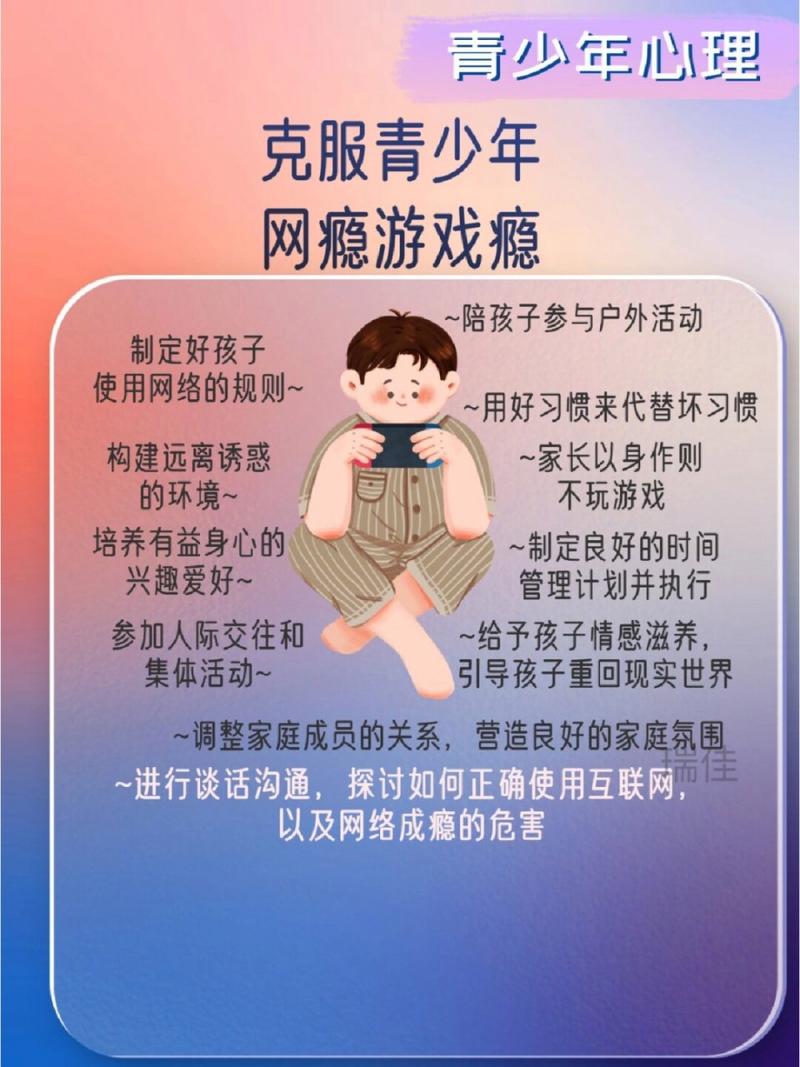

构建替代系统的黄金法则 破解游戏困局的关键在于重建生活秩序,成都七中推出的"暑期过渡计划"提供了可借鉴的模板:考试结束后的前两周允许适度放松,第三周起逐步引入结构化安排,具体实施可遵循"三三制"原则:每天3小时自主时间、3小时兴趣发展、3小时体能锻炼,剩余时间用于社交实践。

替代活动的设计需要尊重代际差异,00后青少年更青睐具有社交属性的项目,如剧本杀、露营、短视频创作等,北京某重点高中组织的"城市探索计划"取得显著成效:学生以小组形式完成城市定向挑战,既满足社交需求又获得现实成就感,参与学生的日均游戏时长下降57%。

契约式管理的艺术 建立游戏使用规范时,契约精神比强制管控更有效,建议采取"四步协商法":首先共同观看游戏成瘾纪录片引发思考,接着以周为单位制定弹性计划,然后签订书面协议明确奖惩机制,最后设置缓冲期允许动态调整,杭州家庭教育指导中心的实践表明,采用契约管理的家庭,孩子自主降低游戏时间的比例是强制管控家庭的2.3倍。

技术手段的合理运用能提升管理效能,建议在家庭路由器安装行为管理软件,设置分时段网络限制;利用手机自带的屏幕使用统计功能,每周进行数据分析;引入第三方监督平台,邀请孩子信任的学长或导师参与进度跟踪。

重塑家庭情感连接 游戏沉迷本质上是情感缺失的外在投射,清华大学积极心理学研究中心发现,每周至少三次、每次30分钟以上的深度家庭互动,能降低76%的游戏依赖风险,这种互动不是形式化的"吃饭教育",而是真正走进孩子的兴趣世界:可以是共同解析游戏剧情,也可以是讨论电竞产业生态,关键是以平等姿态建立对话通道。

父亲角色的回归尤为重要,中国青少年研究中心的数据显示,父教缺失家庭的孩子游戏成瘾率是正常家庭的4.8倍,建议父亲们把握暑期契机,通过徒步旅行、体育竞技、科技实践等男性气质鲜明的活动,帮助孩子完成从虚拟英雄到现实勇者的身份转变。

当九月的晨光穿透夏末的薄雾,那些在虚拟世界迷失的少年终将回归现实,教育的智慧不在于筑起隔绝游戏的高墙,而是培植出比游戏更具吸引力的生命景观,这个暑假,我们与其焦虑孩子手中的游戏时长,不如深思:我们为孩子准备了什么样的现实值得他们全心投入?答案,或许就藏在每个家庭重建的情感连接里,在每个少年重新发现的成长可能性中。