(全文约2400字)

在这个电子产品泛滥的时代,越来越多的家长发现一个令人震惊的事实:那些在父母面前乖巧听话的孩子,竟会偷偷攒钱购买手机,李女士上周在整理儿子书包时,赫然发现一部全新智能手机,标签显示是孩子用压岁钱私下购买的,这个发现让她整夜未眠,既担心孩子的安全又困惑于教育方式是否出现了问题,这样的情况并非个例,根据中国青少年研究中心2022年的调查数据显示,14-18岁青少年中,有23.6%曾有过隐瞒家长自行购买电子产品的经历,当这类事件发生时,如何正确处理不仅关乎手机归属,更影响着家庭信任关系的重建与孩子的价值观形成。

理解行为背后的深层动因 在采取任何行动前,家长需要先放下愤怒与失望,从发展心理学的角度理解孩子的行为逻辑,12-16岁青少年正处于埃里克森人格发展理论中的"自我同一性探索期",这个阶段的孩子会通过突破规则来确立自我边界,手机作为现代社会的"成人身份证",往往成为他们彰显自主性的重要符号。

某重点中学班主任王老师分享的案例极具代表性:初二学生小陈连续三个月不吃早餐,用省下的钱购买二手手机,被发现后孩子坦言:"同学都有手机群聊,我不想被当成需要家长监控的小孩子。"这种行为背后实际包含着社交需求、身份认同、自主权争取等多重心理诉求,若家长仅停留在"偷钱买手机"的表层认知,很可能错失与孩子深度沟通的良机。

危机处理的五个关键步骤 当发现孩子偷买手机时,建议家长遵循"冷静-倾听-协商-规范-跟进"的渐进式处理流程:

-

48小时冷静期 发现手机后立即爆发的责骂,可能将孩子推向更隐蔽的对抗,建议给自己和孩子留出48小时缓冲期,期间可通过写日记、咨询老师等方式整理思绪,海淀区家庭教育指导中心的研究表明,经过冷静期处理的类似事件,后续沟通成功率提升67%。

-

创设平等对话场景 选择非正式场合开启谈话,如晚饭后散步时,开场白应避免质问语气,可尝试:"妈妈发现你最近自己买了手机,能和我聊聊当时是怎么考虑的吗?"北京师范大学发展心理研究所建议采用"3F倾听法":事实(Fact)-感受(Feeling)-聚焦(Focus),先听孩子完整陈述购买动机、资金来源和使用计划。

-

共同制定解决方案 与孩子协商处理方式时,要区分原则问题与弹性空间,某市法院少年庭提供的调解模板值得借鉴:手机所有权归属(家长保管/有条件使用)、违规购买的资金处理(家务劳动抵扣/压岁钱扣除)、后续电子设备使用规范(时间/场合/内容),重点在于让孩子参与规则制定,某教育实验显示,自主参与制定的规则遵守率比家长单方面规定高41%。

-

明确家庭经济伦理 需要郑重向孩子说明:家庭共同财产与个人财产的界限,可引入"家庭财务透明化"教育,例如定期召开家庭会议公布日常开支,让孩子理解3000元手机相当于全家半个月的伙食费,上海某国际学校设计的财商课程中,要求孩子用记账本管理零花钱,这种可视化教育能有效建立金钱责任感。

-

建立长效监督机制 处理完当下事件后,建议设置3个月的观察期,每周固定时间检查手机使用情况时,要着重关注内容而非时长,朝阳区某家庭教育工作坊推荐的"三问法"值得借鉴:这周用手机做过最有意义的事是什么?遇到哪些网络困扰?下次怎样能做得更好?

预防重于纠错的四项根基建设 真正智慧的家长不会止步于解决眼前问题,而是借此契机完善家庭教育体系:

-

信任账户的日常储蓄 定期进行"亲子信任日"活动,例如每月允许孩子自主决定某件事务(服饰搭配、周末安排),广州某重点中学的心理辅导案例显示,获得适度自主权的孩子,隐瞒性行为发生率下降58%。

-

财商教育的系统开展 从小学高年级开始实施"三段式"财商培养:认识货币价值(10-12岁)-管理零用钱(13-15岁)-理解家庭开支(16岁以上),可借鉴南京某家庭的"愿望存钱罐"实践:将想购买的物品按优先级排序,每月评估储蓄进度,培养延迟满足能力。

-

合理需求的及时满足 在电子设备管理上,宜疏不宜堵,建议六年级以上孩子配备基础通讯设备,杭州某名校推行的"学生手机白名单"制度值得参考:经家长申请备案的手机,可在指定时间段使用必要功能(通话、公交扫码),其他智能机存放于学校保管柜。

-

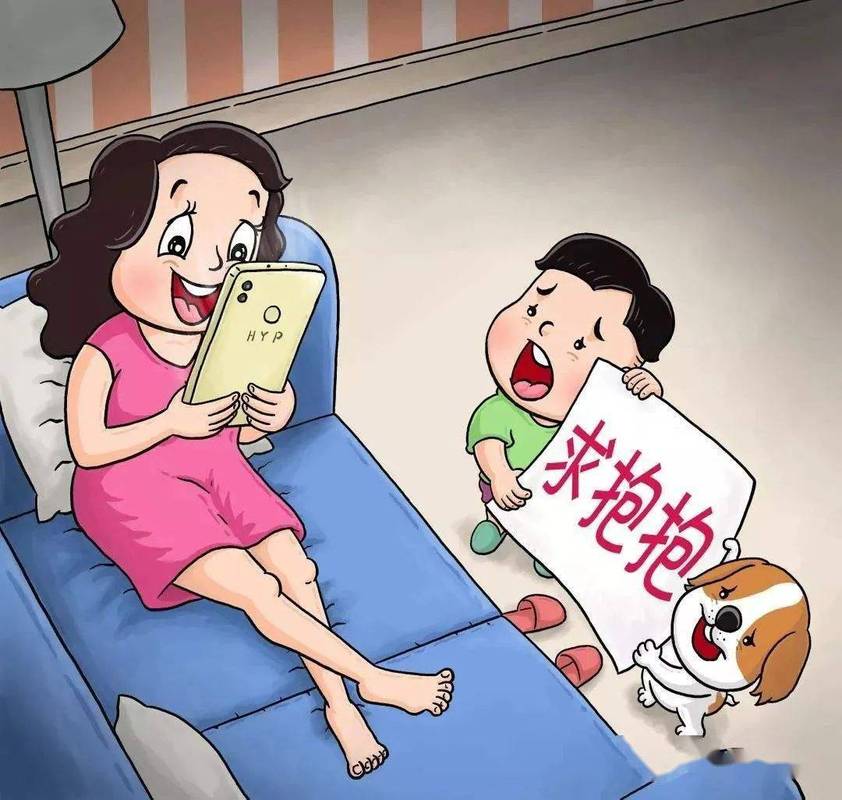

家长行为的同步规范 要求孩子做到的,家长首先要以身作则,建议实施"家庭无手机时间",例如晚餐后19:00-21:00全体家庭成员将手机放入指定盒子,重庆某社区开展的"21天数字排毒计划"数据显示,参与家庭的亲子沟通时间平均增加127分钟/天。

特殊情况的应对策略 对于反复出现隐瞒消费行为的孩子,需要警惕是否存在更深层问题:

-

校园社交胁迫 某些孩子因"不带手机被孤立"而被迫违规,这种情况需联系班主任介入,可建议学校开展"健康社交"主题班会,建立非电子化的互动方式。

-

网络依赖倾向 如果发现孩子沉迷手游或直播,应寻求专业机构帮助,北京某三甲医院设立的"青少年网络成瘾门诊"采用认知行为疗法,配合家庭治疗,三个月干预有效率达79%。

-

代际沟通障碍 当亲子关系已严重僵化时,可引入"第三方调解人",上海家庭教育指导中心培训的"少年调解员"项目,由经过培训的高中生担任沟通桥梁,成功化解87%的亲子冲突案例。

孩子偷买手机事件犹如一面镜子,既映照出成长过程中的认知偏差,也折射出家庭教育的薄弱环节,某位处理过数百起类似案例的资深教育督导曾说:"每个'不听话'的行为,都是孩子在用错误的方式表达正当的需求。"当我们不再将之视为需要镇压的叛乱,而是转化为教育升级的契机,或许就能像深圳那位智慧母亲张女士那样,把一场手机风波变成财商教育的实践课——最终孩子自愿退还手机,用半年时间通过家务劳动赚取设备,这个过程培养出的责任意识,远比一部手机珍贵得多,教育的真谛,永远在于将危机转化为共同成长的转机。