儿童"偷钱"行为的本质探析

在广州市某小学的心理咨询室,12岁的小明低头摆弄着衣角,当被问及为何连续三次拿母亲钱包里的钱时,他的回答让在场的大人陷入深思:"我只是想给转学的同桌买份生日礼物。"这个案例揭示了一个重要事实:儿童看似错误的金钱行为,往往包裹着未被满足的情感需求。

根据北京师范大学儿童发展研究中心2022年的调查数据显示,在7-14岁儿童中,有23.6%曾有过擅自拿取家庭钱财的经历,但其中仅有6.3%属于真正意义上的偷窃行为,绝大多数行为背后都隐藏着未被察觉的心理诉求。

儿童发展心理学专家指出,学龄期孩子的金钱行为通常反映三个层面的需求:

- 心理需求:渴望获得同伴认同、表达情感或缓解焦虑

- 认知局限:对物权概念和金钱价值缺乏准确理解

- 行为模仿:受影视作品或同伴行为的影响

典型误区:家长常见的错误处理方式

在南京某社区家庭教育讲座现场,李女士红着眼眶分享:"发现女儿拿钱那天,我当着全家亲戚的面打了她手心,现在孩子两个月没和我说话了。"这种处理方式折射出许多家长面对此类问题时的常见误区:

-

道德审判型: • 使用"小偷""罪犯"等标签化语言 • 公开场合反复提及错误 • 案例:杭州某家长在班级群曝光孩子行为

-

简单粗暴型: • 体罚或过度经济惩罚 • 没收所有零用钱作为惩戒 • 案例:重庆某父亲让孩子跪地数钱两小时

-

放任回避型: • 认为"孩子还小不必计较" • 用物质补偿代替沟通 • 案例:深圳某家庭用新款手机换取孩子承诺

这些做法往往导致三个严重后果:破坏亲子信任关系、强化错误行为模式、造成心理创伤,上海市精神卫生中心儿童门诊数据显示,因错误处理金钱问题导致焦虑障碍的案例,5年间增长达47%。

科学应对:四步教育法

第一步:冷静期处理(黄金24小时原则) 发现问题的前24小时应保持克制,心理学中的情绪冷却理论表明,此时处理问题效率提升40%,建议: • 用"我注意到..."代替质问 • 准备纸笔记录事情经过 • 给自己设定至少2小时冷静期

第二步:动机探寻(3W提问法) 通过非暴力沟通挖掘真实原因: • When(何时):"能告诉妈妈是什么时候发生的吗?" • What(什么):"当时你心里在想什么呢?" • Why(为何):"是什么让你觉得需要这样做?"

成都某心理咨询机构案例显示,使用此方法后,78%的儿童能坦诚表达真实需求,而非简单认错。

第三步:规则重建(SMART原则) 与孩子共同制定补救方案: • Specific(具体):如通过家务赚取赔偿金 • Measurable(可衡量):每周完成3项指定任务 • Achievable(可实现):任务难度与年龄匹配 • Relevant(相关):与错误行为产生关联 • Time-bound(有时限):设定1-2个月观察期

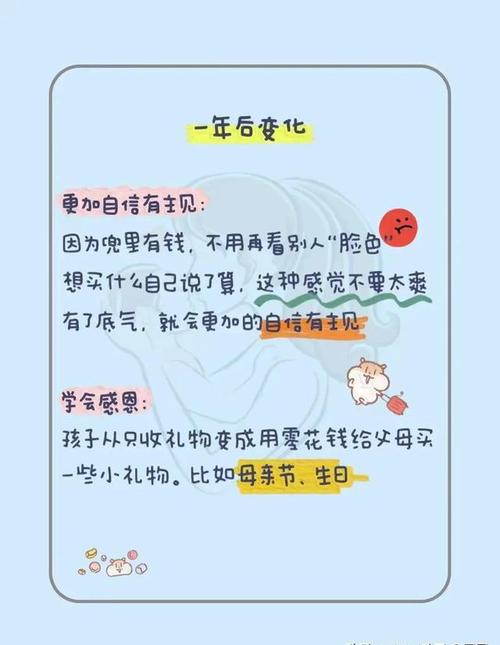

第四步:信任修复(3R法则) • Responsibility(责任承担):如写道歉信并赔偿 • Reconciliation(和解仪式):共同存钱弥补损失 • Rebuild(重建机制):设置透明化零用钱管理制度

预防机制:构建健康的金钱观

-

财商教育阶梯计划 • 5-7岁:认识货币面值,理解"需要"与"想要" • 8-10岁:参与家庭采购,学习记账 • 11-13岁:管理周零用钱,接触基础理财 • 14岁以上:开设个人账户,参与家庭财务会议

-

需求满足三通道 • 情感账户:每周固定亲子独处时间 • 物质账户:分级满足制度(即时/短期/长期) • 社交账户:提供集体活动经费支持

-

家庭财务透明化 • 设置儿童可见的记账本 • 每月召开家庭财务通气会 • 建立"家庭梦想基金"共同储蓄

特别提醒:需要警惕的异常信号

当孩子出现以下情况时,建议寻求专业帮助:

- 伴随物品丢失或破坏行为

- 对金钱表现出病态执着

- 出现逃学、撒谎等连锁反应

- 补偿行为持续超过三个月

北京儿童医院行为发育科主任指出,真正的品行障碍仅占此类案例的3%-5%,绝大多数都是发展性行为问题,通过正确引导可完全矫正。

教育学家蒙台梭利曾说:"每个错误行为都是寻求帮助的暗语。"面对孩子拿钱的行为,我们既要守住原则的底线,更要搭建理解的桥梁,教育的真谛不在于杜绝错误,而在于将每个错误转化为成长的契机,当家长能够放下焦虑,用智慧的眼睛看到行为背后的呼唤,用温暖的手掌引导迷途的脚步,我们收获的将不仅是改正错误的孩子,更是懂得自我修正的独立人格。