2023年秋季开学典礼上,某重点中学的心理咨询室在首周就接待了47名出现戒断反应的新生,这些十四五岁的少年蜷缩在咨询椅上发抖、流泪、抓挠手臂的模样,让从业二十年的心理医师想起戒毒所里的场景——唯一的区别在于,他们戒断的不是毒品,而是朝夕相伴的智能手机。

被重构的大脑神经网络

哈佛大学儿童发展中心的最新研究揭示,持续使用智能设备的青少年,其前额叶皮层发育较同龄人滞后2.3年,这个掌控理性决策、延迟满足的关键区域,在手机高频刺激下正逐渐萎缩,神经影像显示,游戏成瘾者的大脑奖赏回路与可卡因成瘾者存在85%的重叠区域,多巴胺峰值达到正常社交活动的3倍。

"就像在孩子们大脑里安装了永不停歇的老虎机。"北京安定医院青少年成瘾科主任医师张伟指出,短视频平台15秒切换的节奏,让青少年注意力的持续时间从2000年的12秒骤降至现在的8秒,更令人忧虑的是,这种神经系统的改变具有代际传递特征,父母手机成瘾家庭的儿童,3岁时就已表现出明显的注意力缺陷。

消失的成长里程碑

在广州某国际学校进行的对照实验中,研究者发现:每天使用手机超过4小时的学生群体,其共情能力测试得分比对照组低37%,冲突解决能力低42%,这些数字背后,是无数个本该在操场追逐中学会妥协、在争执和泪水中理解他人的成长瞬间,被替换成屏幕里永无休止的滑动与点赞。

15岁的李萌(化名)在团体治疗中坦言:"和同学面对面时,我总在等那个'发送'按钮出现。"这个在社交平台拥有3万粉丝的"小网红",现实中却无法完整讲述自己的校园生活,她的案例折射出整代人的困境——数字社交正在吞噬真实的情感连接能力。

坍塌的认知金字塔

教育学家们发现,手机依赖正在改写儿童的知识建构方式,上海黄浦区12所小学的联合调研显示,习惯短视频学习的学生,其知识留存率仅为传统阅读的1/5,更严峻的是,碎片化信息接收导致67%的中学生出现"知识马赛克"现象:能复述零散知识点,却无法构建系统认知框架。

这种认知模式的改变正在制造新型学困群体,杭州某重点高中班主任王老师描述:"很多学生面对需要深度思考的数学题时,会无意识地在空气中做出滑动屏幕的动作——他们在等待下一个更简单的'解题视频'。"

家庭关系的数字鸿沟

在北京家庭教育指导中心的数据中,手机引发的亲子冲突已连续三年位居家庭矛盾首位,一个典型案例是:某高知家庭为防止孩子深夜玩手机,先后尝试了12种管控软件,最终演变成孩子用黑客技术破解父母银行账户的极端事件,这种"电子游击战"背后,是传统教育权威在数字原住民面前的全面溃退。

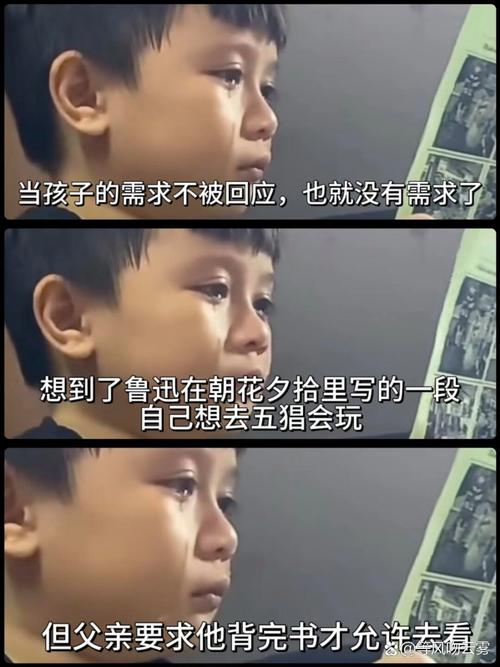

更隐蔽的危机在于情感纽带的断裂,儿童发展追踪研究显示,父母每天使用手机超过3小时的家庭,其子女出现抑郁倾向的概率是其他家庭的2.8倍,这些家庭看似共处一室,实则每个人都沉浸在不同的数字宇宙中。

正在关闭的成长窗口

脑科学家强调,7-16岁是社交脑区发育的关键窗口期,这个阶段缺失真实人际互动的儿童,成年后出现情感障碍的风险将增加4倍,上海精神卫生中心的临床数据显示,近五年青少年病理性网络使用障碍就诊量年均增长87%,其中14%已出现不可逆的认知损伤。

更深远的影响正在劳动力市场显现,某跨国企业的入职测评显示,00后求职者在持续专注力、复杂问题解决等核心能力项上,平均得分比90后同期下降18%,人力资源总监无奈表示:"他们能制作精美的短视频简历,却在无WiFi环境下变得焦躁不安。"

破局之路:重建数字时代的成长生态

破解这场危机需要多方协同的创新方案,深圳某中学推行的"数字素养课程"值得借鉴:通过脑科学讲座、注意力训练营、家庭媒体公约等方式,帮助学生建立健康的数字生活习惯,实施两年后,该校学生日均手机使用时间下降62%,学业成绩平均提升11%。

家庭场景的重构同样关键,儿童心理学家建议实施"三区两时段"管理法:在卧室、书房设立无电子设备区,保留餐桌上30分钟的真实对话时间,重要的是,家长要以身作则——研究证明,当父母将每日手机使用控制在2小时内,子女的游戏时长会自动减少41%。

在这场与数字洪流的博弈中,我们需要的不是妖魔化技术,而是重建人与科技的平衡,正如德国教育学家哈特穆特·罗萨所言:"真正的成长永远发生在目光相接的瞬间,在共同经历的时光里,在那些需要耐心等待果实成熟的季节中。"当孩子们重新学会在现实世界中欢笑、流泪、碰撞、和解时,他们被手机吞噬的童年才能重获生机。

(全文共1568字)