深秋的午后,本该充满青春活力的社区篮球场空无一人,小区长椅上不再有三五成群讨论动漫的少年,曾经热闹的社区图书馆自习区只剩下零星的读者,这种场景正在中国各大城市悄然蔓延——青少年群体中普遍存在的"闭门不出"现象,引发教育工作者和家长的深切忧虑,根据中国青少年研究中心2023年最新调查数据显示,14-18岁青少年平均每日户外活动时间已降至1.2小时,较十年前减少63%,这种生活方式的转变不仅是简单的行为改变,更折射出当代青少年面临的深层困境。

虚拟世界的引力场:数字原住民的生存悖论 在杭州某重点中学的心理咨询室里,高二学生小林蜷缩在沙发角落,手指无意识地摩挲着手机边缘。"现实中的社交就像考试,要时刻注意表情管理,要考虑别人的感受,但在游戏里,我可以随时退出重来。"他的自白道出了众多青少年的心声,互联网技术创造的平行宇宙,为这代数字原住民提供了前所未有的掌控感:短视频平台的即时反馈机制、网络游戏的成就系统、社交媒体的人设经营,构建起比现实世界更具吸引力的生存空间。

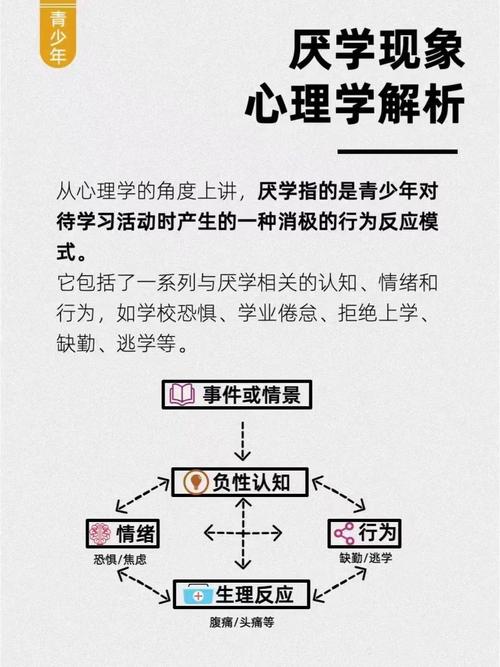

清华大学媒介心理学实验室的研究表明,Z世代青少年对虚拟环境的依赖,本质是对现实不确定性的防御机制,当现实社交需要处理复杂的人际关系,承担可能的挫败风险时,线上社交通常提供更可控的互动模式,这种"安全社交"模式逐渐形成正反馈循环:越少接触现实社交,现实社交能力越弱,进而更依赖虚拟空间。

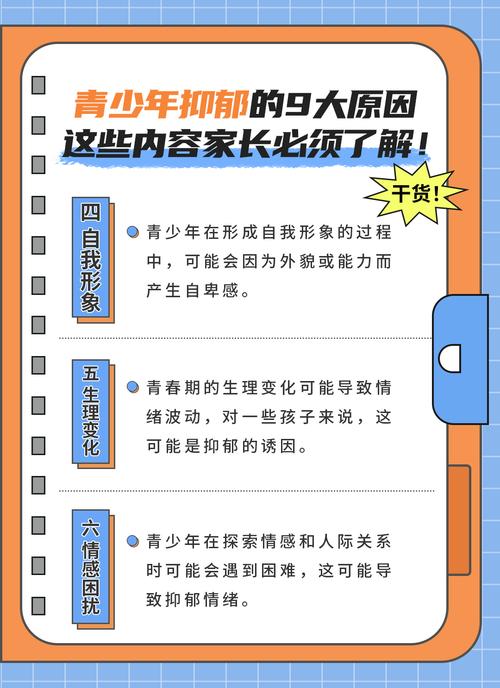

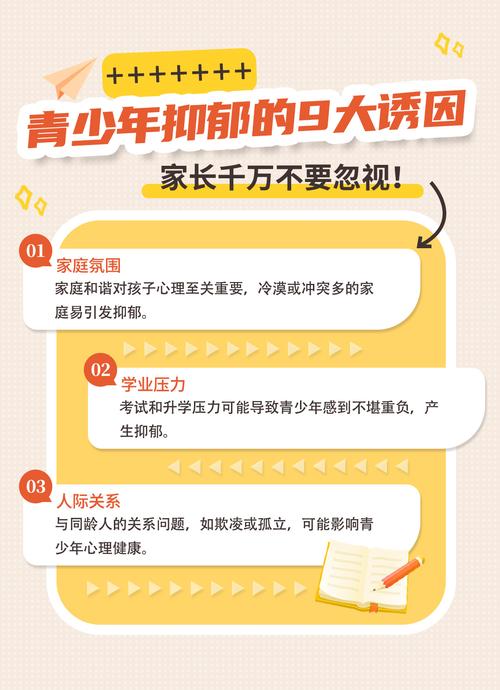

现实世界的三重压力:被压缩的成长空间 北京师范大学教育学部2022年开展的青少年压力源调查显示,课业压力(78%)、家庭期待(65%)、同辈竞争(53%)构成压在青少年身上的"新三座大山",重点中学学生王雨彤的日程表极具代表性:早晨6:30起床背诵,午休时间完成两套模拟卷,放学后辗转三个补习班,22:00后才有属于自己的时间,当现实生活被切割成精确到分钟的学习单元,户外活动自然成为最先被舍弃的"非必要选项"。

更值得警惕的是社会空间的持续收缩,城市公共空间设计普遍缺乏青少年友好型场所,社区活动中心大多面向老年群体,商业场所又存在消费门槛,某二线城市社区工作者李敏的观察颇具代表性:"我们组织过多次青少年活动,但场地要么是棋牌室改造的读书角,要么是商铺楼上的多功能厅,孩子们来了两次就失去兴趣。"

代际认知错位:理解鸿沟如何形成 在上海市家庭教育指导中心,咨询师张莉经常听到这样的家长困惑:"我们小时候满街疯跑的日子,现在的孩子为什么不愿意过?"这种代际认知差异源于根本性的环境变迁,70、80后家长的童年记忆里,弄堂、大院、田野构成天然的社交场域,而当代青少年面对的是标准化社区、监控摄像头和无处不在的安全警示。

教育专家孙立平教授指出,现代家长普遍存在"安全焦虑"和"成就焦虑"的复合心态,GPS定位、家校通APP、成绩排名系统构建的全景监控,客观上限制了青少年的自主探索空间,某省会城市的跟踪调查显示,初中生独自外出半径已从2003年的3.2公里缩减至2023年的0.8公里。

破局之道:重构青少年成长生态系统 破解青少年闭门困局需要构建多方协同的支持系统,成都七中的实践值得借鉴:该校将每周三下午设为"无课日",联合社区开发城市探索课程,学生在教师指导下完成老街区文化调研、社区服务等实践项目,这种教育创新既保证安全性,又恢复青少年的空间自主权。

家庭场域需要重建信任机制,心理专家建议采用"渐进式放权":从允许孩子自主规划周末半天活动开始,逐步培养其独立决策能力,同时要警惕"电子保姆"现象,建立家庭数字公约,例如设定每周家庭户外日,开展徒步、露营等自然体验活动。

社会层面亟需推进青少年友好型空间建设,深圳南山区打造的"青春社区"模式提供新思路:将社区架空层改造为可变式活动空间,引入专业社工运营,定期举办非竞技性运动、手工工作坊等活动,吸引青少年自发参与,运营数据显示,此类空间使用率高达82%,显著高于传统文体设施。

看见沉默的需求:从行为表象到心灵对话 青少年闭门行为的本质,是对现实世界发出的无声抗议,广州某心理咨询机构案例显示,长期居家不出的青少年中,68%存在未被识别的情绪困扰,教育工作者需要建立新的观察维度:网络活跃度是否替代现实社交?游戏时长是否补偿成就缺失?追星行为是否满足情感寄托?

北京某重点高中班主任陈老师的实践颇具启发性:她将传统的周记改为"多维心情记录",允许学生用视频、手绘、音乐等多元形式表达自我,同时组织"真人图书馆"活动,邀请不同职业的家长分享成长故事,这些举措有效搭建起现实世界的情感联结,班级户外活动参与率提升40%。

青少年推开家门的力度,丈量着整个社会的温度,这个看似简单的行为选择背后,牵连着教育理念革新、城市空间重构、代际对话重建等系统工程,当我们不再将"闭门不出"简单归咎于懒惰或沉迷,而是深入理解数字时代青少年的生存困境,才能找到打开房门的正确钥匙,或许正如德国教育学家斯普朗格所言:"教育的本质是心灵唤醒心灵的过程。"让青少年重新拥抱现实世界,需要整个社会以更开放的姿态,为他们创造值得探索的成长图景。