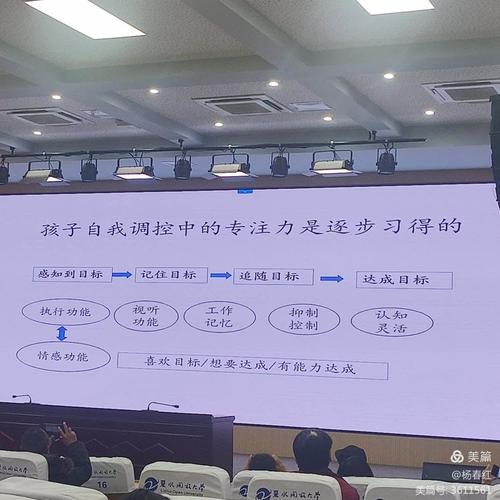

理解注意力发展的关键期

在小学低年级阶段,男孩的注意力发展呈现出明显的性别特征,这个时期的前额叶皮层正处于快速发育期,负责执行功能的脑区尚未完全成熟,生理学研究表明,7-8岁儿童的持续专注时长通常在15-25分钟之间,但男孩相比同龄女孩往往表现出更明显的注意力波动,值得注意的是,这种差异并非能力缺陷,而是大脑发育时序不同步的自然现象。

典型表现往往集中在三个方面:课堂听讲时容易走神、作业过程中频繁中断、集体活动时难以遵守规则,家长和教师需要区分正常发展阶段的注意力特点与需要干预的行为问题,一个有效判断方法是观察孩子的兴趣活动表现——当从事感兴趣的游戏或运动时,若孩子能保持20分钟以上的专注,说明其注意力机制基本正常。

家庭环境优化策略

物理环境的改造是首要切入点,建议设立独立学习区域,采用L型书桌隔离视觉干扰,墙面使用低饱和度的浅蓝色或米色涂料,环境噪音控制在40分贝以下,可使用白噪音发生器掩盖突发声响,照明系统需保证桌面照度500lx以上,避免频闪光源。

时间管理需建立可视化系统,推荐使用三色沙漏(15/20/25分钟)配合任务清单,通过实体道具帮助孩子感知时间流逝,例如数学作业对应绿色沙漏,课文朗读使用蓝色沙漏,每日作息表应包含明确的过渡仪式,如学习前5分钟的"预备程序":整理文具、喝水、深呼吸三次。

亲子互动质量直接影响注意力发展,建议采用"3-2-1沟通法":每天3次积极反馈,2个具体问题,1次深度对话,避免使用"不要分心"等否定指令,改用"让我们看看这道题有什么有趣的地方",周末可开展"专注力挑战赛",例如拼图计时、乐高建造等家庭游戏。

课堂教学适应性调整

座位安排需兼顾生理特点和教学需求,对于好动的男孩,理想位置是教室中排靠走道区域,既方便教师关注,又能减少转头频率,课桌间距保持80cm以上,避免肢体接触引发的分心,建议采用动态座位轮换制,每月根据观察记录调整位置。

教学设计应融入多模态刺激,每15分钟转换教学形式,例如从板书讲解切换到实物演示,再过渡到小组讨论,关键知识点讲解可采用"悬念导入法":先提出生活化问题(如"为什么足球表面是五边形?"),再引出数学概念,课堂指令需遵循"简短+可视化"原则,配合手势符号强化记忆。

行为强化体系要即时且具体,推荐使用代币制积分系统,将课堂表现分解为"目光跟随"、"举手应答"、"笔记完整"等可观察指标,每节课发放3枚实体代币(如磁贴),集满15枚可兑换"教师特别任务"等非物质奖励,负面行为干预宜采用非言语提示,如走近轻触课桌、展示提示卡等。

专业训练方法实操指南

感觉统合训练推荐四个基础项目:

- 平衡木行走(每天5分钟)

- 触觉袋寻物游戏(每周3次)

- 听动协调练习(听指令做相反动作)

- 视觉追踪训练(跟随移动光源)

认知训练可采用阶梯式任务:

- 初级:连续完成3个简单指令

- 中级:在干扰环境中执行复杂指令

- 高级:自主规划并完成多步骤任务

正念练习需适应儿童特点,推荐"呼吸伙伴"法:让孩子平躺,在腹部放置毛绒玩具,观察起伏节奏,配合引导语:"看看你的小熊猫是怎么慢慢跳舞的",每次练习从3分钟开始,逐步延长至10分钟。

营养与运动支持方案

膳食结构调整要点:

- 早餐保证优质蛋白(鸡蛋、奶酪)

- 上午加餐补充Omega-3(核桃、奇亚籽)

- 午餐减少精制碳水化合物

- 晚餐避免高糖食物

针对性运动建议:

- 晨间:10分钟交叉爬行练习

- 课间:墙面推球训练

- 傍晚:跳绳或游泳等韵律运动

睡眠管理策略:

- 建立30分钟睡前缓冲程序(阅读→如厕→深呼吸)

- 使用重力毯(体重7%-12%的重量)

- 保持卧室温度在18-20℃

家校协同机制建设

信息共享系统应包含:

- 每日行为记录表(家校双向填写)

- 每周重点观察指标

- 每月能力发展雷达图

联合干预策略示例:

- 家庭实施行为契约制

- 学校提供"小老师"角色机会

- 共同设计个性化奖励系统

当发现以下预警信号时需寻求专业帮助:

- 持续6个月以上的注意力涣散

- 伴随情绪失控或攻击行为

- 多重干预后无改善迹象

教育实践表明,通过3-6个月的系统干预,约75%的注意力问题能得到显著改善,关键在于建立"观察-记录-调整"的循环机制,某实验小学的跟踪数据显示,采用上述综合方案的学生,课堂有效注意时长平均提升42%,作业完成效率提高37%,家长需保持战略耐心,理解注意力培养如同肌肉锻炼,需要持续科学的训练,每个孩子都有独特的发展节奏,教育的艺术在于找到适合的节奏,静待花开。