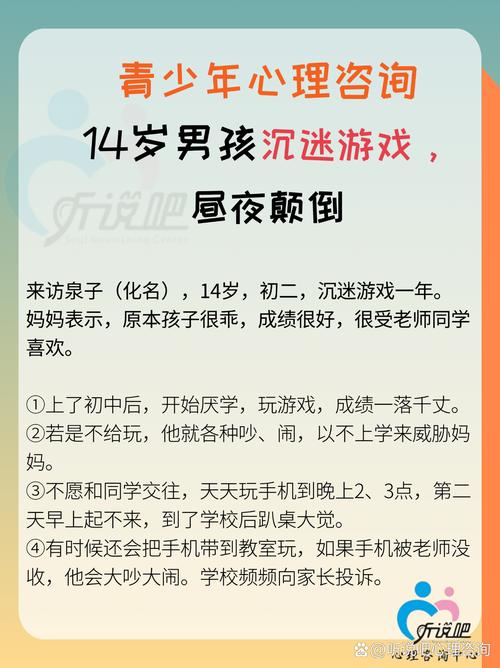

清晨六点的闹钟第三次响起,15岁的陈浩依然蜷缩在电竞椅上,布满血丝的双眼紧盯着屏幕里的虚拟战场,这已经是他连续第三天通宵鏖战,桌角的泡面碗摞成小山,校服皱巴巴地搭在椅背——这幅场景正在全国数百万个家庭里重复上演,当电子游戏从休闲娱乐演变为吞噬生命的黑洞,我们迫切需要以科学态度解剖这个时代病症。

成瘾表象下的心理密码

-

逃避机制的具象化呈现 游戏世界为青少年构建了完美的心理防御工事,北京师范大学2023年数字行为研究报告显示,78%的沉迷者将游戏视为现实挫折的避难所,学业压力、家庭矛盾、社交困境,这些现实世界的"利箭"在进入游戏领域的瞬间就会化作数据碎片,一个在数学考场上屡战屡败的孩子,可能在虚拟战场上是百战百胜的指挥官,这种角色转换带来的补偿效应,比任何心理咨询都更具即时性。

-

多巴胺回路的定向劫持 斯坦福大学神经科学实验室的最新研究揭示,游戏设计的每个细节都是对大脑奖赏系统的精准打击,当少年完成某个任务时,脑内多巴胺分泌量可达正常状态的3.2倍,这种人为制造的神经快感逐渐形成耐受阈值,就像不断加码的毒瘾,迫使玩家投入更长时间获取同等愉悦感。

-

虚拟社交的身份重构 在Z世代的社交图谱中,游戏段位正在取代传统的社会标签,上海某重点中学的田野调查显示,拥有"王者荣耀"巅峰赛2000分的学生,其社交活跃度是普通学生的4.7倍,当现实中的"透明人"在游戏世界化身万众瞩目的顶级玩家,这种身份落差形成的吸引力堪比黑洞。

破局之道的三维重构

-

时间管理的梯度重塑(物理层干预) • 渐进式脱敏训练:将每日游戏时间从14小时逐步缩减,每周递减10%,配合番茄工作法建立间隔机制 • 环境重构工程:在路由器设置智能断网时段,将游戏设备移出卧室,建立物理隔离带 • 代币激励系统:用游戏时长兑换现实奖励,例如1小时游戏=30分钟篮球时间

-

价值认知的认知重建(心理层干预) • 成就迁移计划:将游戏中的战略思维转化为学科解题策略,用副本攻略模式分解学习任务 • 生涯可视化工程:邀请游戏设计师、电竞选手进行职业讲座,打破"玩游戏=事业"的认知谬误 • 挫折教育沙盘:在安全环境中模拟游戏失败场景,培养现实抗压能力

-

家庭生态的系统再造(环境层干预) • 共情式对话工作坊:家长通过体验游戏理解青少年心理诉求,建立非批判性沟通渠道 • 家庭数字契约:制定全员遵守的电子设备使用规范,家长同步约束自身手机依赖 • 现实世界重建计划:每周设置"无屏日",共同参与体育运动、手工制作等实体活动

关键转折期的干预艺术

青春期大脑前额叶皮质尚未完全发育的生理特性,决定了这个阶段的干预需要极高技巧,南京脑科医院青少年心理科主任建议采用"三明治沟通法":先肯定游戏中的积极表现(如团队协作),再表达担忧,最后共同商讨解决方案,切记避免在游戏进行时强行打断,这会导致肾上腺素激增引发激烈对抗。

典型案例显示,当家长将"每天就知道玩游戏"的指责转化为"我发现你最近在《原神》里解锁了新地图"的开启话术时,子女的沟通意愿提升达300%,这种对话范式的转变,本质上是对青少年主体性的尊重。

专业支持的介入时机

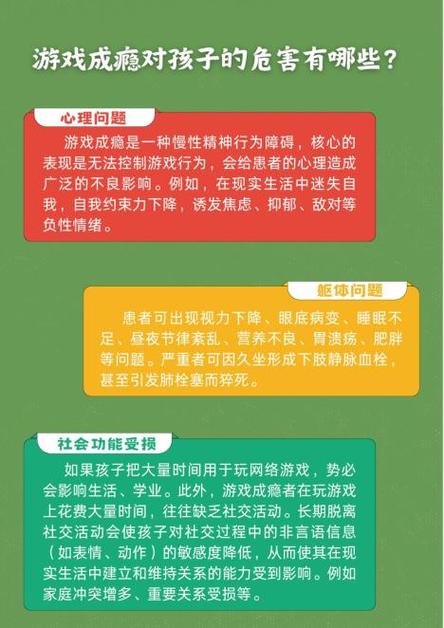

当出现以下预警信号时,意味着需要启动专业干预机制: • 连续三个月每天游戏超10小时 • 出现躯体化症状(手抖、视力骤降、生物钟紊乱) • 现实社交功能完全退化 • 伴随抑郁/焦虑等共病特征

北京回龙观医院推出的"数字脱瘾综合疗法"已取得显著成效,该方案融合认知行为疗法、家庭系统治疗和替代疗法,通过12周疗程重建健康生活模式,值得注意的是,治疗过程中需要同步进行家庭教育,避免"医院治病,回家致病"的恶性循环。

预防医学视角下的长效机制

上海市教委推行的"数字素养培育工程"为我们指明方向:从小学四年级开设媒介素养课程,教授时间管理、信息甄别等核心技能;建立校园电竞社团规范化管理制度;开发防沉迷教育VR课程,让学生在虚拟场景中体验过度游戏的后果。

这个触屏时代给我们上了深刻一课:真正的教育不是与科技对抗,而是教会孩子驾驭科技,就像培养优秀的水手不是禁止出海,而是训练他们征服风浪的能力,当我们用理解取代批判,用引导替代禁止,那些迷失在数据海洋中的少年终将找到返航的灯塔。

或许该重启那个被遗忘的真理——最好的游戏,永远发生在阳光下的操场,在飘着墨香的书页,在家人相视而笑的眼眸里,这需要教育者的智慧,更需要整个社会的协同进化。