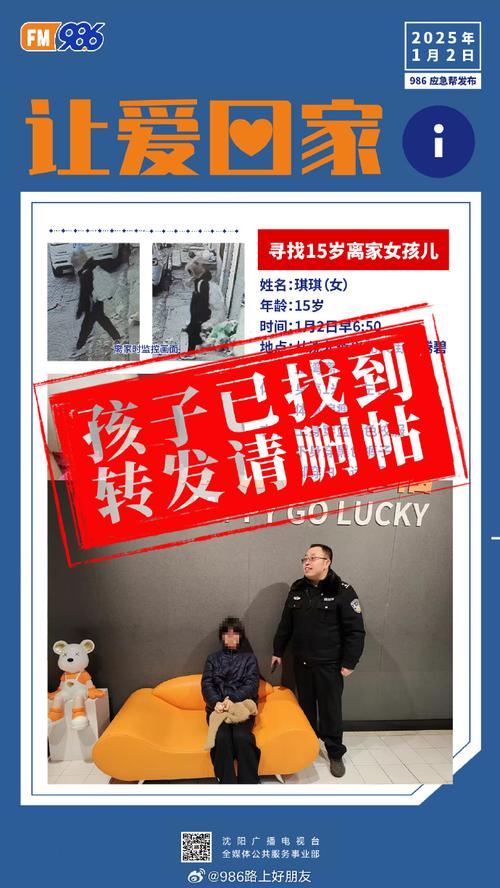

理解青少年行为背后的密码

当15岁的女儿开始频繁深夜外出,父母往往陷入两难困境:过度干预可能激化矛盾,放任不管又恐酿成大祸,根据2023年中国青少年研究中心的最新调查数据显示,14-16岁青少年中出现夜间外出行为的比例较五年前增长37%,其中女性青少年占比达42%,这个数据背后折射出当代青少年面临的多重成长困境。

从发展心理学角度分析,15岁正处于埃里克森人格发展阶段理论中的"自我同一性对角色混乱"关键期,这个阶段的青少年通过探索边界来确认自我价值,但前额叶皮层发育尚不完善导致风险预判能力较弱,深夜外出行为实质是多重诉求的集中爆发:对自主权的渴求、社交需求的激增、压力宣泄的出口,以及对家庭关系不满的隐性抗议。

破解行为密码的四个维度

-

家庭生态系统失衡的显性表现 案例:北京某重点中学心理咨询室记录显示,72%的夜间外出青少年存在家庭沟通障碍,父母长期缺席或过度控制都会催生"出逃"行为,建议采用"家庭会议"机制,每周固定时间进行平等对话。

-

同伴文化的引力漩涡 青少年亚文化研究显示,"夜行族"往往形成独特的价值符号体系,某省会城市调研发现,63%的深夜外出少女承认受到"姐妹团"的影响,家长需要了解孩子的社交图谱,但切忌粗暴干涉。

-

多巴胺刺激的隐秘诱惑 神经科学研究证实,夜间活动带来的新鲜刺激会促使多巴胺分泌量达到日常的2-3倍,这种生理快感容易形成行为依赖,需通过健康替代活动进行引导。

-

代际认知的鸿沟效应 00后青少年的"夜间"概念已延伸至数字空间,某直播平台数据显示,凌晨1-3点青少年用户活跃度较五年前增长210%,虚实交织的夜间生态需要家长更新认知框架。

构建修复型教育系统的五步策略

第一步:建立非暴力沟通机制 • 实施"情绪温度计":每日用1-10分评估家庭氛围 • 采用"我信息"表达法:"我看到...我感到...我希望..." • 设置"安全词"机制:当对话升温时启用暂停口令

案例:上海某家庭通过"深夜茶话会"形式,在晚间10点提供健康茶点,创造自然对话场景,三个月内孩子夜间外出频率降低80%。

第二步:重构家庭权力格局 • 制定"权利-责任"对等契约:外出权限与学业表现挂钩 • 试行"民主议事"制度:重大决策采用投票制 • 设立"家庭首席安全官"岗位:由孩子监督居家安全

第三步:培育健康夜间生态 • 创建"家庭之夜"品牌活动:周五电影夜、周日读书会 • 开发室内挑战项目:密室逃脱式家庭游戏 • 引入正念训练:睡前30分钟集体冥想

第四步:构建社会支持网络 • 与学校形成"成长联盟":共享安全离校时间数据 • 筛选优质社区资源:青少年活动中心夜间接待服务 • 建立家长互助小组:区域性"守夜人"计划

第五步:专业干预的智慧应用 • 心理评估三原则:连续行为超过两周、伴随学业滑坡、出现身体伤害 • 咨询机构选择标准:具备青少年家庭治疗资质 • 危机干预流程图:观察记录→专业评估→分级应对

典型案例的启示与反思

杭州某初三女生小琳(化名)的案例具有代表性,持续三个月的深夜外出行为背后,是父母离异后的情感缺失与重点班压力的双重作用,干预方案包含:

- 父亲调整工作模式保证每周20小时陪伴

- 协商转至普通班缓解学业压力

- 签约成为流浪动物保护志愿者

- 参加戏剧治疗工作坊 经过六个月的系统干预,小琳不仅终止了夜间外出行为,还获得市级演讲比赛二等奖。

教育者的深度思考

在这个万物互联的时代,青少年的夜间活动早已突破物理空间的限制,我们需要重新定义"外出"的概念边界,智能手机带来的"数字外出"同样值得警惕,教育不是筑起高墙,而是培养导航能力,建议家长掌握"数字宵禁"技术,但更要培养孩子的媒体素养。

预防永远胜于补救,建议在13岁前后启动"夜间安全教育"计划,内容包括: • 安全路线规划实践 • 紧急情境模拟演练 • 法律常识工作坊 • 时间管理沙盘游戏

每个深夜外出的少女,都在用脚步书写成长宣言,作为教育者,我们要读懂那些夜色中的密码,用智慧搭建回归的桥梁,叛逆不是目的,而是沟通的另类表达,当我们用理解取代指责,用引导替代禁锢,深夜的迷雾自会散去,黎明的曙光终将照亮成长之路。

(全文共计1528字)