五月的某个周末,心理咨询室的门被轻轻叩响,14岁的林浩低着头跟在父母身后,校服衣角被手指绞得发皱,这对焦虑的父母反复诉说着相同困惑:"孩子突然像变了个人,说什么都对着干,成绩直线下滑......"这样的场景几乎每天都在上演,折射出无数家庭面对青春期子女时的集体困惑,当生命历程行至第二个十年,每个孩子都在经历一场静默的革命——这场以"叛逆"为表征的心理蜕变,恰恰是人格独立的重要里程碑。

解构叛逆:被误解的成长必修课

发展心理学研究显示,12-18岁青少年的前额叶皮层正经历剧烈重组,这个掌管逻辑判断与情绪调控的脑区,其髓鞘化进程要到25岁才能完成,当理性控制中枢尚在建设中,边缘系统的情绪反应中枢却已发育成熟,这种神经发育的"时间差"构成了叛逆行为的生理基础。

美国心理学家埃里克森的人格发展八阶段理论指出,青春期核心任务是建立"自我同一性",那些看似叛逆的行为,实则是青少年在进行重要的心理实验:通过挑战权威来确认自我边界,借助不同观点的碰撞来形成价值判断,就像幼鸟初次振翅时的笨拙,这些"试错"恰是独立人格的孵化过程。

英国精神分析学家温尼科特提出的"过渡性客体"理论,为我们理解叛逆提供了新视角,青少年对父母态度的转变,实质是将原本内化的父母形象外化,通过对抗这个"外在客体"来完成心理断乳,就像婴儿需要安抚巾作为过渡,青少年也需要叛逆作为成长的缓冲带。

教育者的认知陷阱:那些适得其反的应对方式

在北京市青少年心理辅导中心2023年的调研中,72.3%的家长将子女的叛逆行为归因为"故意作对",这种误读往往导致教育方式陷入三个典型误区:

-

权威镇压型:某重点中学曾发生典型案例,父亲没收女儿手机导致其离家出走,高压政策看似立竿见影,实则迫使对抗转入地下,就像被按压的弹簧,积蓄的反作用力终将以更剧烈的方式释放。

-

情感绑架型:"我们这么辛苦都是为了你"式的道德施压,会让孩子产生沉重的愧疚感,临床心理治疗中发现,这类家庭的孩子成年后更容易出现讨好型人格或亲密关系障碍。

-

放任自流型:某私立学校富二代学生沉迷飙车,家长采取"树大自然直"的态度,结果酿成严重事故,缺乏引导的放任,实质是教育者的失职。

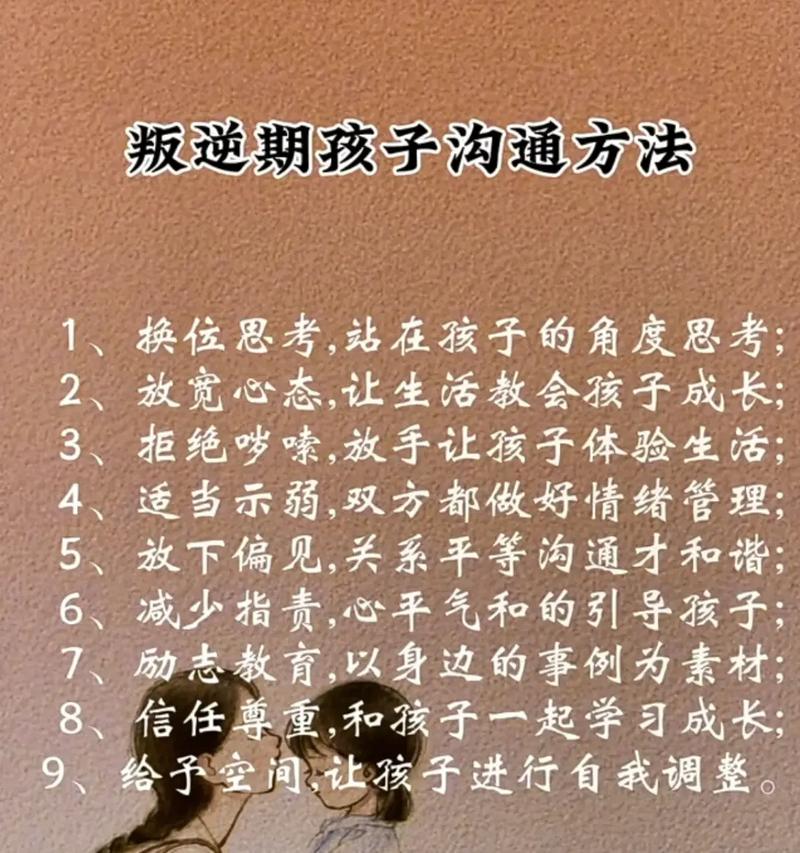

破译沟通密码:建立有效对话的七个密钥

-

倾听的仪式感:在杭州某中学的亲子工作坊中,心理教师设计了"发言权杖"环节,当家庭成员手持特定物品时,其他人必须保持安静倾听,这种仪式化设计能有效打破"各说各话"的沟通僵局。

-

非暴力沟通公式:观察+感受+需要+请求,将"你怎么又不及格"转化为"看到数学成绩,妈妈有些担心,我们需要讨论下学习方法吗?"

-

共情反射技术:重复对方话语中的情感关键词。"你觉得自己被误解了很难过"比"这有什么好生气的"更能建立连接。

-

建设性对抗原则:允许争论但约定"三不"——不人身攻击、不翻旧账、不摔门而去,某家庭在客厅设置"辩论角",专门用于观点交锋。

-

选择权移交策略:将"必须十点前回家"改为"你觉得周末几点回家比较合适?"有限度的自主选择能显著降低对抗。

-

正向反馈机制:记录"成长发现本",每天记录孩子三个积极表现,北京某实验中学推广此法后,亲子冲突率下降41%。

-

第三方缓冲带:当直接沟通受阻时,可以借助书信、家庭会议甚至专业咨询师作为沟通媒介,某单亲家庭通过"家庭邮箱"重建对话,三个月后孩子主动写信倾诉烦恼。

叛逆期的教育艺术:从对抗到引导的范式转换

上海教育科学院追踪研究显示,具有健康叛逆经历的学生,成年后决策能力比顺从型学生高37%,关键在于将对抗能量转化为建设性能量:

某高中生痴迷写小说导致成绩下滑,父亲没有简单禁止,而是聘请编辑指导并约定"完成作业后创作两小时",三年后该生出版处女作并被名校录取,这种"框架内的自由"既保护了创作热情,又培养了时间管理能力。

在深圳某国际学校,教师将辩论赛设为必修课,专门讨论"是否应该废除校服"等争议话题,通过结构化表达训练,学生不仅满足了表达欲,还锻炼了理性思辨能力,数据显示,该校学生进入大学后的社团参与率比全市平均水平高28%。

超越叛逆期:构建终身受益的亲子关系模式

哈佛大学长达75年的幸福研究表明,良好的亲子关系是预测人生幸福度的最强指标,当叛逆潮水退去,真正留存的是这些基石:

-

安全基地建设:就像机场之于飞机,孩子需要确信无论经历什么风雨,家永远是可以降落的安全港,某留学生在异国遭遇诈骗,第一时间联系父母而非隐瞒,正是基于这种安全感。

-

价值观共建:定期进行"家庭价值研讨会",通过讨论时事热点自然传递价值观,比单纯说教更有效的是共同观看《觉醒年代》后探讨理想信仰。

-

终身学习契约:父母公开自己的学习计划,与孩子结成成长联盟,某工程师父亲考取心理咨询师证书的过程,成为女儿备战高考的最佳励志教材。

-

情感账户理念:将每次积极互动视为存款,冲突视为取款,保持账户盈余需要每天存入理解、欣赏与陪伴。

站在教育学的长河边回望,叛逆期不过是成长长卷中的惊鸿一瞥,当我们放下"修理孩子"的执念,转以园丁的耐心等待花开,那些曾经令人焦虑的对抗时刻,终将在岁月的沉淀中显露出珍贵价值——那是生命破茧时必要的挣扎,是独立人格诞生的庄严序曲,正如教育家蒙特梭利所言:"每个叛逆的孩子,都在用特别的方式诉说对自主的渴望。"读懂这种渴望,便是教育最深邃的智慧。