清晨七点的厨房里,妈妈第三次发现儿子把喝完牛奶的玻璃杯留在书桌上,这个场景在过去三周重复出现了17次,温和提醒、严肃警告甚至惩罚措施都未能改变现状,这种教育困境在现代家庭中普遍存在:孩子明知故犯的重复性错误,正在消耗着无数家长的教育耐心,当传统说教失去效力,我们需要用更科学的视角审视这个看似简单的教育难题。

重复性错误的认知误区与真相 多数家长将孩子的重复性错误简单归因于"态度问题"或"故意作对",这种认知偏差往往导致教育方式失当,发展心理学研究表明,7-12岁儿童的前额叶皮层尚未发育完善,其执行功能(包括计划、自控、反思能力)仅达成人的60%-70%,这意味着孩子在认知层面尚未建立完善的错误修正机制,重复犯错往往源于生理限制而非主观故意。

案例研究显示,重复性错误通常呈现三种类型特征:冲动型(即时满足压倒理性判断)、习惯型(错误行为固化为自动反应)、情绪型(特定心理需求驱动错误),某小学跟踪调查发现,63%的重复错误属于无意识行为固化,仅有17%与主观故意相关,这提示教育者需要超越表象,深入理解错误背后的形成机制。

四维干预法:构建行为矫正系统

-

错误解码技术 建立"错误日志"是破解重复性错误的关键第一步,建议家长采用"3W2H"记录法:When(何时)、Where(何地)、What(何事)、How(如何发生)、How Feel(当事人感受),连续记录5次后,往往能发现错误发生的模式规律,例如某10岁男孩的"忘记带作业"问题,经记录分析发现,79%的失误发生在周三(课后有足球训练的日子),这为后续干预指明方向。

-

认知重塑训练 通过"错误预演法"提升元认知能力,在平静状态下与孩子模拟错误场景,进行"决策树"训练:当...情况出现时,第一步应该...,如果发生...就采取...,神经科学研究证实,这种情景模拟能强化大脑前额叶与边缘系统的连接,提高现实情境中的自控表现。

-

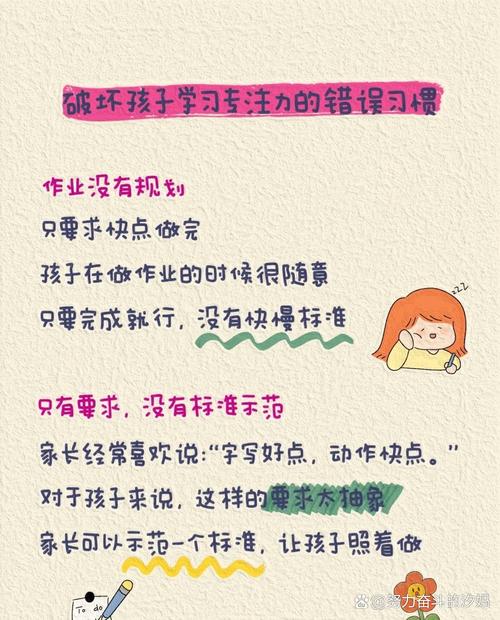

阶梯强化机制 借鉴行为主义的渐进式强化原理,建立"微目标达成体系",将改正过程分解为可量化的阶段目标,例如从"每周减少3次错误"开始,配合可视化的进步图表,关键要设置符合"最近发展区"的挑战目标,既非唾手可得,也不遥不可及,某教育实验显示,采用阶梯强化的实验组,行为矫正效率比传统说教组提升42%。

-

环境重构策略 哈佛大学教育研究院的"行为场域理论"指出,60%的行为受环境暗示影响,聪明的家长应学会改造物理环境和心理环境:调整物品摆放位置以规避错误诱因,设置视觉提示标识,建立"冷静角"等情绪缓冲空间,例如针对孩子总忘记收拾玩具的问题,将收纳箱改为透明材质并贴上物品轮廓贴纸,可使收拾效率提升55%。

超越纠错的成长型思维培养 真正有效的教育不应止于错误矫正,更要着眼长远的人格塑造,斯坦福大学德韦克教授的成长型思维理论在此具有重要指导价值,当孩子再次犯错时,将对话重点从"你又做错了"转向"这次有什么新发现",这种思维转换能使错误转化为学习契机,培养抗挫折能力和自我修正能力。

建议采用"三步反思法":

- 事实陈述:"这次发生了什么?"

- 影响分析:"这个行为带来了什么结果?"

- 策略生成:"下次可以用什么不同方法?"

某重点小学实施该方法后,学生自我修正能力提升37%,师生冲突事件减少64%,这证明将犯错主动权交还给孩子,能激发其内在成长动力。

家长自省:被忽视的教育镜像 教育实践中常被忽视的是家长的"榜样一致性",儿童发展研究显示,父母自身行为矛盾会使教育效果衰减73%,当要求孩子守时却经常迟到,强调诚实却谎称年龄购票,这种认知失调会严重削弱教育威信,建议家长定期进行"教育行为审计",建立家庭契约共同遵守规则。

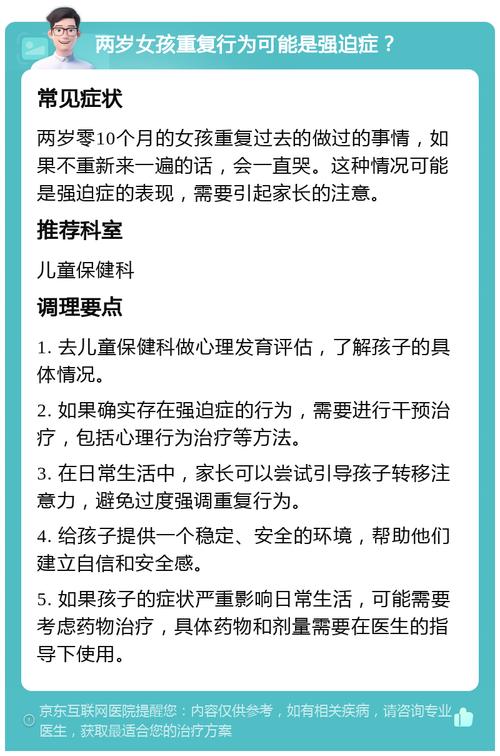

特殊情况的专业应对 对于持续6个月以上的顽固性重复错误,可能需要专业介入,注意区分正常发展性行为与病理行为:前者具有情境特定性和可引导性,后者往往伴随多场景泛化、情绪异常等特征,建议当错误行为严重影响社会功能或伴随情绪障碍时,及时寻求心理专家帮助。

教育是农业而非工业,需要遵循生命成长的自然规律,面对孩子的重复性错误,与其纠结于"怎么又错了",不如转化为"这次能学到什么",当我们用发展的眼光看待错误,用科学的方法引导成长,那些令家长头疼的重复错误,终将成为孩子生命中的成长阶梯,教育者的智慧,不在于杜绝错误发生,而在于如何将错误转化为闪耀的成长勋章。