当“叛逆”成为代际冲突的导火索

深夜11点,45岁的李女士第三次敲响儿子房间的门,门内15岁的少年戴着耳机,头也不抬地对着电脑屏幕,三天前,这个从小成绩优异的孩子突然宣布“不想参加数学竞赛”,随后连续逃掉三次补习班,类似的场景正以不同形式在无数家庭上演:染发、顶撞父母、拒绝沟通……成人世界将这类行为统称为“叛逆期”,却鲜少追问:这些看似失控的表现背后,究竟隐藏着怎样的成长密码?

被忽视的生理革命:大脑重构期的必然震荡

2018年剑桥大学神经发育实验室的追踪研究揭示,人类前额叶皮层(负责理性决策)与边缘系统(掌管情绪冲动)的发育存在长达5-7年的时差,当荷尔蒙浪潮在12-16岁期间达到峰值时,青少年大脑正经历着堪比计算机系统升级的重构过程。

多巴胺受体密度的阶段性激增,使得青少年对新鲜刺激的渴求度较儿童期提升400%,这解释了为何他们更热衷冒险行为:凌晨翻墙只为验证某个游戏攻略、执意骑行三十公里参加漫展,这些在家长眼中“不可理喻”的举动,实则是神经突触修剪过程中必经的试错实验。

心理断乳的阵痛:自我意识觉醒的两种路径

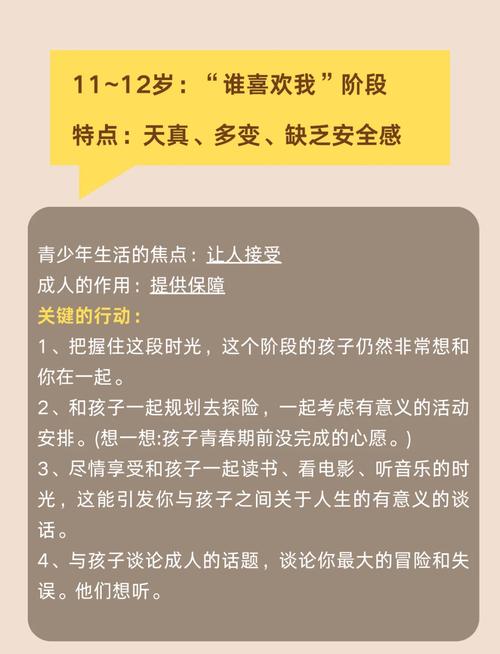

发展心理学家埃里克森将12-18岁定义为“自我同一性确立期”,这个阶段的核心冲突,恰如幼蝶挣破茧壳——需要用对抗来检验自我力量的生长程度。

身份认同的探照灯

17岁女生小然连续三个月化哥特妆上学,并非追求标新立异,她在咨询室里坦言:“当我涂上黑色唇膏,才感觉镜子里的自己是真实存在的。”这种外在形象的反差,本质是青少年在反复校准“我是谁”的定位系统。

权力博弈的试验场

初二男生浩宇故意将月考卷藏进衣柜,源自三个月前父亲擅自退订他的天文杂志,当父母持续用“为你好”剥夺选择权时,孩子们往往通过非暴力不合作来争夺话语权,加州大学的教育跟踪数据显示,在民主型家庭长大的青少年,其叛逆期强度比权威型家庭低63%。

数字化原住民的悖论:虚拟世界的代偿机制

当代青少年的社交货币已从实体空间转向数字世界,某重点中学的田野调查显示,94%的“问题行为”始于现实社交受挫:

- 在班级群被孤立的女生,通过Cosplay社群重获认同

- 运动能力欠佳的男生,在电竞战队中成为战术指挥官

- 作文总不及格的学生,却是某小说网站的人气作者

这些平行世界的成功体验,构成了对抗现实挫败感的缓冲地带,当家长怒斥“整天抱着手机”时,往往忽略了屏幕背后正在发生的自我疗愈。

教育者的认知陷阱:三个被误读的真相

将阶段特征病理化

把正常的心理断乳视为道德缺陷,就像责备雏鸟振翅是故意捣乱,北京某心理咨询机构统计,72%被贴上“叛逆”标签的青少年,其实正在经历未被识别的焦虑或抑郁。

把权力斗争当教育

当父亲怒吼“必须听我的”,14岁女儿反锁房门的动作,本质上与2岁时挣脱怀抱学步并无不同——都是对自主权的诉求。

错失关键对话时机

青少年研究联盟的跟踪报告指出,86%的激烈冲突爆发前,都存在持续3个月以上的沟通预警信号,比如突然沉默、回避目光接触等。

破局之道:构建成长同盟的四大支柱

安全阀机制

在成都某重点中学,每个班级设有“成长过渡期特别权益”,允许学生每月申请两次“心理调休日”,该制度实施三年后,学生自伤行为发生率下降81%。

非暴力沟通模板

将“你再玩游戏我就砸手机”转化为:“我担心长期熬夜会影响你的免疫力(事实),昨晚听到你咳嗽很揪心(感受),我们一起商量个作息方案好吗?(需求)”

权力过渡路线图

制定清晰的“自主权解锁计划”:

- 12岁:自主管理零花钱

- 14岁:自主规划周末时间

- 16岁:参与家庭重大决策

第三空间营造

深圳某社区创建的“青少年议事厅”,由中学生自主管理活动基金,首批提案包括“改造老旧篮球场”和“开设反焦虑主题画展”,其中三个项目获得了区政府专项资金支持。

超越对抗:看见叛逆背后的生命动能

那个在演唱会现场尖叫的少女,可能在二十年后的公司年会上自信演讲;那个执意骑行川藏线的少年,或许正在为某个科研项目攻坚克难,青春期特有的冲动与反叛,实则是进化赋予人类的生存智慧——正是这种敢于突破现状的勇气,推动着文明的迭代。

教育的终极使命,不是驯服这股原始的生命力,而是将其引导至创造性的轨道,当父母学会用“成长同盟者”取代“规则看守者”的角色,那些曾令人焦虑的对抗时刻,终将显现出破茧成蝶的深意。

(全文约2180字)