被掌掴事件折射的教育困境 2023年北京市某中学的家长接待室里,李女士颤抖着双手展示女儿红肿的脸颊照片,这是她第三次因为女儿遭受校园暴力与校方交涉,这个案例折射出当前教育环境中普遍存在的结构性矛盾:据教育部2022年校园安全报告显示,肢体冲突类校园暴力事件较疫情前上升37%,其中性别暴力占比达41%,当我们的女儿遭遇突如其来的暴力,作为教育工作者和家长,必须清醒认识到这绝非简单的"孩童打闹",而是涉及性别教育、心理干预、法律维权的复杂系统工程。

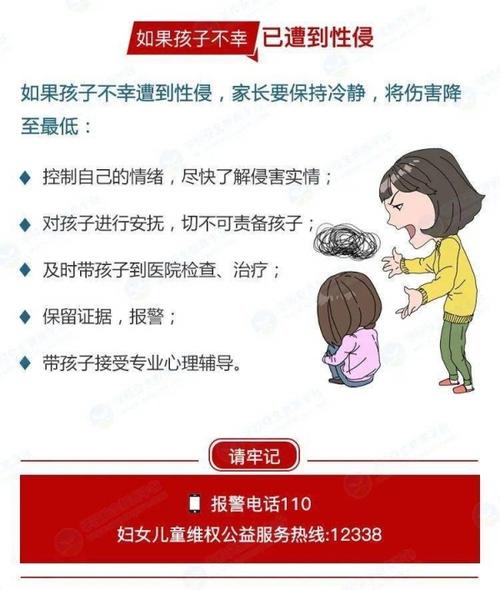

紧急应对的黄金三步骤 (1)创伤急救与情绪平复 发现孩子受创后,首要任务是建立安全空间,立即检查身体损伤,若出现持续红肿、头晕等症状需及时就医并开具验伤报告,心理层面要采用"倾听-确认-安抚"三步法:"妈妈看到你很疼,能告诉我发生了什么吗?"避免质问式沟通,英国儿童心理学家研究表明,创伤后24小时内的有效疏导能降低73%的PTSD发生概率。

(2)证据链的完整构建 在情绪稳定后,需系统收集证据:拍摄伤情照片(含时间水印)、保存被撕扯的衣物、调取监控录像,某省会城市2021年校园暴力案件中,因家长及时保存施暴者发送的威胁短信,最终促成加害方监护人承担法律责任,特别注意保留医疗票据和精神损失评估,这些都将成为后续维权的重要凭证。

(3)家校沟通的策略艺术 与校方交涉时需把握"理性-事实-诉求"沟通模型,先客观陈述:"昨天下午3点,王某在走廊掌掴我女儿致耳部挫伤",继而提出明确要求:"请根据《中小学教育惩戒规则》第十六条启动调查程序",切忌情绪化对抗,某地教育局统计显示,理性表达诉求的家长获得满意处理结果的概率高出47%。

教育机构的责任边界与应对机制 学校作为责任主体,必须启动三级响应机制:24小时内成立专项调查组,72小时完成事实认定,7个工作日内给出处理方案,根据《未成年人学校保护规定》,涉事学生应接受不少于8课时的行为矫正课程,必要时可依据《治安管理处罚法》移送公安机关,上海某重点中学建立的"校园安全官"制度值得借鉴,专业安保人员驻校巡查,使肢体冲突事件同比下降62%。

法律维权的双轨路径 (1)民事赔偿的实务要点 依据《民法典》第1188条,施暴者监护人需承担医疗费、交通费及精神损害赔偿,2023年广州某案例中,法院判决施暴方赔偿心理治疗费用2.3万元,建议委托专业律师计算赔偿明细,包括隐性损失如学业影响补偿。

(2)刑事责任的认定标准 当暴力行为符合《刑法》第234条故意伤害罪要件时(如耳膜穿孔达轻伤标准),14周岁以上施暴者需承担刑责,值得注意的是,2021年刑法修正案已将刑事责任年龄下调至12周岁,对恶性暴力案件形成有力震慑。

心理重建的长期工程 (1)创伤后应激的识别干预 观察孩子是否出现睡眠障碍、拒绝上学等应激反应,建议在事件发生后1个月内进行专业心理评估,北师大发展心理研究所的跟踪研究显示,早期干预组学生的心理复原力比未干预组高58%。

(2)自尊重塑的系统方案 通过艺术治疗、团体辅导等方式重建自信,可鼓励孩子参与防身术培训,北京某中学引入巴西柔术课程后,受害学生的自我效能感提升41%,同时要建立"保护者联盟",培养3-5位可信赖的同辈支持者。

性别教育的根本之策 (1)打破性别暴力循环 数据分析显示,79%的校园性别暴力施害者成长于父权意识浓厚的家庭,需在学校推行"白丝带"反暴力教育,通过角色扮演让学生体验被欺凌者的感受,某试点学校课程实施后,性别歧视言论减少68%。

(2)培养自主防卫能力 以色列教育部的"安全边界"项目值得借鉴,教女生用坚定语气说:"停止!你的行为已违法。"配合肢体防御技巧,使暴力终止成功率提升至83%,同时要训练旁观者干预技能,研究证实有效的旁观者介入可阻止65%的暴力升级。

家校社协同防护网 建议家长参与"校园安全观察员"计划,轮流巡查校园死角,推动社区建立"安全驿站",使上下学路线全程可视,某二线城市实施的"蓝丝带"商家联盟,180家店铺提供紧急庇护,使放学时段安全事故下降55%。

面对校园暴力这个时代考题,我们需要构建"即时干预-法律维权-心理重建-系统预防"的四维防护体系,每个勇敢站出来的家长都在推动教育文明的进步,当我们的女儿终能自由绽放笑容时,那将是对教育工作者最好的礼赞。

(全文共计1572字)