在幼儿园门口,总能看到死死拽住妈妈衣角不肯松手的孩子;在游乐场里,经常遇到对旋转木马拼命摇头后退的孩童;到了夜晚,无数家庭上演着"床底有怪兽"的拉锯战,这些司空见惯的场景背后,隐藏着一个值得所有教育工作者和家长深思的课题:当孩子反复说"害怕"时,我们真的听懂他们的求救信号了吗?

儿童恐惧心理的发育密码 根据皮亚杰认知发展理论,儿童在不同年龄段的恐惧表现具有鲜明的阶段性特征,0-2岁的婴幼儿更多表现出对巨大声响、陌生人或分离的本能恐惧,这种原始反应是人类进化过程中形成的生存预警机制,3-6岁阶段随着想象力爆发,孩子们开始对黑暗、怪物、自然灾害等抽象事物产生恐惧,这个时期超过78%的儿童会出现至少一种特定恐惧表现。

在神经科学层面,杏仁核与前额叶皮层的发育失衡是关键因素,掌管情绪反应的杏仁核在5岁时已发育完成90%,而负责理性控制的前额叶皮层要到25岁才完全成熟,这种"情绪油门"与"理性刹车"系统的发育时差,使得儿童更容易被恐惧情绪裹挟。

五大恐惧源头的深层解析

-

认知局限制造的"想象怪兽" 6岁的朵朵每到傍晚就盯着窗帘褶皱发抖,她坚信那里藏着会吃小孩的"影子怪",这种现象源于儿童特有的泛灵心理,他们赋予无生命物体以意识,这种思维特点在4-7岁儿童中普遍存在,当现实认知无法解释光影变化时,想象力就会自动填补空白,制造出令成人啼笑皆非的恐惧对象。

-

创伤记忆的隐性烙印 被热水烫过的男孩抗拒洗澡,目睹车祸的女孩害怕汽车鸣笛——这类情景恐惧往往植根于真实的创伤体验,儿童记忆系统具有"情绪优先"特性,强烈的负面情绪会让事件细节深刻烙印在海马体中,形成条件反射式的恐惧反应。

-

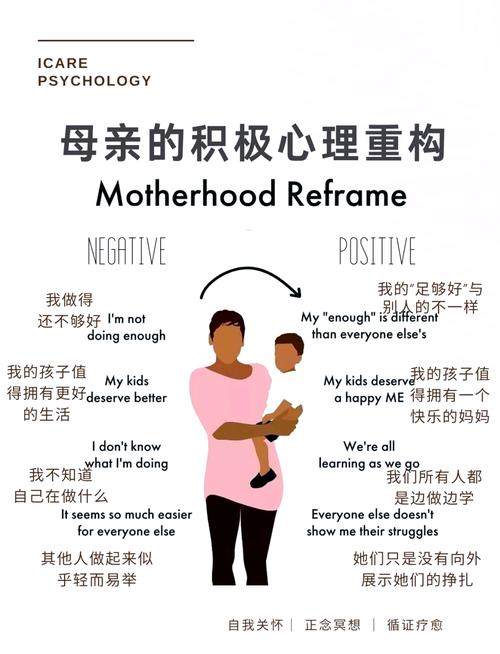

家庭环境的情绪渗透 临床心理学研究发现,焦虑型母亲的孩子出现恐惧症状的概率是普通孩子的3.2倍,这种"情绪传染"往往通过微表情、肢体语言等非言语渠道传递,当父母频繁讨论疫情、灾害等话题时,55%的学龄前儿童会出现睡眠障碍等焦虑表现。

-

文化输入的集体潜意识 传统文化中的"大灰狼故事",现代媒体里的灾难报道,都在潜移默化中构建着儿童的恐惧图式,日本学者研究发现,经常观看怪兽特摄片的儿童,对自然灾害的恐惧阈值比同龄人低40%。

-

生理机制的警报误触 部分孩子的"胆小"可能源于感觉统合失调,听觉敏感的孩子会被普通音量惊吓,触觉防御过当的儿童可能抗拒肢体接触,这类生理性恐惧常被误认为性格问题,实则需要专业的感统评估。

应对恐惧的三大误区警示

-

否定打压型:"男子汉有什么好怕的!" 这种回应不仅否定孩子的真实感受,还会造成二次伤害,7岁男孩小杰因怕黑被父亲强行关在黑暗房间"练胆",最终发展出严重的幽闭恐惧症。

-

过度保护型:"咱们永远不玩这个了!" 家长立即移除所有恐惧源的做法,会强化孩子的回避心理,研究表明,完全避免接触恐惧对象的儿童,其焦虑水平反而会随时间推移上升23%。

-

条件交换型:"不怕就打游戏/吃糖果" 这种应对模式会形成错误的情绪应对机制,当奖励停止时,68%的儿童会出现恐惧症状反弹,甚至衍生出新的情绪问题。

科学引导的六把金钥匙

-

共情式对话技术 蹲下来与孩子平视,用"妈妈知道那个声音让你不舒服"代替"这有什么可怕的",神经影像显示,当养育者表现出情感共鸣时,儿童杏仁核的活跃度会降低34%。

-

认知重构游戏 面对怕鬼的孩子,可以玩"恐惧转化"游戏:画出心中的怪物,然后给它戴上滑稽帽子,取个搞笑名字,这种具象化处理能将抽象恐惧转化为可控对象。

-

渐进暴露疗法 针对怕水的儿童,制定"10步脱敏计划":从用手指碰水到最终自主戏水,每个阶段给予积极反馈,注意单次暴露时间不超过15分钟,避免造成反效果。

-

安全感锚点建立 帮助孩子寻找"勇气守护者",可能是特定的玩偶、护身符或自我暗示语,8岁女孩露露带着"勇敢石"上学后,分离焦虑发作频率下降了70%。

-

身体赋能训练 通过感统训练改善生理基础,比如前庭觉训练能增强空间安全感,简单的家庭游戏如"被子隧道探险"、"平衡木行走",都能有效提升身体掌控感。

-

榜样示范的力量 家长示范正确处理恐惧的过程:"妈妈也怕打雷,所以我们准备好毛毯和故事书,雷声来时就躲进安全屋。"这种真实而健康的应对示范,比任何说教都更具感染力。

需要专业干预的预警信号 当恐惧表现伴随以下症状时,建议寻求儿童心理专家帮助:

- 持续6个月以上的回避行为

- 出现心悸、呕吐等躯体化症状

- 影响正常社交和学习功能

- 伴有自伤或攻击倾向

在东京儿童心理研究所的案例库中,有个极具启发性的治疗案例:9岁男孩因怕狗拒绝出门,治疗师通过"电子宠物养育-玩具狗互动-真实犬只接触"的三阶段疗法,配合生物反馈训练,历时3个月成功消除恐惧,这个案例揭示,儿童恐惧心理既是成长挑战,更是发展机遇。

每个说着"害怕"的孩子,都在发出探索世界的试探信号,那些让成人不解的恐惧对象,实则是儿童认知地图上的待探索区域,当我们用智慧拆解这些恐惧密码,用耐心搭建心灵脚手架,就会惊喜地发现:孩子战胜恐惧的过程,正是勇气生长的轨迹,正如儿童心理学家维果茨基所说:"发展从来不是消除恐惧,而是学会带着恐惧继续前行。"