"妈妈,王老师总是针对我!"十岁的乐乐摔下书包,眼泪在眼眶里打转,这样的场景让无数家长揪心:当孩子声称在学校遭受不公对待时,我们该如何应对?教育场域中的师生矛盾,往往牵动着整个家庭的神经,作为从业二十年的教育研究者,我深知这类问题的复杂性——它既可能源于教师的教育方式偏差,也可能是师生性格冲突的投射,甚至可能是孩子认知偏差造成的误解,面对这种敏感情境,家长需要兼具理性判断与情感支持的双重智慧。

现象背后:师生矛盾的成因解码

现代教育体系中,师生关系失衡的案例并非个例,某市教育督导组2022年的调研数据显示,32%的中小学生曾产生"老师不喜欢我"的主观感受,其中真实存在教师偏见的约占7%,这些数字提醒我们,既要正视问题的存在,也要避免过度解读。

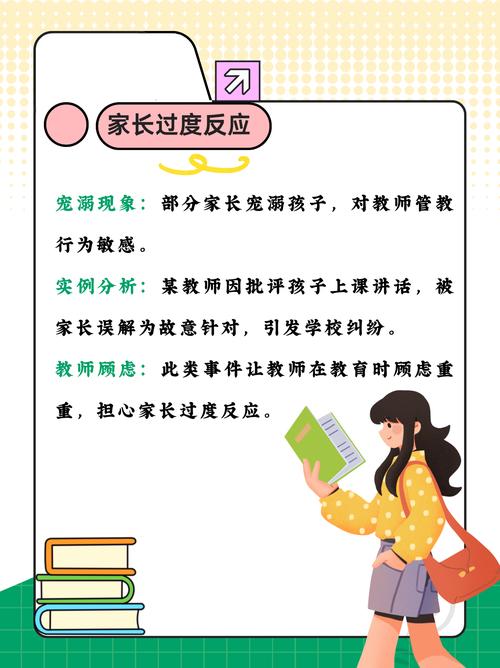

教师端的潜在诱因包括职业倦怠引发的情绪失控、刻板印象导致的差别对待、以及教育理念偏差造成的沟通障碍,某重点中学资深班主任坦言:"面对50个性格迥异的学生,即使经验丰富的教师也难以时刻保持绝对公平。"而学生端的认知偏差往往源于青春期敏感心理,将正常管教误解为针对行为,家长需要清醒认识到,教师也是普通人,存在情绪波动与认知局限实属正常。

真相拼图:建立多维判断体系

当孩子首次吐露被针对的感受时,家长切忌立即站队,五年级学生小宇曾连续三周抱怨数学老师"故意找茬",父亲通过观察作业批改痕迹、与家委会成员沟通、调取课堂监控,最终发现是孩子未按要求完成作业导致的连锁反应。

建议家长建立三维验证机制:首先客观记录具体事例(时间、地点、言行),其次横向对比同班同学经历,最后纵向观察教师的一贯作风,某教育心理团队研发的"师生关系评估量表"值得借鉴,该工具从互动频率、评价维度、管教方式等12个指标进行量化分析。

沟通之道:搭建理解的桥梁

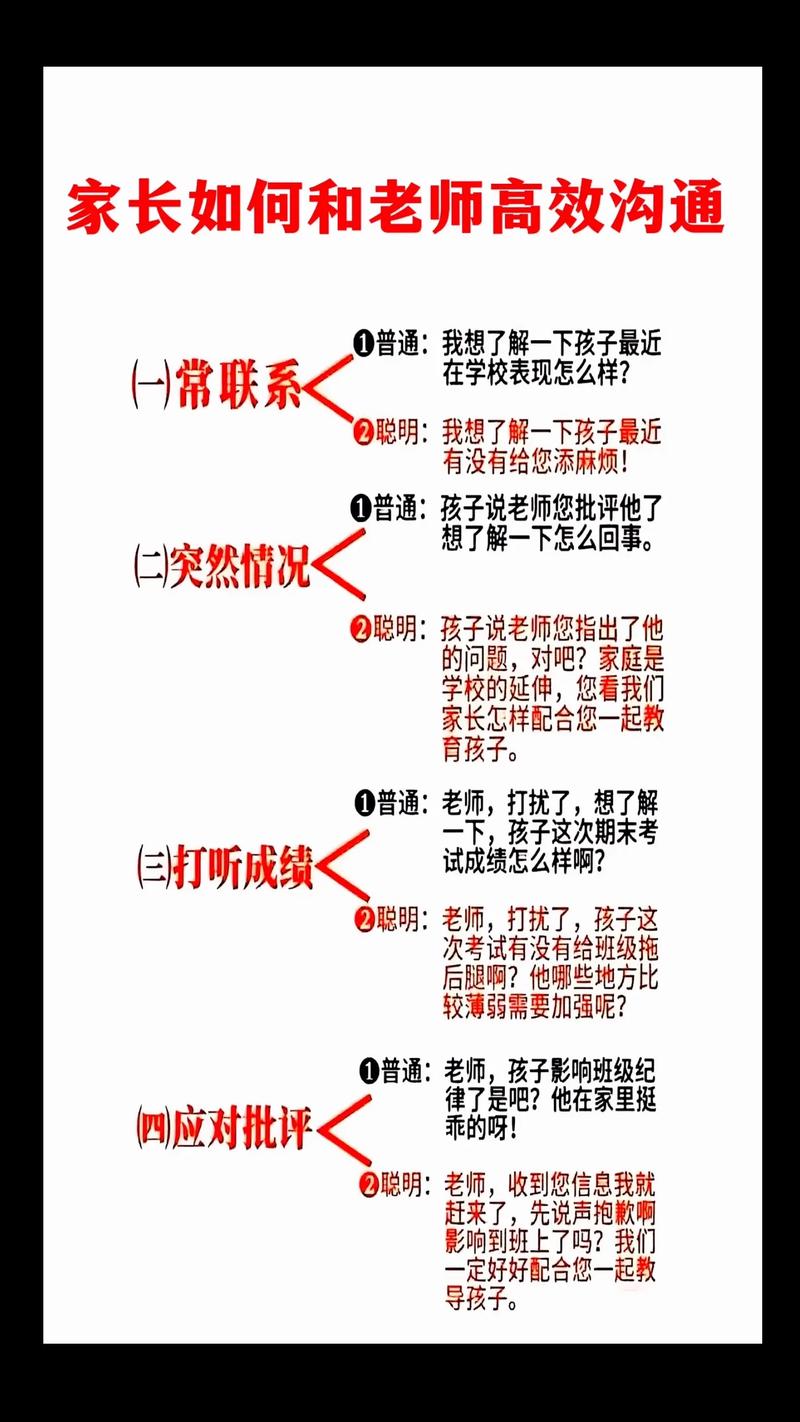

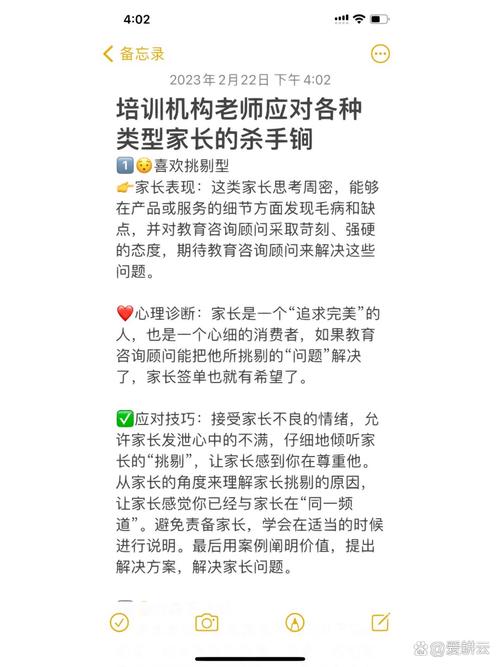

与教师沟通是化解矛盾的关键环节,但需要讲究策略,切忌在家长群公开质疑,这易触发教师的防御心理,建议采用"三明治沟通法":先肯定教师付出,再陈述客观事实,最后表达合作意愿。"张老师,您对班级的用心我们都有目共睹,最近发现小美总担心回答问题时被严厉批评,能否请您多给她些适应时间?我们会在家加强预习。"

沟通时要把握三个原则:保持情绪稳定、呈现具体案例、寻求解决方案,某实验小学推行的"问题解决四步法"成效显著:明确核心矛盾→分析双方立场→探讨折中方案→制定改进计划,这种方法将对立转化为共建,使87%的师生矛盾在萌芽阶段得到化解。

心理建设:构筑孩子的抗压屏障

在问题解决过程中,孩子的心理防护网同样重要,要引导孩子区分"感受"与"事实",培养成长型思维,当四年级的婷婷因美术作品被批评而哭泣时,母亲没有直接否定教师,而是带她参观画展,讨论"不同审美的价值",既保护了创作热情,又拓展了认知维度。

建议实施"心理防护三步走":第一步情感接纳("被批评确实不好受"),第二步理性分析("老师指出问题是不是想帮你进步?"),第三步行动指导("我们想想怎么把作品改得更好"),这种处理方式既能安抚情绪,又能培养解决问题的能力。

制度保障:善用教育维权渠道

当沟通无效且确有证据表明教师存在歧视行为时,家长要善用制度武器,我国《中小学教育惩戒规则》明确规定禁止侮辱性管教,各地教育局都设有师德监督热线,某地家长通过收集录音证据、联名请愿等合法途径,最终促使学校调整了存在偏见的教师岗位。

维权过程中要注意程序正义:先与年级主任沟通,再向校务监督委员会反映,最后诉诸教育主管部门,保留证据链(作业本、沟通记录、视听资料)至关重要,某案例中,家长通过半年的短信往来记录,成功证明了教师长期忽视学生需求的失职行为。

终极解决:构建教育共同体

预防永远胜于补救,智慧家长会主动参与家校共建,通过家长课堂、教学开放日等活动增进教育理解,北京市某名校推行的"角色互换日"值得推广:让教师体验学生视角,家长观摩教学现场,这种换位思考使师生投诉率下降40%。

更重要的是培养孩子的社会适应力,定期开展家庭会议,模拟冲突场景,训练孩子用"老师,我还没完全理解要求,能再说一遍吗?"代替沉默对抗,这种积极沟通的训练,能增强孩子在真实情境中的应变能力。

教育是门遗憾的艺术,师生矛盾折射出的是成长必经的磨合,作为家长,我们既要成为孩子坚定的后盾,也要做教育生态的建设者,当孩子说"老师针对我"时,不妨将其视为培养理性思维、提升社交能力的教育契机,通过智慧引导,我们不仅能化解眼前矛盾,更能帮助孩子建构受益终身的问题解决能力——这或许才是教育最本质的价值。