青春期男孩将运动服甩在沙发上时扬起的灰尘,摔门声后留在空气中的震颤,还有那双总是不愿与父母对视却闪着倔强的眼睛,构成了当代家庭教育中最具张力的教育场景,这些被贴上"叛逆"标签的男孩,正在经历人类进化历程中最精妙的发展阶段——他们的前额叶皮层尚未成熟,而荷尔蒙分泌却达到人生峰值,这种生理矛盾造就了独特的成长密码。

解构叛逆:超越表象的行为解码

斯坦福大学神经科学实验室的追踪研究显示,14-17岁男孩的前额叶皮层活跃度仅为成人的60%,这直接导致情绪控制能力和后果预判能力的阶段性缺失,当家长看到儿子冲动消费游戏装备时,本质上是大脑神经突触修剪过程中的自然现象,芝加哥青少年研究中心的数据揭示,87%的男孩在青春期会出现不同程度的对抗行为,其中63%属于正常心理发展范畴。

这些叛逆行为实质是男孩构建自我认同的心理脚手架,心理学教授埃里克森指出,青春期核心任务是建立自我同一性,那些看似挑衅的言行,实则是男孩在试探世界规则的边界,就像雏鹰第一次扇动翅膀时的笨拙,叛逆恰是独立人格形成的必经之路。

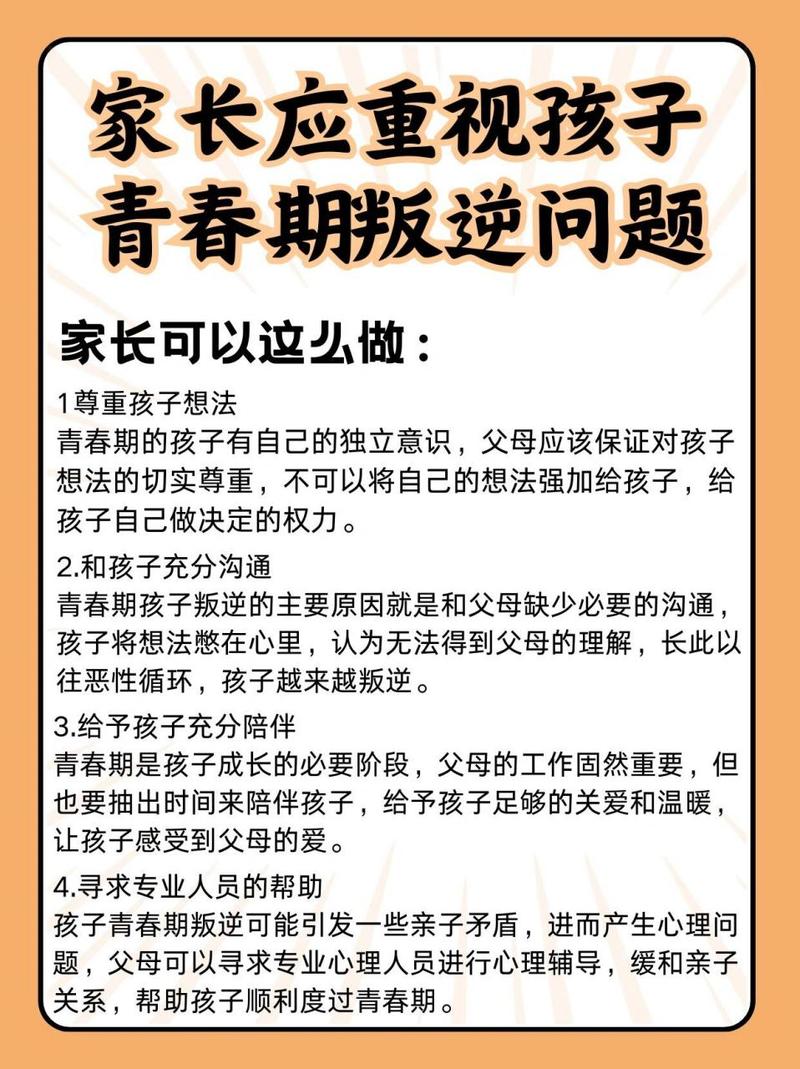

对话艺术:建立非对抗性沟通机制

当父亲发现儿子在房间贴满摇滚歌星海报时,脱口而出的"把这些鬼画符撕下来"会立即筑起沟通高墙,教育专家建议采用"观察+感受+需求"的表达模型:"我看到你布置了新的房间风格(观察),这让我有点意外(感受),能和我分享你选择这些海报的原因吗(需求)?"这种句式将对抗转化为对话邀请。

情绪风暴来临时,物理空间的留白比语言轰炸更有效,一位资深心理咨询师记录过这样的案例:当儿子怒吼"别管我"时,父亲默默将冰镇可乐放在书桌边缘便离开,这个动作传递的信任比千言万语更具治愈力,家长要像冲浪者驾驭海浪般对待情绪波动,保持自身情绪锚点的稳定。

引导策略:从对抗到协同的范式转换

将游戏时间管理转化为项目管理训练是创新教育法的典范,某重点中学的实践表明,让男孩自己制定《游戏时间分配方案》,家长担任"项目顾问",可使自律意识提升40%,这种角色转换巧妙地将控制权移交,激发内在责任感。

运动改造大脑的神经学原理为教育提供新思路,当男孩在篮球场上完成十次突破上篮时,多巴胺的分泌不仅缓解焦虑,更在团队协作中重建价值认知,北京某中学开设的户外领导力课程证明,经过系统体能训练的男孩,课堂专注度提升35%,冲突事件下降60%。

教育共同体:构建支持网络

班主任发现某男生连续迟到后,没有例行训斥而是递上早餐:"听说校门口煎饼不错,顺路带的。"这个举动打开了家校协同的教育切口,智慧型教育联盟的实践经验显示,当家庭、学校、社区形成教育共振,男孩的心理支持系统将增强3倍抗压能力。

社区教育资源的整合能创造奇迹,上海某街道组织的"父子机甲组装大赛",让50对亲子在焊接电路板的过程中重建情感连接,这种非说教场景中的身体协作,往往能击穿累积多年的沟通坚冰。

教育青春期男孩如同培育沙漠玫瑰,需要理解其独特的生长节律,当家长放下"矫正"的执念,转用解码的视角,那些叛逆表象下蓬勃的生命力就会自然显现,每个摔门而出的背影里,都藏着一个正在学习与世界和解的灵魂;每次顶嘴的反抗下,都涌动着证明自我价值的渴望,教育的真谛不在修剪枝杈,而在读懂年轮里暗藏的成长密码。