一扇被重重摔上的房门,一串刺耳难听的脏话,一场持续数周的冷战——这些场景正在无数家庭重复上演,16岁少年张阳(化名)将书包摔在地上,对着焦虑的母亲嘶吼:"你永远都不懂我!"这个曾经温顺乖巧的孩子,仿佛一夜之间变成了浑身带刺的刺猬,当我们拨开叛逆的表象,会发现每个"问题少年"的内心都在经历一场惊心动魄的自我革命。

生理蜕变引发的认知地震

人类大脑的前额叶皮层在16岁前后经历着堪比地质运动的剧烈重构,神经科学研究显示,这个负责理性判断的脑区此时突触修剪量高达40%,导致青少年往往表现出"油门全开,刹车失灵"的行为特征,边缘系统的杏仁核却异常活跃,使得他们对批评、否定的敏感度是成年人的三倍。

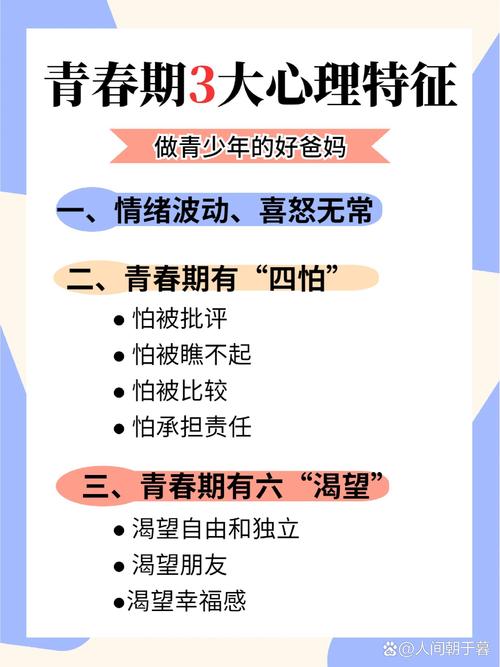

多巴胺分泌系统的重构带来双重效应:青少年追求新鲜刺激的欲望较童年期提升200%,这使得传统说教显得索然无味;血清素水平的波动导致情绪调节能力骤降,如同在湍流中颠簸的小舟,加州大学的研究团队通过fMRI扫描发现,青少年处理负面情绪时,前额叶的激活程度仅为成年人的60%,这解释了为何他们常陷入"道理都懂,就是做不到"的困境。

心理重构中的自我觉醒

在埃里克森的心理社会发展理论中,16岁正处于自我同一性与角色混乱的关键期,这个阶段的少年开始系统性质疑既有的价值体系,他们像哲学家般追问:"我是谁?我要成为怎样的人?"北京师范大学的追踪研究显示,78%的青少年在这个阶段会重新评估父母传递的价值观,其中42%会形成明显不同的认知体系。

认知能力的飞跃式发展带来了批判性思维的觉醒,他们开始发现成人世界的矛盾:父母强调诚信却对领导阿谀奉承,教师讲授平等却偏爱优等生,这种认知失调催生出强烈的质疑冲动,就像柏拉图洞穴寓言中首次看见阳光的囚徒,既震撼又困惑。

社会比较机制的激活使青少年陷入持续的身份焦虑,社交媒体上的完美人设、班级里的成绩排名、同伴群体中的受欢迎程度,构成了一张精密的价值评分表,哈佛大学的研究表明,这种比较压力会使皮质醇水平持续升高,相当于成年人遭遇失业危机时的生理应激反应。

家庭互动中的系统失衡

代际认知鸿沟在数字时代呈现几何级扩大,00后是真正的"网络原住民",他们的信息获取速度比父母快5-7倍,当家长还在用"我们当年"的说辞时,孩子早已在知乎、B站构建了全新的知识体系,这种认知时差使得传统权威面临瓦解,就像马车夫试图指导飞行员如何驾驶飞机。

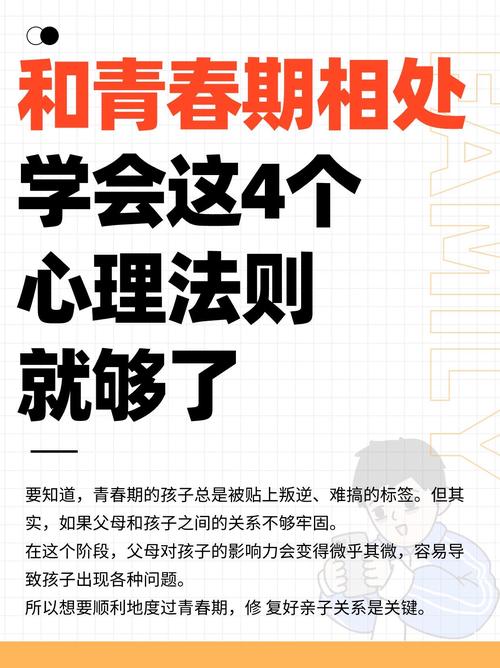

控制与反控制的拉锯战往往源自错误的教育定位,上海家庭教育研究中心的调查显示,63%的父母仍将青少年视为需要监管的"孩子",而89%的16岁少年自我定位为"年轻的成年人",这种角色认知错位必然引发权力斗争,就像两个司机争夺方向盘的控制权。

情感表达方式的代际差异制造了无数沟通悲剧,父母用"多吃点"表达关心,孩子却解读为控制;孩子用沉默表达痛苦,父母却认定为叛逆,神经语言学研究显示,青少年对非言语信息的敏感度提升40%,一个失望的眼神可能引发比责骂更强烈的心理地震。

突围与重构:超越对抗的教育智慧

建立新型亲子关系需要战略性的撤退与重建,就像优秀的导演指导演员,父母要学会从台前退居幕后,清华大学积极心理学实验室建议采用"3C原则":沟通(Communication)时多用"我信息"代替"你信息",联结(Connection)通过共同活动重建情感纽带,赋能(Competence)帮助孩子获得真实的能力自信。

认知冲突的转化之道在于制造建设性的思想碰撞,可以借鉴苏格拉底产婆术,用追问引导孩子自我反思;或者引入"家庭哲学夜"活动,就社会热点进行角色辩论,芝加哥大学教育实验显示,采用辩证对话的家庭,亲子冲突减少58%,批判性思维提升73%。

在这个充满张力的成长阶段,每个叛逆行为都是青少年向世界宣告独立主权的宣言,当我们放下"管教"的执念,转而成为他们精神革命的见证者和支持者,就会发现:那些刺耳的争吵里,藏着建构新认知体系的铿锵之声;那些激烈的对抗中,跃动着突破旧生命形态的磅礴力量,教育的真谛,或许就在于守护这场必要的革命,直到新生的思想凤凰涅槃展翅。