当代青少年情感发展的特殊图景

在基础教育阶段,青少年情感发展始终是教育工作者和家长关注的焦点,随着社会环境与信息传播方式的深刻变革,当代青少年的情感萌动呈现诸多新特征,作为教育实践者,我们需要以科学的态度和专业的视角,准确识别早恋现象的客观表征,为教育引导提供可靠依据。

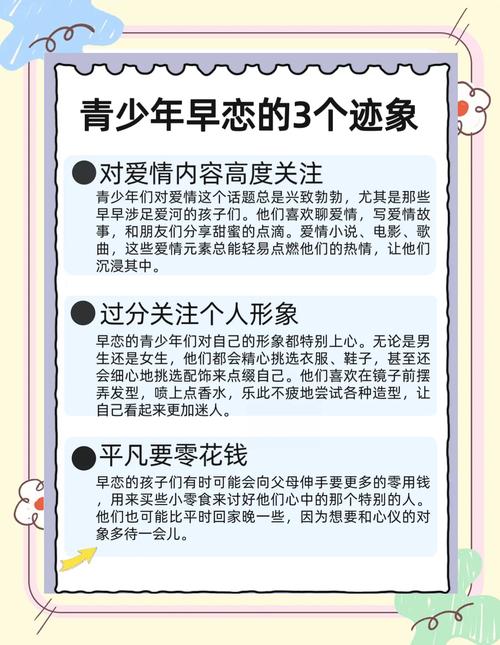

早恋行为的十五个典型特征

(1)情绪波动显著增强 青春期荷尔蒙分泌导致情绪起伏本是正常现象,但早恋学生往往表现出异于同龄人的情绪波动,例如对特定异性的态度会直接影响其全天情绪状态,可能因对方不经意的眼神或话语产生剧烈心理反应。

(2)学业表现异常波动 原本稳定的学习成绩出现断崖式下滑或不合常理的提升,部分学生为吸引关注刻意提高成绩,更多学生则因精力分散导致学业退步,这种变化往往与特定异性同学的存在形成关联。

(3)社交圈层重组 突然改变原有的交友模式,开始频繁接触异性群体,典型表现为刻意疏远原有同性朋友,或突然对某个异性社交圈产生浓厚兴趣,在课间、放学时段的社交行为呈现明显选择性。

(4)外表管理意识觉醒 短期内显著提升对外貌的关注度,包括频繁更换发型、刻意改变着装风格、过度使用护肤品等,女生可能突然学习化妆技巧,男生则开始注重运动塑形。

(5)消费行为异常 零花钱使用出现不合理增长,消费项目多集中于礼品购置、社交支出,部分学生会省下午餐费用购买礼物,或出现向家人过度索要零花钱的情况。

(6)家庭沟通模式改变 在家突然减少与父母交流频次,手机使用呈戒备状态,具体表现为接电话时刻意回避,社交软件使用频率激增且伴有明显的遮掩行为。

(7)时空感知错位 在校表现出异常的时间敏感性,如特别关注某个时段的课程安排、对特定场所(如操场、图书馆)出现规律性驻留,这种时空偏好往往与目标对象的作息规律高度吻合。

(8)语言符号系统更新 日常交流中突然出现大量网络情感用语,作业本、课本上出现特殊符号标记,部分学生会在社交媒体使用特定颜文字、表情包构建私密交流系统。

(9)行为模仿现象 开始模仿成年人的交往方式,包括学习影视剧中的恋爱桥段、使用超出年龄段的交往话术,这种模仿往往带有明显的生硬感和表演性特征。

(10)情感投射泛化 将个人情感需求过度投射到特定对象,产生不切实际的期待,典型表现为将对方普通社交行为过度解读,或对尚未明确的关系产生强烈占有欲。

(11)时间管理失序 原本规律的作息安排被打乱,出现熬夜聊天、晨起化妆等行为调整,部分学生为维持联系会压缩必要的休息时间,导致白天精神状态明显下滑。

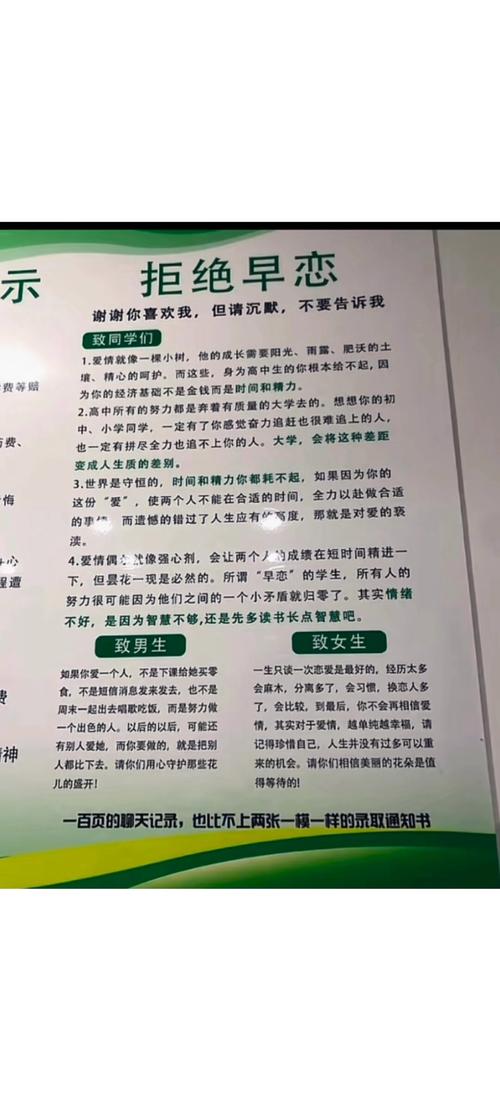

(十二)价值观冲突加剧 开始质疑传统道德规训,对师长关于早恋的劝导产生强烈抵触,这种认知冲突常表现为用个别成功案例反驳普遍规律,或过度强调"真爱至上"理念。

(十三)生理认知困惑 对身体发育变化表现出异常关注,可能通过非正规渠道获取两性知识,这种探索往往伴随焦虑感,部分学生会因此产生不必要的自卑或炫耀心理。

(十四)未来规划模糊化 对个人发展的长远思考让位于即时情感满足,出现"只要现在开心就好"的短视思维,这种认知偏差可能影响学习动力,削弱对重要人生节点的把控能力。

(十五)自我认知偏差 在理想自我与现实自我的认知上出现割裂,可能产生夸大自身魅力的"假想恋爱"或陷入否定自我的单相思,这种认知失调往往需要专业心理疏导。

教育引导的三维策略

(1)建立科学认知框架 教育者需系统学习发展心理学知识,区分正常情感萌动与问题行为的界限,某重点中学的心理辅导案例显示,采用"情感发展阶梯图"可视化讲解,可使67%的学生主动调整交往界限。

(2)构建支持性对话机制 北京市朝阳区某示范校的实践表明,开设"成长咖啡屋"等非正式交流空间,采用苏格拉底对话法引导学生自我反思,能有效降低防御心理,关键是要避免道德审判,聚焦行为后果分析。

(3)实施渐进式干预方案 建议采用"观察-评估-介入"三级响应机制:初期通过主题活动进行价值观渗透,中期开展团体辅导培养情感管理能力,对已产生实质性影响者启动个案跟踪,上海某学校的跟踪数据显示,该方案使早恋引发的学业问题下降42%。

在理解中引导,在尊重中教育

青少年情感发展是人格建构的重要组成部分,教育工作者需要以更开放的胸襟和更专业的素养,将早恋现象转化为情感教育的契机,通过建立科学的识别体系、完善的支持系统、专业的干预方案,我们完全可以帮助青少年完成这段特殊的成长必修课,使其情感发展与人格完善形成良性互动,这不仅是教育者的责任,更是对生命成长规律的应有尊重。