在数字化浪潮席卷全球的今天,青少年手机使用已成为家庭教育中绕不开的议题,当孩子步入高中校门,面对这个承载着人生转折点的关键阶段,家长们的困惑愈发强烈:究竟该不该给高一新生配备手机?这个看似简单的选择背后,实则牵动着家庭教育理念、青少年成长规律与时代发展趋势的复杂交织。

据教育部2022年教育信息化发展报告显示,我国中学生智能手机持有率已达83.6%,在这个数据背后,是00后作为"数字原住民"的生存现状,高一学生正处于14-16岁的特殊成长期,他们的前额叶皮层尚未发育成熟,自控能力与理性判断仍在形成中,但同时又面临着前所未有的学业压力和社交需求,这种矛盾性让手机配置问题变得尤为敏感而重要。

支持配备手机的观点有其现实依据,在信息化教学日益普及的今天,电子词典、在线题库、微课资源已成为重要的学习工具,北京某重点中学的调查数据显示,合理使用教育类APP的学生,其知识拓展效率比传统学习方式提升27%,更重要的是,手机作为现代社交媒介,承载着青少年建立同辈关系、获取社会信息的重要功能,完全隔绝数字设备可能造成学生与时代脱节,甚至产生社交孤立。

但过度放任带来的风险同样不容小觑,神经科学研究表明,青少年大脑对即时反馈的敏感度是成年人的3倍,这使得短视频、手游等即时满足型应用具有极强的成瘾性,临床心理学案例显示,过度使用手机的学生中,40%出现注意力障碍,32%伴随睡眠质量下降,更值得警惕的是,网络空间的匿名性与开放性,可能使价值观尚未定型的高一学生过早接触不良信息。

在这个两难抉择中,简单的"配"或"不配"都非明智之选,教育专家建议采取分阶段配置策略:入学初期可配备仅有通话、定位功能的智能手表,待学生适应高中节奏后,逐步过渡到限制性智能手机,上海某示范性高中推行的"学习型手机"方案值得借鉴——通过定制系统屏蔽娱乐应用,保留必要学习功能,配合家长端使用时长监控,既满足需求又规避风险。

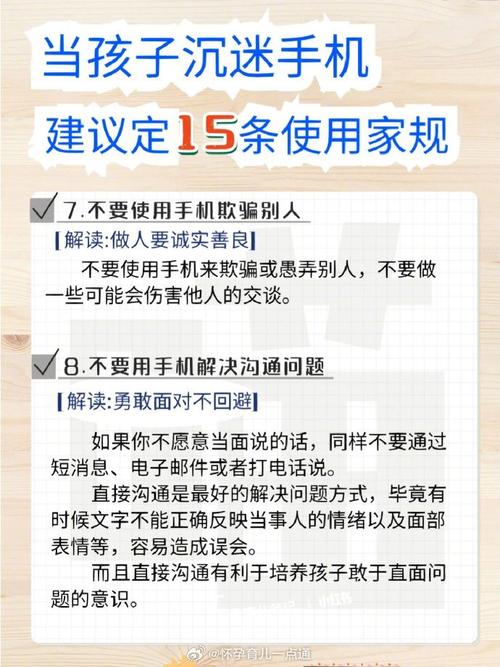

科学管理的关键在于建立契约精神,杭州家庭教育指导中心的研究表明,签订书面使用协议的家庭,学生违规率比口头约定降低65%,这份协议应包含具体条款:如课堂时间自动启用勿扰模式、每日使用不超过90分钟、就寝前1小时存放于家庭充电站等,重要的是,协议制定需有学生参与,通过民主协商培养其责任意识。

家长的角色定位需要根本性转变,与其做严防死守的"监管者",不如成为共同成长的"引导者",每周固定开展"数字茶话会",分享彼此的屏幕使用报告,讨论遇到的网络现象,这种平等对话既能增进亲子信任,又能自然渗透媒介素养教育,当孩子主动讲述遇到的网络暴力或不良信息时,正是进行价值观引导的最佳时机。

学校教育应当承担协同责任,北京四中推行的"数字公民培养计划"颇具启示:信息技术课增设"注意力管理"专题,心理辅导室开设"屏幕依赖干预"工作坊,甚至将手机使用纳入综合素质评价体系,这种系统化培养方案,能帮助学生在实践中建立健康的使用习惯。

值得关注的是特殊情况的处理艺术,对于已显现依赖倾向的学生,武断没收可能激化矛盾,心理学专家建议采用"替代满足法":用篮球训练替代手游时间,以读书会取代短视频浏览,在保护自尊心的同时转移注意力,对于成绩波动的情况,要避免简单归因于手机使用,而应全面分析学习方法、师生关系等多重因素。

在这个万物互联的时代,完全禁止手机如同筑堤拦洪,终非长久之计,教育的智慧在于培养"带着镣铐跳舞"的能力——既保持对科技工具的开放态度,又建立清醒的自我约束,当我们给高一孩子配备手机时,本质上是在交付一把双刃剑,唯有辅以充分的信任引导,帮助其磨砺心智的盾牌,才能真正实现科技为成长赋能。

站在教育转型的十字路口,我们需要的不是非黑即白的判断,而是与时俱进的育人智慧,手机配置问题的终极答案,不在于设备本身,而在于我们是否教会了孩子如何在数字洪流中保持清醒,在虚拟与现实间把握平衡,这或许才是信息时代给家庭教育提出的真正命题。