离家出走:一场无声的"求救信号"

2021年某市未成年人保护中心的数据显示,在其接到的求助案例中,因家庭矛盾导致的离家出走事件占比达67%,这些拖着行李箱消失在街角的背影,实质上是青少年用极端方式发出的"情感呼救",当我们撕开事件表面的叛逆标签,会发现每个出走的少年背后都站着一个需要成长的家庭系统。

行为背后的四维动因:

-

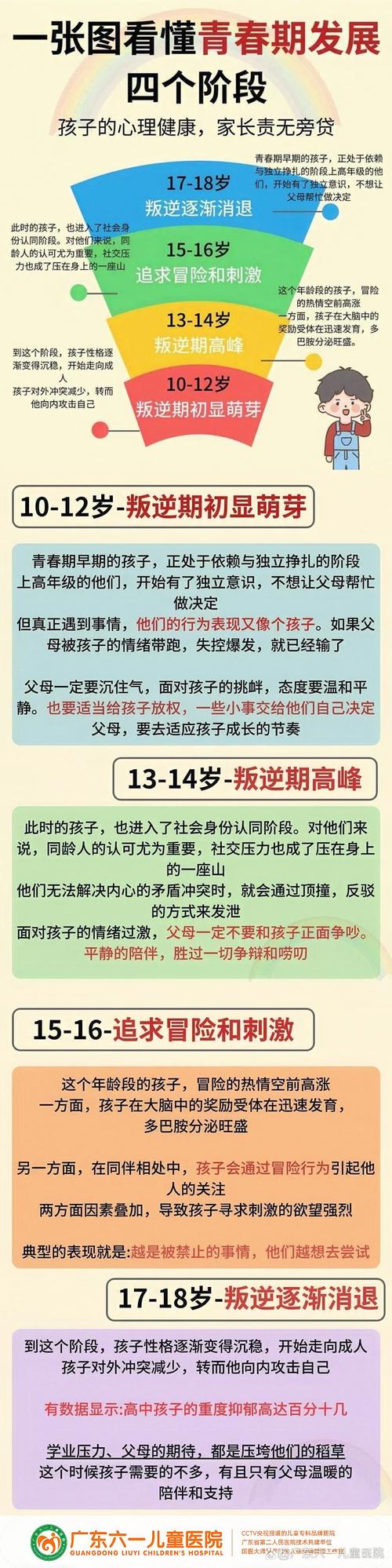

生理觉醒与大脑发育的冲突

青春期前额叶皮质尚未发育成熟,导致情绪控制力弱化,当杏仁核(情绪中枢)过度激活时,少年可能因一次激烈争吵就做出冲动的出走决定。 -

心理断乳期的定位困惑

14-17岁青少年正处于"自我同一性"建构关键期,他们既渴望独立又依赖家庭,这种矛盾可能演化为通过极端行为证明存在感。 -

家庭沟通的"情感冻土"

某心理咨询机构案例库显示,78%的出走少年家庭存在"虚假倾听"现象——父母看似在听,实际早已预设评判立场。 -

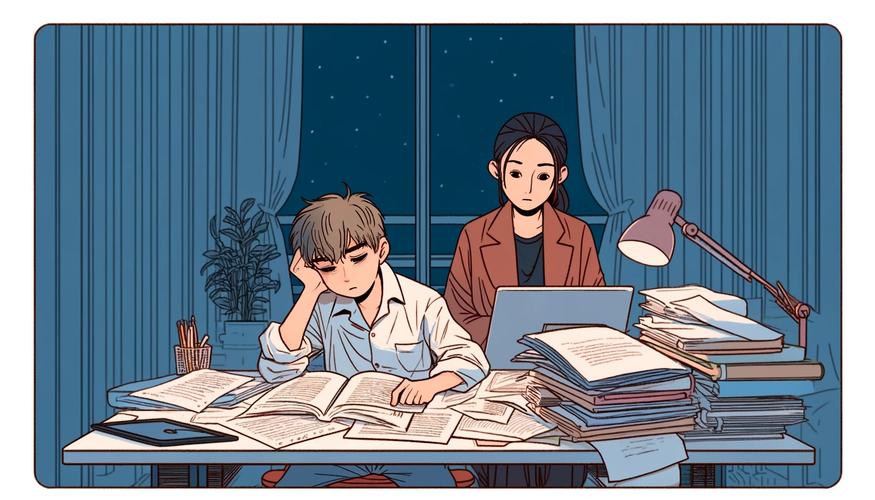

社会压力的"最后一根稻草"

学业竞争、同伴关系、网络暴力等外部压力若缺乏疏导,极易成为触发出走行为的催化剂。

危机处理的"黄金72小时法则"

第一阶段:事件发生0-12小时(应急响应期)

-

现场处置三禁忌

① 切忌发动亲友大规模搜寻(避免刺激孩子"对抗心理")

② 停止在社交网络发布寻人启事(保护未成年人隐私)

③ 避免联系孩子同学追问细节(防止二次伤害) -

科学报案流程

携带孩子近照、电子设备信息(如平板电脑序列号)、常去地点清单,向公安机关详细说明体貌特征与异常征兆,某地警方开发的"未成年人失联预警系统",通过智能分析孩子电子轨迹,可将搜寻效率提升40%。

第二阶段:事件发生12-48小时(心理干预期)

-

建立情感缓冲带

通过中间人(如孩子信任的舅舅或班主任)传递信息:"爸爸妈妈在等你回家,我们准备好听你说话。"某家庭治疗中心实践表明,这种间接沟通能使孩子放下防御的概率提高65%。 -

环境应激处理

保持家中常态运行,避免将老人接来同住或刻意准备大餐,某青少年研究所跟踪案例显示,过度补偿行为会强化孩子的负罪感,导致后续沟通障碍。

第三阶段:事件发生48-72小时(关系修复期)

- "安全回归"四步法

① 见面时保持1.2米安全距离(减少压迫感)

② 前20分钟只听不说(用点头代替语言回应)

③ 分享自己的焦虑而非指责("找不到你时,妈妈心跳得好快")

④ 共同制定"安全词"机制(当情绪即将失控时使用特定词语暂停对话)

重建信任的"情感脚手架"

创伤后1-2周(情绪解冻期)

-

家庭会议新范式

采用"发言权杖"仪式:只有手持特定物件的人可以说话,其他成员需专注倾听,某家庭教育机构跟踪数据显示,这种方法使亲子沟通有效性提升3倍。 -

非暴力沟通模板

"当(具体事件)发生时,我感到(真实感受),因为我的(内在需求)需要被看见,我希望我们可以(可行建议)。"

1-3个月(关系重构期)

-

创建"情感账户"

每周固定2小时开展"无目的相处":共同完成拼图、照料植物等需要协作但不涉及评价的活动,神经科学研究表明,这类活动能促进催产素分泌,增强亲密感。 -

建立"问题缓冲区"

在客厅设置"意见漂流瓶",家庭成员可将暂时无法当面讨论的问题写下来投入瓶中,每周固定时间开启讨论。

3-6个月(模式巩固期)

-

制定《家庭权利法案》

明确每位成员的基本权利:如孩子享有"情绪休息权"(可在特定时段不回应问话),父母保留"安全监护权"(在危机情况下可查看手机定位)。 -

设计"成长刻度尺"

每月用便签纸记录孩子的进步,贴在特定区域形成可视化成长轨迹,某中学实践案例显示,这种方法使青少年自我认同感提升57%。

防患未然的"家庭免疫系统"

-

建立情绪预警机制

制作"心情晴雨表",用不同颜色磁贴表示每日情绪状态,当连续出现3个"暴雨"标识时,自动触发家庭心理疏导流程。 -

开展"脆弱力训练"

定期进行"弱点披露会",父母率先分享自己的失败经历,研究表明,父母展现脆弱面可使孩子抗压能力提升42%。 -

构建"社会支持网络"

协助孩子建立三类安全联系人:情感型(挚友)、指导型( mentor)、资源型(心理咨询师),某青少年保护项目的跟踪数据显示,拥有完整支持网络的孩子危机应对能力提升68%。

教育范式的进化之路

在深圳某实验中学的"家庭关系实验室"里,记录着这样一组数据:采用传统权威式教育的家庭,青春期冲突发生率是教练式家庭的4.3倍,这提醒我们,教育者的角色需要从"人生导演"转变为"成长顾问"。

当我们看见那个拖着行李箱的身影时,要读懂那不仅是少年的出走,更是整个家庭系统的升级契机,用理解代替训诫,用陪伴战胜控制,让家不再是孩子想逃离的孤岛,而是永远亮着温暖灯光的港湾,正如儿童心理学家温尼科特所说:"孩子的攻击性里,藏着对关系的强烈渴望。"解开这个悖论,需要我们以更大的智慧和耐心,陪少年走过这段成长的窄门。