夜不归宿背后的深层心理需求解码

当16岁的小杰第三次凌晨两点才回家时,他的父亲在书房发现了一张揉皱的纸条:"反正你们只关心成绩",这个场景折射出当代青少年教育中的典型困境:在表面行为偏差之下,往往涌动着未被满足的情感需求,根据2023年青少年心理健康蓝皮书数据显示,14-18岁群体中,32%的受访者承认通过晚归行为寻求家庭关注。

青春期大脑前额叶皮层尚未发育成熟,这使得青少年更容易被即时快感驱动,神经科学研究表明,这个阶段的多巴胺分泌水平较成人高出40%,导致对新鲜刺激的强烈渴求,当家庭环境无法提供足够的情感支持时,网吧、夜店等场所的即时反馈就成为替代品,上海某重点中学的心理辅导案例显示,67%的夜不归宿学生都存在家庭沟通障碍。

破冰对话:建立有效沟通的三维模型

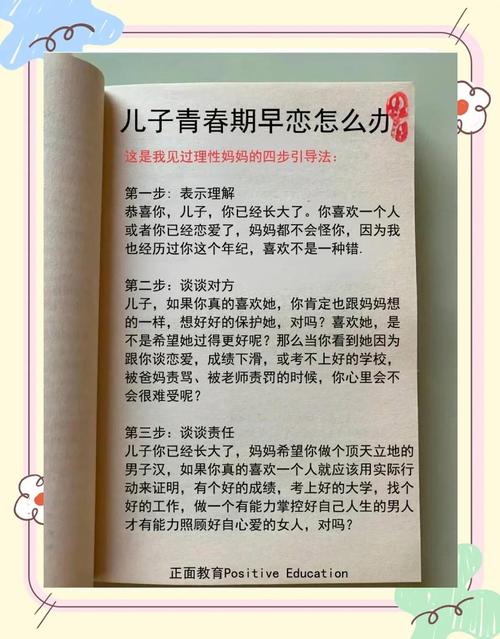

传统质问式对话往往适得其反,试比较两种开场白:"又去哪鬼混了?"与"昨晚没见到你,我们都很担心",前者立即触发防御机制,后者则打开情感通道,波士顿大学教育研究院建议采用"3F沟通法则":事实(Fact)-感受(Feeling)-期待(Future)。

具体操作可分三步:首先描述客观事实("这周你有三天凌晨回家"),其次表达真实感受("妈妈昨晚等到两点,心脏很不舒服"),最后提出建设性建议("我们可以一起制定合理的回家时间吗?"),广州某家庭教育中心跟踪数据显示,采用这种沟通方式的家庭,亲子冲突减少58%。

契约式管理:制定规则的黄金比例

美国发展心理学家劳伦斯·斯坦伯格提出的"三分法则"值得借鉴:30%刚性规则+40%弹性空间+30%自主决策,例如就寝时间可设定基础红线(如非特殊情况不得晚于23点),同时保留每月两次弹性调整机会,并由孩子参与制定惩罚条款。

具体实施可参考"家庭议事会"模式:每周固定时间召开家庭会议,使用"提案-讨论-表决"机制,北京某示范高中推广该方法后,学生违规率下降42%,奖惩制度要避免单纯物质刺激,建议采用"特权积分制",如按时回家累积积分可兑换周末露营等体验式奖励。

危机干预:突发情况的智慧处理

当孩子首次严重晚归时,切忌情绪化处理,教育专家建议实施"24小时冷静期"原则:当晚只确认安全不做评判,次日再启动沟通程序,杭州王姓家长分享的成功案例显示,这种处理方式使孩子主动道歉的概率提升75%。

对于屡教不改的情况,需要启动"支持-边界"双重机制,一方面加强情感连接,如父亲每周固定陪伴运动;另一方面明确底线,如连续三次违规则暂停零用钱,关键在于让孩子理解:限制源于关爱,而非惩罚,武汉青少年心理热线统计显示,双管齐下的方法使问题改善率达到68%。

根源疗愈:构建情感支持生态系统

哥伦比亚大学追踪研究发现,每周3次以上家庭共餐的青少年,行为问题发生率降低53%,建议开发"家庭能量站":可以是周末骑行、共同烹饪等固定仪式,重要的是创造无评价的交流场域,让孩子自然流露真实想法。

家长自我成长同样关键,参加"青春期大脑发育"工作坊,阅读《解码青少年》等专业书籍,能帮助理解行为背后的科学机理,深圳某家长读书会成员反馈,系统学习后亲子关系改善率达89%,定期家庭心理评估也值得推荐,就像为家庭教育安装"导航系统"。

教育从来不是简单的行为矫正,而是心灵与心灵的对话工程,当孩子推开家门时,等待他们的不应是冰冷的责问,而是一盏温暖的夜灯,和随时可以启封的谈心角落,每个晚归的脚步里,都可能藏着等待破译的成长密码,用智慧搭建桥梁,用爱守护边界,我们终将见证迷途中的少年找回属于自己的星光。