当浴室门把手上积满灰尘,牙膏管口凝固成块,父母们开始陷入焦虑:那个曾经乖巧听话的孩子,为何突然抗拒最基本的卫生习惯?一位母亲曾向我倾诉,她发现15岁的儿子连续三天没换内衣,衣领上的污渍结成硬壳,房间里弥漫着酸腐气息,这种场景在青春期家庭中绝非个例,背后折射出的不仅是卫生问题,更是亲子关系与成长课题的集中爆发。

青春期卫生危机的本质:成长阵痛的镜像反射

青少年大脑前额叶皮质发育滞后于情绪中枢,导致他们常常陷入"明知故犯"的认知困境,神经科学研究显示,14-17岁青少年对远期后果的预判能力仅相当于成人的60%,这使得他们更倾向即时满足而非长远利益,当父母反复强调"不刷牙会蛀牙"时,孩子接收到的只是抽象的未来威胁,远不如当下游戏闯关带来的多巴胺刺激真实。

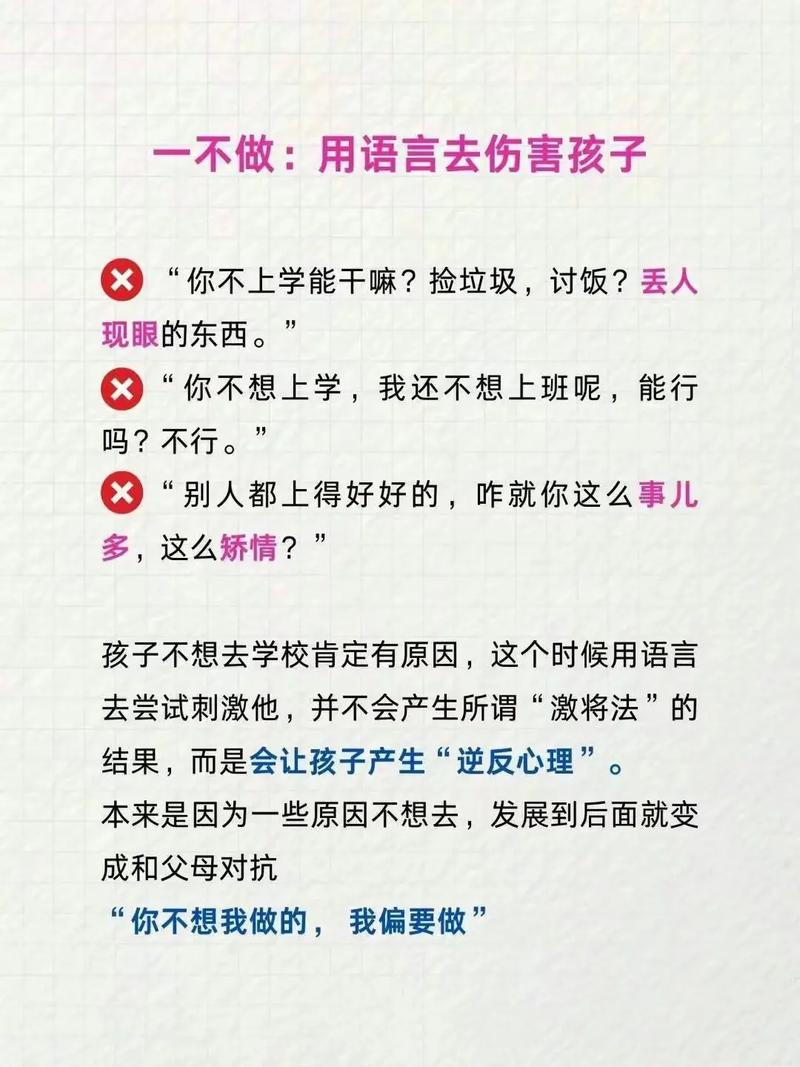

在心理咨询室,16岁的小雨坦言:"每次妈妈催我洗澡,就像在否定我的全部选择。"这种被控制感会激活青少年的心理防御机制,即便知道应该保持卫生,也要通过抗拒来宣示主权,有位父亲尝试在儿子房门贴满"记得刷牙"的便利贴,结果导致孩子连续两周用漱口水代替刷牙的报复性行为。

家庭权力结构在青春期发生微妙倾斜,卫生习惯成为亲子博弈的战场,孩子通过掌控身体自主权来确认独立身份,就像18世纪的美国独立战争,殖民地的茶叶税争议本质是权力归属问题,当父母把卫生习惯异化为服从性测试,孩子的反抗就获得了某种悲壮的心理正当性。

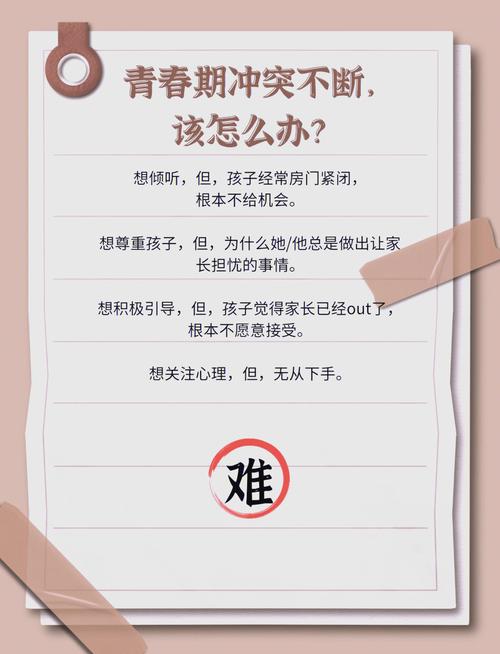

破局之道:从对抗到对话的三重转变

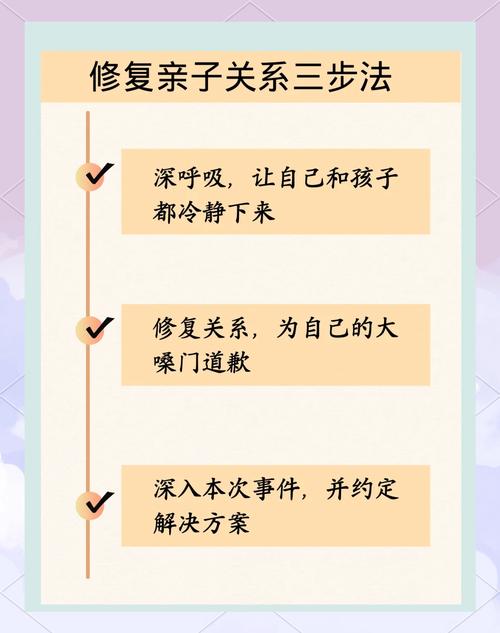

建立信任需要从改变提问方式开始,把"为什么总不洗澡"换成"最近遇到什么困扰了吗",这种转变能让对话从指责转向关怀,有位智慧的母亲发现女儿突然抗拒洗头,她没有直接批评,而是某天散步时不经意提起:"我青春期时总觉得洗头麻烦,直到发现薄荷洗发水带来的清爽感。"三天后,女儿床头出现了同款洗发水。

给予选择权远比命令有效,与其规定"必须每天洗澡",不如提供"睡前洗还是晨起洗"的选项,心理学家建议采用"有限选择"策略:在保持原则的前提下提供2-3个可行方案,比如允许周末延长洗澡间隔,但必须保证运动后及时清洁,这种弹性空间既守住底线,又赋予孩子决策权。

正向激励需要创造情感联结,有位父亲与儿子约定,每次自觉刷牙后可以在家庭积分榜贴星星,集满20颗兑换一场篮球赛,这种游戏化设计将卫生习惯转化为亲子互动的载体,重要的是奖励要符合孩子兴趣,避免物质化倾向,当清洁行为与愉悦体验形成神经联结,习惯养成就有了内在动力。

习惯重建的实操策略:从理论到落地的系统方案

制定"日常惯例表"需遵循SMART原则:具体(Specific)、可衡量(Measurable)、可实现(Attainable)、相关性(Relevant)、有时限(Time-bound),与孩子共同设计时,可以借鉴"习惯叠加"理论:在现有习惯后衔接新行为,比如规定手游结束后必须刷牙,利用既有习惯作为触发器,有个家庭将智能音箱设为游戏结束5分钟后提醒刷牙,成功率提高了70%。

环境改造能降低执行阻力,在浴室安装暖风机消除寒冷顾虑,准备3种口味牙膏增加选择趣味性,这些细节调整往往比说教更有效,某位设计师家长将儿子浴室改造成太空主题,声控灯光和星空投影让洗漱变成沉浸式体验,孩子从抗拒洗澡变成主动邀请朋友参观他的"太空舱"。

当孩子出现反复时,"复盘-调整"机制比惩罚更重要,可以每周召开10分钟家庭会议,用"三明治沟通法":肯定进步→讨论困难→制定改进方案,有位母亲记录儿子连续21天刷牙数据,在第15天出现断档时,她没有责备而是展示折线图:"看,这是你创造的记录,我们可以一起超越它。"这种建设性态度帮助孩子重建信心。

面对青春期孩子的卫生习惯危机,真正的解决之道不在行为矫正层面,而在关系重塑维度,当父母学会把浴室门变成沟通的旋转门而非权力的角斗场,当刷牙时间转化为情感连接的特别时刻,那些看似顽固的卫生问题往往迎刃而解,教育的本质是唤醒而非改造,就像等待蝉蜕完成最后的裂变,我们需要给予成长足够的耐心与智慧,在这个过程中,父母也在完成自我的二次成长——从生活管理者蜕变为人生导师,这或许就是生命最动人的相互成全。