当7岁的朵朵把打碎的瓷碗残片悄悄藏进沙发缝时,当13岁的小杰在成绩单上模仿家长签名时,无数父母的内心都在经历一场无声的地震,这些看似简单的谎言背后,往往潜藏着复杂的心理密码,儿童心理学研究表明,95%的儿童在成长过程中都会出现不同程度的谎言行为,这个数据揭开了教育中一个被忽视的真相:说谎并非道德沦丧的象征,而是儿童认知发展的必经之路。

解构谎言的认知密码

瑞士心理学家皮亚杰的经典实验揭示,3岁儿童面对"谁偷吃了糖果"的提问时,会不假思索地指向玩偶,这不是道德问题,而是前运算阶段儿童尚未形成完整的逻辑思维,神经科学研究显示,7岁以下儿童的前额叶皮层发育仅完成60%,这个负责理性判断的脑区要到25岁才完全成熟,这意味着幼儿的"谎言"更多是想象力的延伸,而非蓄意欺骗。

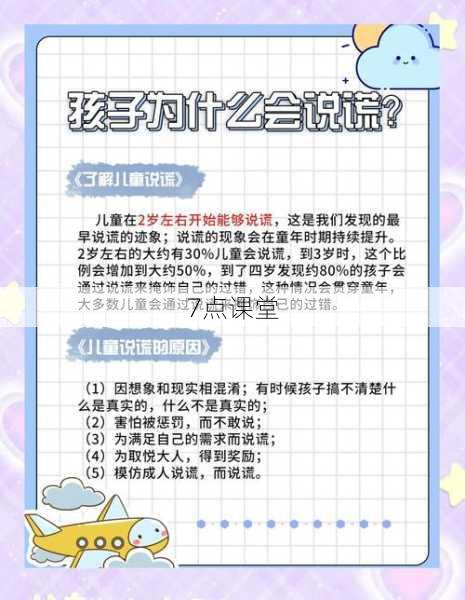

在认知发展的阶梯上,4岁儿童开始区分真实与虚幻,但执行控制能力薄弱,面对诱惑时容易"口是心非",美国加州大学实验显示,当把玩具藏在背后时,5岁组儿童有80%会忍不住偷看并谎称没看,而7岁组这个比例降至35%,这种变化印证了认知成熟与谎言频率的负相关关系。

英国心理学家维多利亚·塔尔瓦通过"偷看游戏"发现,2岁幼儿的"谎言"成功率仅为30%,4岁达到80%,这种戏剧性增长恰是心智理论发展的里程碑,当儿童开始理解"我知道而你不知道"时,说谎能力随之提升,这是社交智慧萌芽的标志。

谎言背后的情感暗流

恐惧如同无形的推手,将孩子推向谎言的庇护所,当8岁的小雨否认弄脏沙发时,颤抖的指尖泄露的不仅是墨渍,更是对母亲怒火的恐惧,心理学研究显示,在高压教育环境下,儿童说谎频率是民主型家庭的3.2倍,每个谎言背后,都站着一个瑟瑟发抖的灵魂。

寻求关注的需求往往披着谎言的外衣,10岁男孩反复虚构"学校恶作剧",实则是渴望父亲放下手机的眼神交流,发展心理学指出,这类"英雄式谎言"常见于情感忽视儿童,他们用夸张叙事填补内心的空洞。

当自尊心遭遇现实落差,谎言便成为保护罩,14岁少女修改考试成绩单的行为,本质上是自我价值感的挣扎,青春期大脑的边缘系统异常活跃,使得青少年对负面评价的敏感度是成人的3倍,这种神经机制放大了他们的防御本能。

智慧应对的五个阶梯

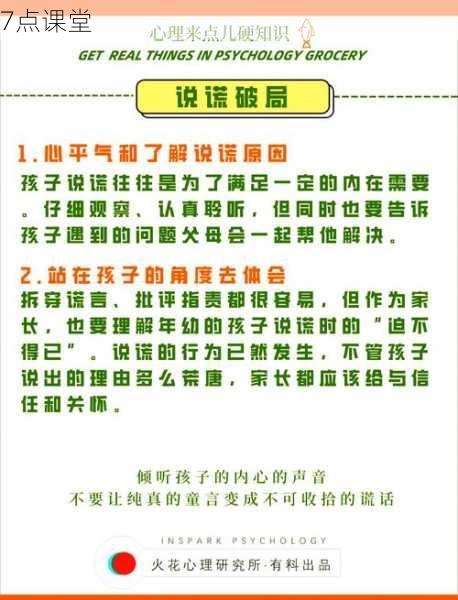

建立"安全港"式的沟通场景至关重要,芝加哥亲子研究中心建议采用"三明治沟通法":以共情开场("我知道这很难开口"),中间探讨事实,最后强化信任("谢谢你告诉我真相"),这种结构能将防御性对话转化为建设性交流。

在拆解具体谎言时,要像考古学家般细致,面对打碎花瓶却沉默的孩子,可以说:"我注意到花瓶位置变了,能和我分享发生了什么吗?"这种观察式提问比直接质问更能卸下心防,对于青春期的谎言,可以采用"第三空间对话法",在散步或驾车等非正式场景中展开交流。

后果教育需要创新手法,加拿大教师协会推广的"复原式正义"值得借鉴:让孩子参与设计补偿方案,如用零花钱分期赔偿损坏物品,既培养责任感又避免羞辱,对于作业抄袭,可以要求重做并附加反思报告,将错误转化为学习机会。

防患未然的信任工程

家庭透明度建设是信任的基石,每周举行"真心话下午茶",家长带头分享本周的失误与领悟,这种仪式化交流能消除"完美期待",让孩子明白犯错是成长的勋章而非耻辱。

情商培养需要场景化训练,通过角色扮演游戏,让孩子体验说谎引发的连锁反应,设计"信任积分"系统,如实报告失误可获得额外游戏时间,用正向激励强化诚实行为。

家长自身要成为诚实的活教材,当不小心打破承诺时,郑重向孩子道歉并说明补救措施,这种示范效应胜过千言万语,研究表明,善于道歉的家长培养的孩子说谎概率降低47%。

特殊情境的破局之道

针对病理性谎言,需要专业介入,如果孩子持续编造离奇故事且坚信不疑,或伴随偷窃等行为,应及时寻求儿童心理医生帮助,注意区分创造性谎言与病态幻想,前者通常具有娱乐性质且能被现实检验。

网络时代的谎言呈现新形态,面对美颜过度的自拍或虚拟游戏中的夸大身份,可以采用"数字素养四步法":共同分析滤镜效果,讨论网络与现实的身份差异,设计健康的网络形象,建立电子产品使用契约。

当谎言涉及道德底线时,必须把握教育的分寸,采用"责任阶梯"疗法:初级错误用提醒,重复错误用书面反省,严重错误用社会服务实践,始终将行为与人格分离,强调"我不认可这个行为,但我永远爱你"。

站在教育的十字路口,每个谎言都是通往孩子内心的密道,与其执著于真相的审判,不如将其视为成长的请柬,当9岁的阳阳终于坦白藏在床底的破损球拍时,母亲眼角的泪光不是失望,而是喜悦——这道裂痕终将成为亲子关系最坚固的焊点,我们教育的不是完美无瑕的玉器,而是会在错误中绽放光芒的生命。