在某个普通周末的早晨,42岁的林女士推开儿子的房门,看到16岁的小宇仍在蒙头大睡,书桌上摊着未完成的作业,墙角的篮球积满灰尘,这个曾经活力四射的少年,如今用"卷不动就躺平"作为口头禅,这样的场景正在无数家庭重复上演,根据中国青少年研究中心2023年的调查数据显示,约有38.6%的青少年存在不同程度的"目标模糊化"与"行为消极化"倾向,当传统教育理念遭遇新时代的价值碰撞,父母们站在十字路口,既焦虑于孩子的未来,又困惑于教育的无力感。

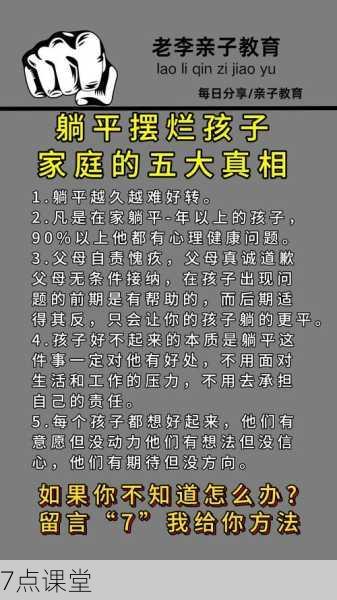

解构"躺平":超越表象的行为解码

在成人视角里,"躺平"常被简单归因为懒惰或叛逆,实则隐藏着复杂的心理机制,神经科学研究表明,长期处于高压环境的青少年,其前额叶皮层(负责决策与规划)与边缘系统(情绪中枢)的神经连接会出现异常,当目标达成带来的多巴胺奖励机制失效,青少年会本能地启动心理保护机制——用不作为来避免失败带来的痛苦。

在某重点中学的心理咨询室,高二学生小雯的案例颇具代表性:长期保持年级前十的她,在连续两次考试失利后开始拒绝复习。"反正努力也考不上清北,不如省点力气"这句话背后,是完美主义倾向遭遇现实落差后的自我价值崩塌,心理学中的自我决定理论指出,当个体的自主感、胜任感、归属感同时缺失时,就会产生严重的动机衰竭。

社会环境的重构加剧了这种困境,信息爆炸时代,青少年每天接收的信息量是父辈同年龄段的300倍,但深度思考的时间锐减,短视频创造的即时快感与学业成就的延迟满足形成强烈对冲,当"五分钟看完一部电影"成为常态,持续投入长期目标的耐心自然衰减,更值得注意的是,这代青少年是真正意义上的"平视一代",他们通过网络早熟地洞察到成人世界的生存压力,过早产生了"努力未必改变命运"的认知预判。

关系重塑:从权力博弈到情感联结

传统家庭教育中的"直升机式"管教正在失效,北京师范大学家庭教育研究中心追踪调查显示,采用"紧盯战术"的家庭中,子女出现学习倦怠的比例反而高出23%,当父母将焦虑具象化为每分钟的日程管控,本质上是在进行一场注定失败的控制权争夺,16岁的子豪在日记里写道:"他们像监工一样数着我的每一道错题,却从来不在意我为什么害怕考试。"

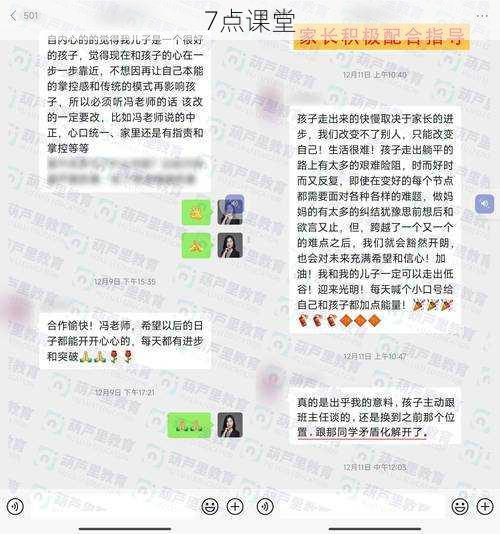

建立情感联结需要回归最基本的沟通艺术,华东师范大学研发的"三层对话法"在实践中成效显著:第一层处理具体事件("这次数学考试没考好"),第二层探索情绪体验("当时看到分数是什么感受"),第三层触及价值认知("你觉得分数对你意味着什么"),这种剥洋葱式的对话,帮助杭州的许先生理解了女儿"突然厌学"的真实原因——恐惧让父母失望。

家庭需要构建"安全失败"的容错空间,在深圳某创新学校,教师们会建议家长设立"成长银行":孩子每个有价值的尝试(哪怕是失败的项目)都能兑换"成长币",积累到一定数额可换取家庭会议的话语权,这种机制巧妙地将外部激励转化为内在动机,某初三学生用三个月"失败尝试"积累的成长币,成功说服父母支持他创办校园环保社团。

动力重构:点燃内在火焰的五个维度

目标系统的重建需要"脚手架理论"的支撑,就像教孩子骑自行车,父母应先扶车后放手,对于沉迷游戏的小杰,心理老师建议其父王先生采用"目标嫁接法":将游戏中的任务系统迁移到现实,设计"英语单词boss战""数学公式通关秘籍",三个月后小杰的英语成绩提升了30分,关键是要找到虚拟成就与现实目标的连接点。

创造"心流体验"是维持动力的关键,脑科学研究证实,当任务难度与个人能力匹配度达115%时,最容易产生沉浸式体验,苏州的李女士为喜欢画漫画却讨厌写作文的儿子设计"图像日志",允许他用分镜图代替周记,半年后男孩不仅获得漫画比赛奖项,作文也因独特的视觉化表达屡受好评,这种创造性的转化保留了兴趣火种。

社会支持系统的构建不可或缺,广州某中学成立的"家长成长联盟"开创性地引入"青少年导师制",邀请大学生、年轻创业者担任"人生合伙人",15岁的晓琳在生物医药公司研究员吴老师的指导下,将课本知识转化为抗癌药物研究课题,这种真实世界的连接让学习动机发生质的转变。

家长进化论:超越焦虑的自我成长

教育焦虑本质上是时代转型的投射,当70后父母用"千军万马过独木桥"的经验来指导互联网原住民,必然产生认知代差,参加家长工作坊的张先生感慨:"我们总担心孩子输在起跑线,却没意识到比赛规则早已改变。"放下"完整人生剧本"的执念,才能看见孩子真正的生命剧本。

父母的认知升级需要持续的学习投入,上海家庭教育指导中心开发的"成长型家长评估体系",从情绪管理、元认知、成长思维等六个维度进行测评,参加培训的家长发现,当自己停止用"别人家的孩子"作比较时,孩子眼里的光竟慢慢回来了。

共同成长才是教育的终极答案,南京的工程师陈先生与儿子约定"双向成长计划":儿子攻克物理难题,父亲学习Python编程,六个月的相互监督中,父子俩不仅双双达成目标,更重建了断裂多年的情感纽带,这种平等互惠的成长模式,打破了传统教育的单向输出困境。

站在教育变革的潮头回望,我们会发现:每个"躺平"的孩子都在用自己的方式发出求救信号,他们不是缺少向上的力量,而是迷失了攀登的理由,当父母学会把焦虑转化为智慧,将控制转化为陪伴,那些暂时蜷缩的身影终会找到属于自己的站立方式,教育的真谛,从来不是塑造完美的作品,而是守护一个个独特的灵魂,在属于自己的时区里,生长出直面人生的勇气,正如德国教育学家斯普朗格所言:"教育的最终目的不是传授已有的东西,而是要把人的创造力量诱导出来,将生命感、价值感唤醒。"在这场生命与生命的对话中,父母与孩子终将在相互照亮中,见证彼此破茧成蝶的奇迹。