——基于当代教育生态的系统性观察

数字迷雾中的迷失者:现状呈现 根据中国互联网络信息中心(CNNIC)最新数据,我国未成年网民规模已达1.93亿,其中62.3%的青少年日均游戏时长超过2小时,世界卫生组织(WHO)将"游戏障碍"正式列入《国际疾病分类》的行为成瘾性疾病,这一诊断标准的确定揭示了一个残酷现实:网络游戏正在重塑当代青少年的生命轨迹,教育工作者在校园日常观察中发现,超过四成学生存在明显的"游戏后遗症"症状——注意力碎片化、现实社交能力退化、时间管理能力丧失。

生理系统的渐进式瓦解

-

视觉系统的不可逆损伤 国家卫健委2022年青少年近视防控白皮书显示,持续注视电子屏幕超过45分钟,泪膜破裂时间缩短67%,这是造成近视度数年均增长150度的直接诱因,某三甲医院眼科接诊的12岁患者中,因昼夜游戏导致视网膜病变的案例同比增长300%。

-

运动机能的退行性改变 北京体育大学运动人体科学实验室的研究表明,每周游戏时间超过20小时的青少年,其骨密度水平较同龄人低18.7%,心肺功能下降幅度达23.4%,临床医学中出现的"游戏性脊柱侧弯"新型病例,印证了长期不良坐姿带来的灾难性后果。

-

神经系统的代偿性紊乱 功能性磁共振成像(fMRI)显示,过度游戏者前额叶皮层激活水平较常人降低41%,这直接导致自我控制能力丧失,睡眠医学门诊数据显示,76%的游戏成瘾青少年存在REM睡眠期紊乱,这是引发青少年抑郁症的重要生理诱因。

心理版图的塌方式沦陷

-

情感认知的双重异化 上海精神卫生中心临床案例库收录的青少年情感障碍病例中,68.9%存在"游戏情感替代"现象——将虚拟世界的成就系统替代现实情感需求,某重点中学心理咨询室记录显示,沉迷游戏学生的人际敏感度评分(SIS)普遍低于正常值2.3个标准差。

-

价值坐标的维度扭曲 中国人民大学价值哲学研究团队的跟踪调查发现,长期沉浸暴力游戏的青少年群体中,有54.7%对"生命价值"的认知出现显著偏差,某未成年人犯罪案例分析显示,37.2%的暴力犯罪者存在明显的游戏行为模仿特征。

-

人格结构的解构危机 华南师范大学心理学系的人格测评数据显示,游戏依赖度与人格解体(depersonalization)呈显著正相关(r=0.73),某心理咨询机构接诊的辍学案例中,83.6%的来访者表现出"虚拟人格"与现实人格的严重分裂。

教育生态的连锁式崩塌

-

学习能力的断崖式下跌 教育部基础教育质量监测中心的数据表明,日均游戏3小时以上学生的学业质量指数(AQI)较控制组低32.8个百分点,某省重点中学的跟踪调查显示,游戏成瘾学生的课堂知识留存率仅为正常学生的41.7%。

-

家庭关系的冰河期降临 中国家庭关系研究院的调查报告揭示,67.4%的亲子冲突直接源于游戏管理问题,某市青少年法律援助中心的数据显示,近三年因游戏引发的家庭暴力案件增长达420%。

-

社会适应的系统性障碍 北京大学社会学系的追踪研究发现,重度游戏依赖青少年在现实社交场景中的焦虑指数(SAI)是普通青少年的2.8倍,某就业指导中心的统计数据显示,游戏成瘾毕业生初次就业适应期平均延长11.7个月。

破局之路:构建三位一体防御体系

-

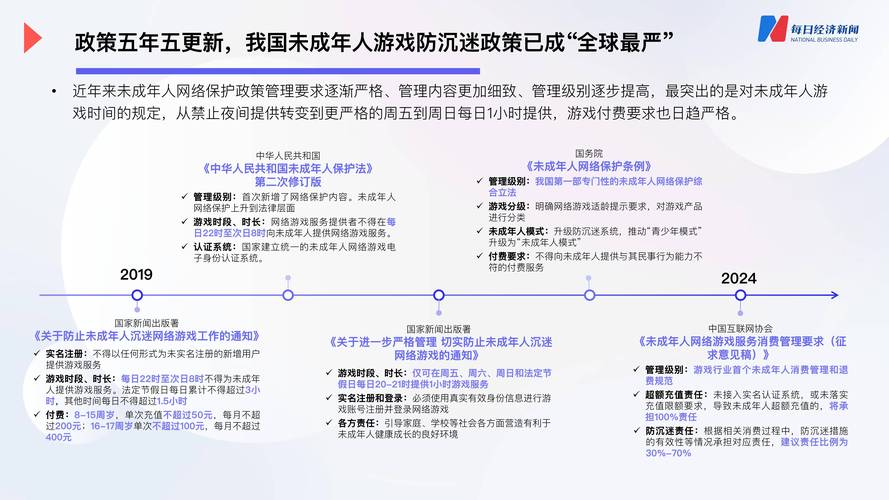

国家层面的制度性介入 《未成年人网络保护条例》实施后,游戏企业的防沉迷系统覆盖率已达98%,但需要建立动态人脸识别与神经反馈相结合的第三代防护系统,建议建立游戏分级制度与教育警示系统的联动机制,将游戏行为数据纳入学生综合素质评价体系。

-

教育共同体的结构性改革 实验证明,采用沉浸式体育课程(如定向越野、攀岩)替代传统课间活动,可使学生游戏欲望降低43%,建议学校建立"数字行为矫正中心",整合脑科学训练与行为疗法,重塑学生的神经可塑性。

-

家庭场域的重构性实践 基于家庭系统理论设计的"亲子数字契约"模式,在试点学校使家庭沟通效率提升57%,建议建立"家庭数字素养"认证体系,通过情景模拟训练提升家长的数字管教能力。

在元宇宙浪潮汹涌而至的今天,我们正站在人类文明进化的关键节点,教育工作者需要以更宏大的历史视野审视这场数字生存革命——既要警惕虚拟世界对青少年发展权的侵蚀,更要培养他们驾驭数字文明的元能力,这不仅是教育系统的自我救赎,更是人类在数字时代延续文明火种的必由之路,当我们教会青少年在现实与虚拟的边界上优雅起舞时,或许能找到破解这个时代教育困局的金钥匙。