当孩子遭遇校园欺凌时,家长的反应往往决定着事件发展的方向,根据北京师范大学教育学部2022年的调查报告显示,我国中小学生中62.8%曾遭受过不同形式的校园欺凌,但只有23.6%的家长掌握了正确的应对方法,这个数据揭示了一个严峻现实:多数家长在面对此类事件时,往往陷入情绪化反应或无效应对的误区。

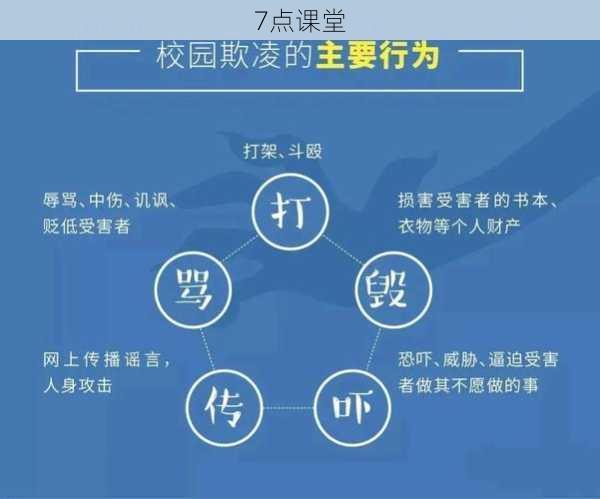

识别欺凌的"冰山模型" 校园欺凌行为具有典型的"冰山效应",我们看到的肢体冲突或语言侮辱,只是整个事件体系的10%,家长需要建立系统性观察框架:

- 生理信号:反复出现的头痛、腹痛等躯体化症状

- 行为异常:刻意绕远路上学、突然拒绝参加集体活动

- 物品异常:频繁丢失文具、衣物出现不明破损

- 数字痕迹:社交账号突然清空历史记录、拒绝使用电子设备

案例显示,某初中女生在遭遇社交排斥的半年间,先后出现7次"遗失"校服外套的情况,家长直到发现孩子用剪刀自毁衣物才意识到问题的严重性,这种"被动自我防御"正是长期欺凌导致的典型行为反应。

建立"情感避风港"的沟通法则 与受欺凌儿童的对话需要遵循创伤知情原则:

- 时空选择:避免放学后立即追问,选择睡前放松时段

- 肢体语言:保持视线低于孩子,采用45度角的非对抗坐姿

- 提问技巧:用"今天有什么事情让你觉得不舒服吗"替代直接询问

- 情绪镜像:"听起来这件事真的让你很难过"的共情表述

心理学中的"吊桥效应"表明,在安全环境下的适度情绪唤醒能促进倾诉,家长可以借助共同烘焙、拼装模型等需要协作的活动,创造自然沟通场景。

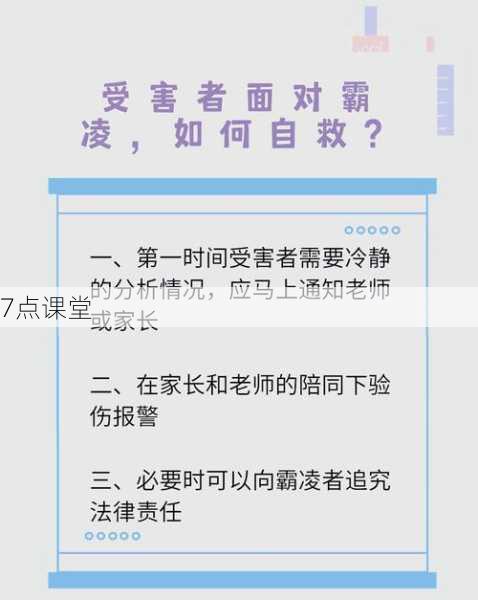

介入干预的"黄金72小时" 发现欺凌事件后的三天是建立保护机制的关键期:

证据固化阶段(0-24小时)

- 拍摄身体伤痕时保留参照物比例尺

- 电子证据需用可信时间戳工具保存

- 制作包含目击者、时间地点的详细事件轴

系统联动阶段(24-48小时)

- 向班主任提交书面情况说明而非口头沟通

- 要求启动校园安全预案而非简单调解

- 明确要求建立三方(校方、施暴方、受害方)会谈机制

心理重建阶段(48-72小时)

- 引入专业心理咨询而非单纯安抚

- 制定短期安全计划(如错峰作息)

- 建立支持者联盟(可信赖的教师或同学)

超越个案的系统性防护 有效的欺凌应对需要构建多层防御体系:

-

个体层面:通过巴西柔术等非对抗性运动提升躯体自信,研究显示经过12周训练可使受欺凌儿童的自我效能感提升47%。

-

家庭层面:建立"家庭安全委员会",每周举行20分钟的家庭会议,使用"红黄绿"三色情绪卡进行交流。

-

学校层面:推动建立反欺凌委员会,要求公示处理流程和时间节点,参考挪威的"零容忍"政策,明确二次欺凌的自动升级机制。

-

法律层面:熟练掌握《未成年人保护法》第39条及《治安管理处罚法》第42条的具体适用情形,必要时启动司法程序。

预防复发的"免疫系统"构建

- 社交雷达训练:通过角色扮演游戏提升对操控性语言的识别能力

- 数字素养培养:教授使用区块链存证技术保存网络欺凌证据

- 支持网络建设:协助孩子建立跨班级的友谊联盟

- 压力接种疗法:在安全环境下模拟轻度冲突场景

值得关注的是,哈佛大学教育学院2023年的追踪研究表明,经历恰当处理的欺凌事件后,79%的儿童会发展出更强的共情能力和领导力特质,这提示家长:危机处理的目标不应止于终止伤害,更要着眼创伤后的成长转化。

面对校园欺凌,家长需要从"本能保护者"进化为"战略指导者",这个过程要求我们克服代际创伤的投射(如"为什么偏偏是你"的责难),建立基于脑科学的应对策略,每个恰当处理的欺凌事件,都是在为整个校园生态接种"心理疫苗",当我们用系统思维替代碎片化应对,用专业方案取代情绪化反应,孩子收获的不仅是当下的安全,更是应对未来挑战的心理资本。