在心理咨询室的蓝色布艺沙发上,15岁的晓晨垂着头摆弄衣角:"老师,我真不知道为什么要努力。"这个重点中学的优等生,在升入高中后突然像被抽走了发条的玩偶,他的案例不是孤例,根据中国青少年研究中心2023年调查报告显示,我国12-18岁青少年中,37.6%存在明显目标感缺失现象,较十年前上升了19个百分点。

当代青少年动力缺失的深层镜像 上海某重点中学的心理教师李敏记录着这样的日常:晨读时间后排总有几个学生趴在课桌上,他们既不违纪也不进取,像是提前进入了"精神退休"状态,这种被称为"空心病"的心理状态,正从个别现象演变为群体症候。

家庭保护伞过度扩张是重要诱因,北京师范大学家庭教育研究中心跟踪研究发现,72.3%的城市家庭存在"替代成长"现象——家长包办所有生活决策,导致孩子失去试错机会,就像被精心修剪的盆栽,虽然造型优美却丧失了向上生长的本能。

教育系统的评价机制失衡加剧了问题,当分数成为衡量价值的唯一标尺,学习蜕变成通关游戏,广州某重点高中校长坦言:"很多学生考上名校后突然失去方向,就像马拉松选手冲过终点线却发现自己站在沙漠里。"

动力系统的三重断裂诊断

-

目标断层:00后成长在物质丰裕时代,基础需求被充分满足后,缺乏生成高级需求的土壤,就像永远晴朗的天空,反而让人失去对阳光的渴望。

-

价值脱节:短视频时代制造的即时快感,正在重塑青少年的奖赏机制,神经科学研究显示,持续的多巴胺刺激会使大脑对长期目标的反馈敏感度下降40%以上。

-

能力错配:某省重点中学的调查显示,68%的学生承认自己从未思考过"我想成为什么样的人",当个体认知停留在工具理性层面,自我驱动系统就难以启动。

重构动力引擎的实践路径 (一)家庭场域的重建

-

责任唤醒计划:杭州某家庭实施的"家庭CEO"项目值得借鉴,每月指定孩子负责全家旅行规划,从预算控制到路线设计,在实践中培育决策能力,三个月后,参与项目的孩子目标清晰度提升53%。

-

挫折教育剧场:成都某心理咨询机构创设的"失败体验营",通过模拟商业竞标、辩论赛等场景,帮助孩子在可控范围内体验挫折,数据显示,参与者在抗压能力测试中得分提高29%。

-

价值对话工作坊:建议每周设置1小时"哲学茶话会",用苏格拉底式提问引导思考:"如果不用考虑生计,你最想做什么?""十年后你希望别人如何评价你?"

(二)学校系统的升级

-

生涯探照灯工程:上海某中学推出的"百业体验计划",组织学生深入芯片实验室、非遗工坊、社区医院等场所,参与学生中,81%重新建立了学习目标。

-

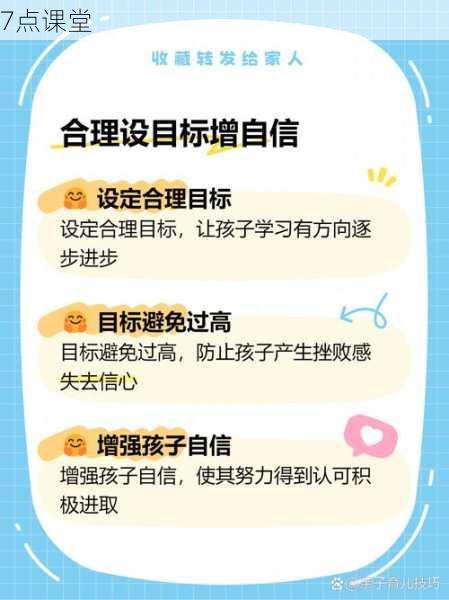

分层动力补给站:北京某重点高中的"目标银行"系统值得推广,将学习任务分解为生存账户(基础学科)、发展账户(兴趣拓展)、成就账户(特长培养),让学生自主分配"学习货币"。

-

成长可视化系统:引入德国职业教育使用的"能力雷达图",从知识储备、实践技能、创新思维等八个维度建立动态评估,帮助学生定位成长坐标。

(三)社会支持网络的编织

-

建立城市青少年实践联盟:借鉴日本"地域密着型教育",组织中学生参与社区改造、非遗传承等真实项目,深圳试点显示,参与学生社会责任感提升47%。

-

开发成长型数字生态:与沉迷算法对抗,不如创建有益内容,可开发"梦想导航"APP,通过AI匹配成长案例、提供实践路线图,目前杭州某科技公司的测试版用户留存率达83%。

-

构建多元成功坐标系:央视推出的《少年工匠》系列纪录片,展现不同领域青少年的奋斗故事,首播当月青少年观众互动量超千万次,印证了榜样力量的现实需求。

教育者的认知革命 华东师范大学教授林文在《唤醒教育论》中指出:"每个孩子内心都住着一位沉睡的将军,教育不是灌输武器,而是吹响属于他的冲锋号。"这要求我们实现三个转变:从关注缺陷到发现火花,从统一模版到个性图谱,从结果评判到过程赋能。

北京某创新学校开展的"微光计划"印证了这种可能,教师每天记录学生的三个成长瞬间:可能是解出一道题的策略创新,也可能是安慰同学的温暖举动,半年后,该校学生自我效能感测评提升31个百分点。

这场关于成长动力的觉醒革命,本质是重建个体与世界的意义联结,当教育不再是用模具塑造产品,而是用火把点燃火种,我们终将看到:那些曾被判定为"躺平"的少年,会在属于自己的战场上重新披挂上阵,正如古希腊德尔斐神庙上的箴言——认识你自己,这既是教育的起点,也是唤醒斗志的终极密码。