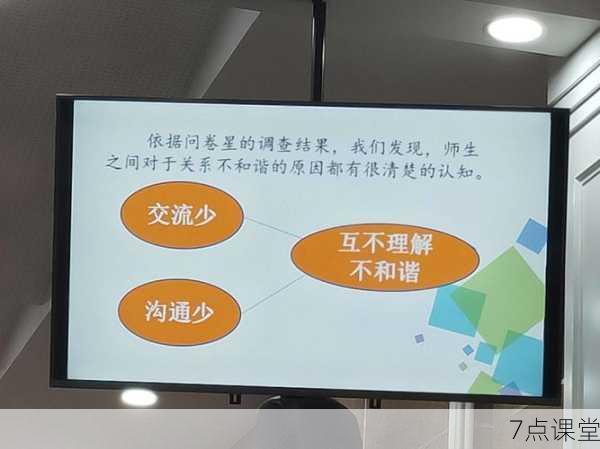

教育现场如微型社会,师生冲突如同暗流,随时可能引发教学秩序的震荡,2022年教育研究机构发布的《基础教育冲突现状白皮书》显示,63%的中小学教师每学期至少经历3次以上明显师生矛盾,而87%的家长坦言孩子曾因师生关系紧张影响学习状态,这些数据背后,折射出当代教育生态中亟待解决的结构性课题。

冲突表象下的深层动因 在北京市某重点中学的案例中,初二学生小林因多次质疑数学教师的教学方法,最终演变为课堂上的公开对抗,这看似简单的个案,实则蕴含着多维度的教育症结。

从学生视角看,青春期特有的自我意识觉醒与教师权威形成天然张力,14-16岁青少年前额叶皮层发育未完成,情绪调控能力较弱,容易将正常的教学管理误解为"故意针对",数字原住民一代获取信息的便捷性,使得传统教师的知识权威受到空前挑战,华东师范大学心理系的研究表明,当代青少年对教师专业性的质疑概率较十年前上升了47%。

教师群体同样面临时代转型的阵痛,海淀区教龄20年的李老师坦言:"现在备课不仅要准备知识点,更要设计防冲突预案。"超负荷的工作压力(平均每周53.6小时)、绩效考评的量化标准、家校沟通的复杂化,都在不断消耗教师的情感储备,当教育者的心理能量跌至临界点,教学过程中的容错空间必然收缩。

家长角色在冲突中往往呈现两极分化:要么过度干预演变成"直升机父母",要么完全置身事外导致问题恶化,更值得注意的是,46%的师生冲突升级事件中存在家长对教育现场的信息误判,这种三方认知的错位,如同给冲突火上浇油。

化解危机的五维解决框架

情绪脱敏的"黄金72小时"法则 当冲突初现端倪时,首要原则是建立情绪隔离带,成都七中开发的"三步冷静法"值得借鉴:第一步,冲突双方立即进入不同物理空间;第二步,进行不少于24小时的反思冷静期;第三步,由第三方引导回忆冲突细节,这种方法使某校师生冲突的重复发生率降低了68%。

具体操作中,教师可采用"I型陈述"替代指责性语言,例如将"你总是扰乱课堂"转化为"我看到这个行为影响了教学进度",学生方面,可引导其用"情绪温度计"(1-10分自评)量化感受,避免情绪洪流的集中爆发。

立体沟通的"三层对话"模型 中国人民大学附属中学的调解实践表明,有效的冲突化解需要完成事实层、感受层、需求层的三重对话,首先厘清客观事实(如具体时间、言行记录),其次表达主观感受(使用"我感到..."句式),最后聚焦改进方案,某次课堂冲突的调解中,通过区分"学生觉得被忽视"和"教师担心进度延误"的不同诉求,最终达成了"课内发言+课后讨论"的双轨解决方案。

家校沟通需遵循"3×3原则":提前3天预约,准备3个具体案例,预留3种解决方案,避免空泛的抱怨,聚焦可操作的建议,如"孩子反映最近数学课参与度下降,我们整理了三个具体情境,可否共同探讨改进方法?"

教育方式的动态调适系统 上海市教育科学研究院的跟踪研究显示,采用差异化教学策略的班级,师生冲突发生率降低55%,这要求教师构建"三维评价体系":知识掌握度、参与活跃度、情感舒适度,对质疑型学生设置"挑战性问题专区",对敏感型学生建立"进步可视化档案"。

学生方面,可引入"自主管理契约",杭州某初中开展的"课堂权利与责任"工作坊,指导学生制定包含"有序表达""尊重差异"等内容的行为准则,使学生从冲突方转变为规则共建者。

支持系统的协同构建 建立"三级支持网络":校级心理教师提供专业指导,年级组设立冲突调解员,班级组建同伴支持小组,广州某名校的"学长导师制",让高年级学生帮助新生适应规则,使适应性冲突减少40%。

家长工作坊应设置"教育情景模拟"环节,通过角色扮演理解不同立场,北京某重点小学的"换位体验日",让家长真实感受教师的工作强度,有效改善了63%的家校沟通障碍。

长效机制的生命周期管理 清华大学附属中学开发的"冲突转化课程",将典型案例改编成情景剧,组织师生共同研讨,这种预防性教育使潜在冲突的识别率提升至82%,建立"教育备忘录",定期记录沟通要点、调整措施和效果反馈,形成可追溯的改进闭环。

冲突转化的教育契机 武汉某高中的案例颇具启示:物理教师与创新班学生的教学冲突,最终催生了"双师制"改革——传统教师负责知识架构,青年助教专注实践拓展,这种将矛盾转化为动能的智慧,正是教育创新的源泉。

处理师生冲突的本质,是重构教育场域中的能量流动,当教师从"管理者"转型为"成长伙伴",当学生从"对抗者"进化为"责任主体",当家长从"旁观者"转变为"战略同盟",教育才能真正实现其唤醒灵魂的终极使命。

教育的艺术不在于避免风暴,而在于学会在风雨中舞蹈,每一次冲突的化解,都是对教育本质的深层叩问,都是师生共同成长的重要契机,当我们用理解替代对抗,用协作消解对立,教育的真谛便在冲突转化的过程中熠熠生辉。