凌晨三点的宿舍里,林浩的电脑屏幕依然闪烁着刺眼的光,这是他连续第三周逃课在宿舍打游戏,堆积的外卖盒散发着酸腐气味,原本清亮的眼睛布满血丝,这位某高校大二学生的情况并非个例——中国青少年网络协会最新调查显示,18-24岁群体中,重度游戏依赖者占比达13.7%,其中19岁正成为成瘾行为固化的关键转折点。

认知突破:游戏依赖不等于人生死刑

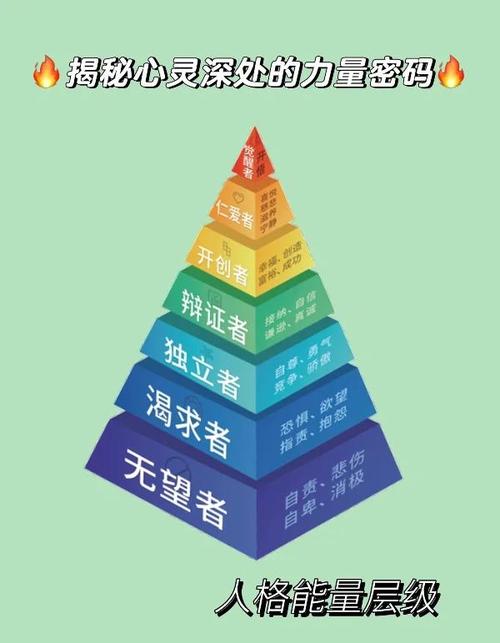

当19岁的青年深陷游戏世界,家长往往陷入两种极端:要么视若洪水猛兽强行断网,要么自暴自弃认为"孩子废了",这两种认知都存在严重误区,神经科学最新研究显示,19岁大脑前额叶皮质尚未完全成熟,这意味着决策控制能力仍在发育阶段,可塑性远超成年人。

加州大学戴维斯分校的追踪研究表明,游戏成瘾青年经过系统干预,75%能在3-12个月内恢复社会功能,关键在于要理解:游戏依赖本质是奖赏系统失衡,而非道德败坏,多巴胺分泌机制在游戏刺激下形成病态循环,如同糖尿病患者需要调节胰岛素,游戏成瘾者需要重建健康的奖赏系统。

多维诊断:警惕成瘾背后的心理暗流

某三甲医院精神科接诊的案例显示,19岁游戏依赖者普遍存在三大心理缺失:现实社交断裂(68%)、成就体验匮乏(52%)、家庭情感疏离(47%),电竞少年王宇的转变颇具启示:咨询师发现他痴迷射击游戏源于现实中父亲长期否定,游戏中的MVP称号成为替代性补偿。

专业评估需关注以下维度:

- 戒断反应:停止游戏是否出现焦虑、易怒等生理症状

- 功能损害:是否影响学习、工作等基本社会功能

- 时间失控:日均游戏时长是否超过6小时

- 情感代偿:是否将游戏作为逃避现实的主要方式

系统干预:构建四维支持网络

-

生理重塑:切断多巴胺恶性循环 • 渐进式脱瘾:采用"20-20-20"法则(每20分钟游戏后,远眺20英尺外景物20秒) • 运动替代:通过羽毛球、游泳等运动重建内啡肽分泌机制 • 昼夜节律调整:使用蓝光过滤软件,建立22:30强制锁屏机制

-

认知重构:建立现实价值锚点 • 职业模拟:推荐参与"模拟人生"职业体验工作坊 • 微成就系统:将学习目标拆解为可量化的游戏化任务 • 代际对话:组织"银发电竞"活动,促进跨世代理解

-

情感联结:修复家庭支持系统 • 非暴力沟通:训练家长使用"我信息"表达法("我感到担心,因为...") • 共同记忆重建:开展家庭卡丁车、真人CS等替代性活动 • 情感账户管理:建立正向互动积分制度

-

社会赋能:创造现实价值出口 • 技能迁移:将游戏策略能力转化为项目管理实践 • 同辈督导:组建"逆袭者联盟"互助小组 • 社会实践:参与游戏防沉迷系统优化等课题研究

成功案例:从虚拟王者到现实领袖

毕业于清华大学的张明阳曾是重度游戏依赖者,19岁那年因挂科濒临退学,通过系统干预,他将游戏中的团队管理经验转化为现实能力,带领创业团队开发的"认知训练APP"已帮助3.2万青年走出成瘾困境,这种"以毒攻毒"的转化模式正在被越来越多高校采纳。

长期护航:预防复发机制建设

建立"三环防护体系":

- 预警环:安装使用行为监测软件,设置健康阈值

- 支持环:签约成长导师,建立每月复盘制度

- 发展环:制定3年人生规划,分解阶段目标

特别提醒家长的三项禁忌: • 切忌全盘否定:"废物"标签会造成二次伤害 • 避免经济勒索:断粮断网可能引发极端行为 • 警惕虚假承诺:短期集训营难以根治深层问题

19岁的大脑犹如等待最后调试的超级计算机,短暂的系统紊乱不代表永久损坏,当游戏少年小陈在心理咨询室说出"我想看看现实世界里的BOSS长什么样"时,在场的教育者都露出了欣慰的笑容——这恰是觉醒的开始,每个沉迷者内心都住着未被唤醒的战士,我们需要做的不是斩断他的剑,而是教会他真正的战场在何方,教育的真谛,在于永远相信破茧重生的可能。

(全文共1428字)