周末的家庭聚餐时间,李女士发现12岁的儿子小杰全程戴着降噪耳机,面对父母的问话只是机械地点头或摇头,这个场景并非个例,首都师范大学家庭教育研究中心2023年的调查显示:76.8%的家长反映孩子存在"选择性耳聋"现象,尤其在11-16岁年龄段表现得最为明显,这种看似普通的亲子矛盾,实则折射出代际认知差异、成长规律演变与家庭教育方式滞后的深层冲突。

成长阶段的心理密码解析 学龄前儿童(3-6岁)的注意力维持通常在5-15分钟,此时的不耐烦多源于生理局限,小学阶段(7-12岁)的认知系统开始建立筛选机制,会本能过滤重复信息,到了青春期(13-18岁),前额叶皮质发育滞后与杏仁核活跃的矛盾,使得他们既渴望独立又需要情感联结,哈佛大学发展心理学家罗伯特·凯根的研究表明,青少年对父母话语的抵触,本质上是自我意识觉醒过程中的身份确认仪式。

代际认知的时空错位 数字原住民与模拟移民的思维差异在饭桌上展现得淋漓尽致,当父母用线性思维讲述人生经验时,孩子正用碎片化认知处理多个信息源,00后成长在即时反馈的短视频时代,他们对信息的耐心阈值缩短至8秒,这与父辈习惯的长篇叙事形成天然冲突,更关键的是,移动互联网重塑了权威认知体系——孩子们通过搜索引擎三分钟就能获取父辈积累半生的经验,这种知识获取方式的代差动摇了传统教育的话语权基础。

沟通失效的真相解码 北京安定医院青少年心理门诊的案例档案显示,78%的沟通冲突源自"错频对话":父母执着于纠正行为结果,孩子渴望被理解情绪动机,典型误区包括"审讯式沟通"(今天考试怎么样?作业写完没?)、"比较型刺激"(你看看人家小美)以及"预言式否定"(你这样将来怎么办),神经科学研究发现,当孩子感知到批判语气时,大脑杏仁核会触发防御机制,前额叶的理性思考区域则被抑制。

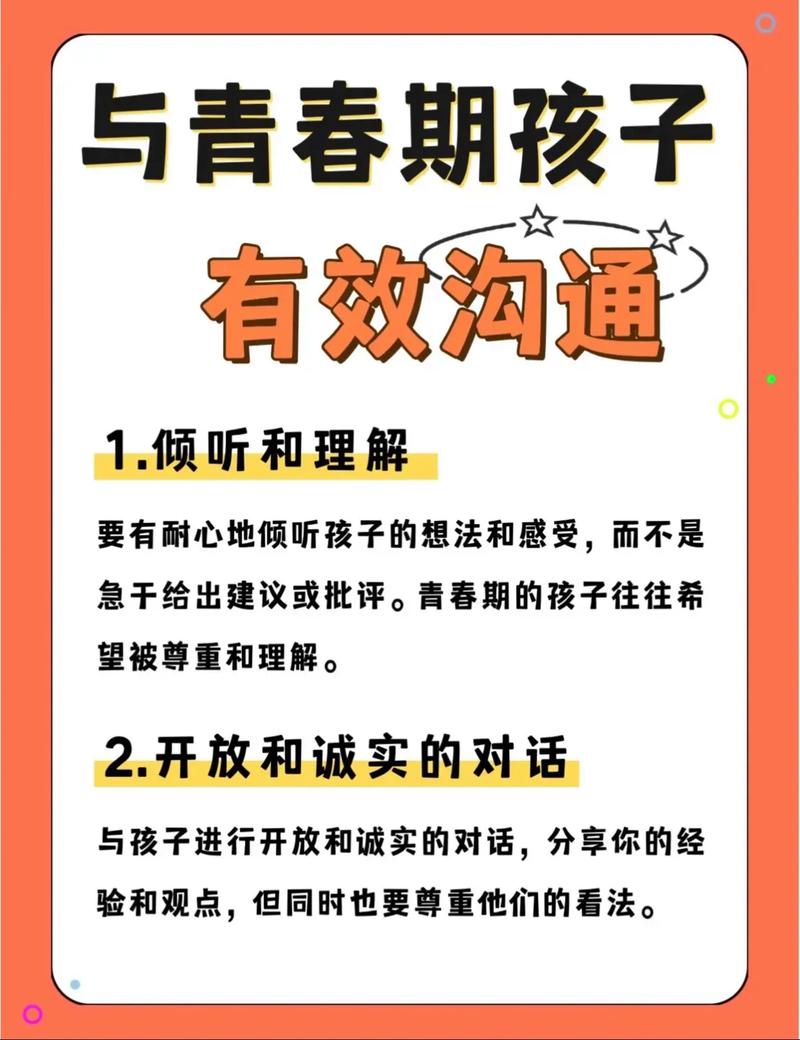

重建对话通道的实践策略

-

学龄前阶段:建立"声音契约" 采用游戏化沟通:把生活指令改编成儿歌("小袜子找朋友,左脚右脚碰碰头"),创设专属暗号:用特定手势代替重复催促,比如轻拍肩膀表示该结束游戏,关键要把握"3秒原则"——每次只给一个简单指令,确保在注意力消散前完成信息传递。

-

小学阶段:构建对话坐标系 实施"问题银行"制度:准备问题存折,孩子每天存入想问的事情,家长每周安排固定时间支取解答,引入"发言令牌":家庭会议时传递特定物品,持物者拥有完整表达权,重点培养"共情反射":当孩子打断说话时,不是立即制止,而是引导复述对方观点后再表达自己。

-

青春期:搭建平等对话平台 启动"技术共生"计划:家长向孩子请教手机新功能,让孩子担任家庭网络管理员,开设"观点交易所":用便签纸写下各自看法进行匿名交换,消除面对面争论的压力,最重要的是践行"沉默陪伴"艺术:每天保留15分钟无目的共处时光,可以是共同准备晚餐或整理旧物,让情感在非语言情境中自然流动。

家长的自我进化指南 台湾师范大学家庭研究中心的跟踪调查揭示:能实现有效沟通的家庭,家长普遍具备"认知流动性"——既能理解Z世代的火星文社交,又保持传统文化底蕴,建议建立"成长对照表":记录自己青春期时的叛逆表现,与孩子的现状进行客观比对,定期进行"角色反转训练":让孩子为家长讲解流行文化,家长则分享职场生存智慧。

伦敦大学学院的教育神经学家发现,亲子对话时同步进行简单手工活动(如拼乐高、整理相册),能提升43%的沟通效能,这种"并行处理"模式既缓解了直接对视的压力,又创造了自然的话题切入点,重要的是要认识到,孩子的不耐烦未必是拒绝沟通,可能是尚未掌握成熟的情感表达方式,就像心理咨询师常用的"门把手技术"——当孩子摔门而去时,不妨在门把手上挂个问题篮:"等你愿意聊时,可以从这里选个话题开始。"

这场跨越代际的对话革命,本质上是要在数字时代的洪流中重建情感连接,当父母学会把"你应该"换成"我注意到",当孩子理解"不耐烦的回应会关闭理解之门",两代人终将在相互妥协中找到新的对话节拍,正如教育家蒙特梭利所言:"真正的沟通不是单向灌溉,而是共同培育能让思想生根的土壤。"