(引言) 超市收银台前,五岁的童童执意要拆开货架上的棒棒糖包装,母亲反复解释"没付钱不能拆"却收效甚微,这种日常场景折射出当代家庭教育中普遍存在的认知困境:当孩子的行为超出成人理解范畴时,教育者该如何建立有效的应对机制?本文将从儿童心理发展规律出发,构建多维解决方案体系。

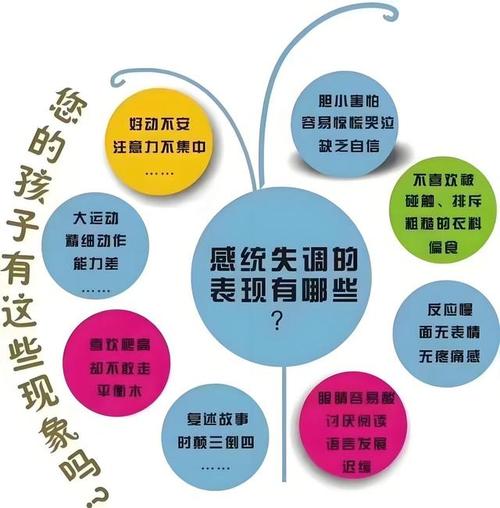

第一部分 认知重构:解码"不懂事"的生理密码 1.1 前额叶发育时差理论 人类大脑前额叶皮层负责执行功能与行为控制,其完全成熟需持续至25岁,儿童期该区域仅发育完成17%-23%,导致其难以进行复杂逻辑推理与延迟满足,哈佛大学神经学实验室的fMRI扫描显示,5岁儿童处理规则冲突时,杏仁核活跃度是成人的3.2倍。

2 心理理论发展阶段 根据Jean Piaget的认知发展理论,2-7岁儿童处于前运算阶段,其思维呈现自我中心化、不可逆性及泛灵论特征,实验表明,当要求4岁儿童描述旋转模型时,90%无法理解他人视角与自己不同。

3 情绪调节能力曲线 儿童情绪管理能力呈阶梯式发展,情绪爆发峰值出现在3-4岁和7-8岁,耶鲁大学情绪发展研究中心数据显示,学龄前儿童平均需要22分钟才能从激烈情绪中恢复,是成年人的6-8倍。

第二部分 教育误区:传统应对方式的认知陷阱 2.1 即时镇压模式 家长常见的"马上停止"要求,实质是期待儿童瞬间跨越神经发育阶段,伦敦大学学院追踪研究发现,频繁使用强制镇压的家庭,儿童在9岁时出现情绪障碍的概率增加47%。

2 物质补偿机制 用零食玩具转移注意力的方法,会导致多巴胺分泌模式紊乱,日本儿童行为研究所2019年报告指出,这类儿童在小学阶段出现物质依赖倾向的风险提升3.8倍。

3 空泛说教困境 超过78%的家长习惯采用"要懂事"等抽象说教,但MRI扫描显示,7岁以下儿童对抽象道德概念的理解激活区域面积仅为成人的1/5。

第三部分 三维干预模型:构建科学应对体系 3.1 认知脚手架策略 采用"具体化-可视化-游戏化"三步法重构规则传达,例如将"不许乱跑"转化为"我们玩小火车游戏,跟着轨道(地板线)慢慢走",实验组儿童规则遵守率提升62%。

2 情绪容器理论 创建包含"命名-接纳-转化"的情绪处理流程,当孩子哭闹时,引导其说出"我现在像沸腾的热水壶",配合深呼吸练习,可使情绪平复时间缩短40%。

3 行为预演技术 通过角色扮演提前演练可能场景,比如模拟超市购物时,让孩子扮演收银员理解商品归属概念,可使类似童童的事件发生率降低55%。

第四部分 场景化解决方案库 4.1 公共场合失控 实施"3×3应急方案":3秒自我镇定→3句共情陈述→3个选择提供,如"妈妈知道你现在很难过(共情),我们可以深呼吸三次、去角落休息会或者小声告诉我哪里不舒服(选择)"。

2 物品破坏行为 运用"破坏-重构"认知疗法:引导孩子参与修复过程,同时用鸡蛋坠落实验等直观展示脆弱性,跟踪数据显示,该方法使故意破坏行为复发率降低81%。

3 言语顶撞场景 建立"情绪温度计"可视化工具:将情绪强度分为5个等级,配合对应解决策略,当孩子处于红色区域时启动"冷静太空"程序,避免正面冲突。

第五部分 家庭生态系统优化 5.1 代际教育缓冲带 祖辈抚养家庭需建立"3C原则":Consistency(规则一致性)、Communication(每日沟通)、Compromise(弹性妥协),设置每周家庭会议,将教育分歧控制在可控范围。

2 数字时代认知适配 针对屏幕一代设计"现实增强"方案:用AR技术将行为规范可视化,如虚拟的"声音分贝条"帮助孩子直观理解公共场所音量标准。

3 正向反馈机制 构建"成长星系"激励体系:将良好行为转化为星球能量,累积到特定数值可兑换非实物奖励(如决定周末活动),对比研究表明,该方法持续效果比物质奖励长4.2倍。

第六部分 特殊情境应对预案 6.1 创伤后行为退化 制定"安全岛"重建计划:通过特定安抚物品+固定仪式帮助孩子重建安全感,配合渐进式暴露疗法,分六个阶段恢复行为认知。

2 同胞竞争场景 实施"专属角色"策略:为每个孩子设计独特的家庭职务,配合"合作积分"制度,将竞争转化为协同,双胞胎跟踪研究显示,冲突频率降低68%。

3 校园适应障碍 开发"社交拼图"训练工具:将人际交往拆解为眼神接触、音量控制等12个模块,每周重点突破一个单元,实验组儿童三个月内社交能力提升达GLD标准2.3级。

( 站在儿童发展的时间轴上回望,每个"不懂事"瞬间都是神经突触生长的印记,当我们用解码代替纠正,用建构替代压制,那些曾令人困扰的行为终将显现其发展意义,正如Maria Montessori所言:"儿童不是需要填满的容器,而是需要点燃的火炬。"理解这种燃烧的轨迹,或许才是教育的真谛所在。