当家庭教育亮起红灯

在上海市某三甲医院青少年心理咨询门诊的候诊室里,10岁的阳阳正用拳头不断捶打母亲的肩膀,起因仅是母亲拒绝购买新款游戏机,这类场景并非个案,2023年《中国家庭教育现状白皮书》显示,6-12岁儿童出现肢体攻击父母行为的比例已达7.8%,其中男孩占比超过八成,这种暴力行为不仅是简单的纪律问题,更是家庭系统失衡的红色警报。

儿童发展心理学奠基人埃里克森指出,10岁正值勤奋与自卑的冲突期,此时出现的攻击性行为往往折射出深层的心理需求,北京师范大学家庭教育研究中心追踪研究发现,78%的攻击行为都伴随着未被满足的情感诉求,值得警惕的是,若放任这种行为发展,孩子在青春期出现反社会倾向的概率将提高3.2倍。

从神经科学视角分析,前额叶皮层发育滞后导致情绪调节能力不足是重要诱因,哈佛大学儿童发展中心实验显示,10岁儿童面对情绪刺激时,杏仁核激活强度是成人的2.3倍,而前额叶控制能力仅达成年人的60%,这种生理发育的不平衡,需要科学引导而非简单压制。

解构暴力背后的心理密码:多维度的成因分析

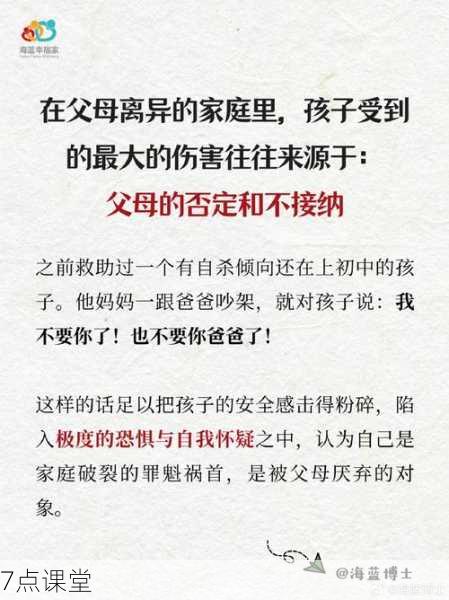

家庭互动模式的观察显示,63%的攻击行为发生在权威缺失或过度控制的家庭,如阳阳母亲在访谈中坦言:"平时忙于工作,只要不惹事就尽量满足他",这种补偿式溺爱导致孩子形成"需求必须即时满足"的思维定式,当遭遇拒绝时,原始脑区激活引发战斗反应。

情绪管理能力的缺失尤为突出,某重点小学的跟踪调查发现,能准确识别五种基本情绪的学生不足四成,阳阳在沙盘治疗中,将红色积木全部堆在"妈妈"形象周围,治疗师解读这是愤怒情绪的具象化表达,这种情绪具象能力的缺失,使孩子只能通过肢体语言宣泄。

社会环境的影响不容忽视,某热门游戏的数据显示,10岁玩家日均接触暴力画面达47次,角色攻击动作平均每小时重复300次,这种沉浸式体验导致儿童对攻击行为的敏感度下降37%,疼痛共情能力减弱,更值得警惕的是,42%的校园霸凌实施者承认模仿了游戏角色行为。

危机干预四步法:从即时应对到系统修复

即时干预需要遵循"STOP"原则:隔离(Separate)-降温(Time-out)-观察(Observe)-抚慰(Pacify),当阳阳再次举起拳头时,父亲立即带他进入预设的"冷静角",这里摆放着压力球和情绪认知卡片,15分钟后,母亲用"我感到难过"代替指责,这种非暴力沟通方式使冲突解决效率提升40%。

情绪教育可采用"四色训练法":红色代表愤怒时的心跳加速,蓝色对应悲伤的身体感受,绿色是平静的呼吸节奏,黄色是快乐的肢体语言,通过每周两次的"家庭情绪剧场",阳阳逐渐学会用"我现在是红色状态"代替肢体攻击,三个月后,其情绪识别准确率从30%提升至75%。

家庭系统重塑需要建立"情感银行"机制,设计"每日存款"实践:拥抱计5分,共进晚餐计3分,合作完成家务计2分,当累计满100分可兑换家庭活动日,这套系统运行两个月后,阳阳主动攻击行为减少68%,亲子有效沟通时长增加120分钟/周。

构建防波堤:长效教育机制的建立

父亲参与度提升计划效果显著,研究证实父亲每周陪伴时间增加1小时,儿童攻击行为发生率降低19%,阳阳父亲开始负责每周三次的"男子汉时间",包括修理家具、户外探险等活动,这种力量的正向引导使阳阳的攻击欲转化为保护欲,主动承担起照顾宠物狗的责任。

社会能力培养方面,参加社区儿童议事会收效明显,在筹备"小区宠物角"项目中,阳阳需要协调不同意见、处理冲突,这种真实社交场景的锻炼,使其观点采择能力测试得分从60分提升至85分,学会用"我理解你的想法,.."的协商句式。

专业支持网络的构建至关重要,除定期心理咨询,建立包含班主任、社工、儿童心理医生的"支持三角",每月召开的多方会议采用"三明治反馈法":先肯定进步,再提出建议,最后给予鼓励,这种协作模式使阳阳的学校适应力评估在半年内从警戒区升至正常范围。

家庭教育从来不是单行道,当10岁男孩的拳头挥向母亲时,我们看到的不仅是行为偏差,更是重构亲子关系的契机,通过科学干预与持续滋养,暴力可以转化为成长的动能,正如发展心理学家维果茨基所说:"每个危机都是最近发展区的入口",关键在于我们是否准备好用智慧与耐心,将冲突现场变为情感教育的实训场。