数字原住民时代的家庭教育挑战

清晨7点的地铁上,一位小学生熟练地刷着短视频;午餐时间的快餐店里,三个初中生头也不抬地各自玩着手游;深夜11点的书桌前,高中生偷偷将手机藏在课本下回复社交信息,这些场景正成为当代家庭教育的缩影,中国互联网络信息中心最新数据显示,我国未成年网民规模已达1.83亿,其中6-14岁儿童手机持有率高达72.3%,在这个移动智能设备深度渗透生活的时代,如何科学管理孩子的手机使用,已成为当代家庭教育无法回避的核心课题。

手机依赖对儿童发展的多维影响

神经科学研究表明,青少年大脑前额叶皮层要到25岁左右才能完全发育成熟,这使得他们面对即时反馈的手机内容时更易形成依赖,某重点小学的跟踪调查显示,每天使用手机超过3小时的学生,其注意力集中时长比合理使用者缩短40%,深度睡眠时间减少1.2小时,更值得警惕的是,过早过量接触碎片化信息会导致儿童思维结构浅表化,北京师范大学认知发展实验室的对比研究发现,高频手机使用组儿童的逻辑推理能力比对照组低18.7%。

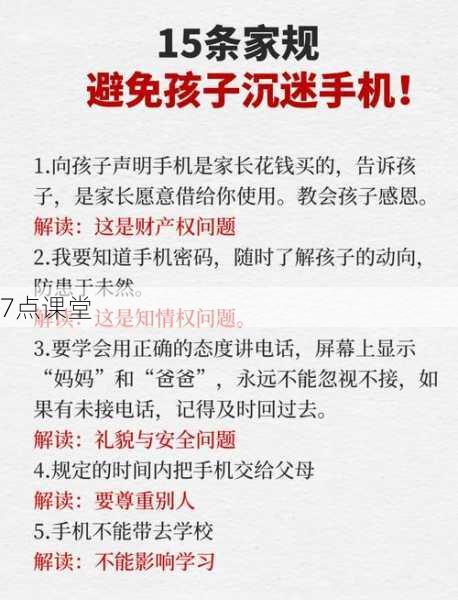

分级管理体系构建与实践路径

-

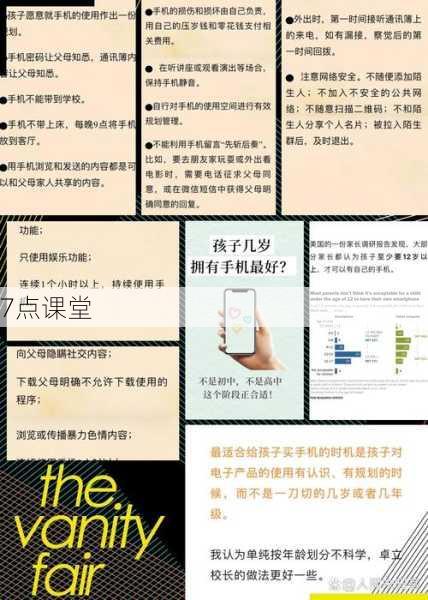

学龄前阶段(3-6岁):建议采用"零持有+场景接触"模式,完全避免个人手机持有,通过家庭公用设备进行每天不超过20分钟的早教内容接触,某省级示范幼儿园的实践案例显示,这种模式下的儿童在想象力测试中得分提高23%。

-

小学阶段(7-12岁):实施"契约化管理"策略,引入可视化时间管理工具,如沙漏计时器与智能手环联动系统,上海某实验小学的"21天手机管理计划"证明,契约化管理可使日均使用时长从2.8小时降至1.2小时,且91%的家长反馈孩子作业效率显著提升。

-

中学阶段(13-18岁):推行"自主管理能力培养计划",采用目标导向法,将手机使用与学业目标挂钩,例如达成学习目标后可兑换特定时长,这种正向激励机制在杭州某重点中学试点中,使85%的学生养成了自主管理习惯。

技术工具与人文关怀的融合应用

当前主流手机厂商的儿童模式已能实现应用分级、时段控制和远程管理,华为的"数字健康"功能可设置6个维度权限,小米的"亲情守护"支持22项自定义设置,但技术管控必须与情感沟通相结合,广州家庭教育指导中心的调研显示,单纯依赖技术管控的家庭,孩子出现逆反心理的概率是沟通管理家庭的3.2倍。

建议家长每周设置"数字家庭日",通过亲子共同制作手机使用公约、复盘本周使用情况等方式建立信任,台湾学者提出的"3C沟通法"(Concern关心、Consequence后果、Cooperation合作)在多地实践中取得良好效果,冲突发生率降低67%。

学校教育与家庭管理的协同机制

深圳市南山区推行的"家校数字契约"模式值得借鉴,学校通过物联网设备记录学生在校电子设备使用数据,与家庭端数据形成完整画像,北京某国际学校开发的"数字素养课程体系",将手机管理纳入校本课程,通过模拟实践、角色扮演等方式提升学生自我管理能力,使不当使用投诉量下降82%。

特殊场景的应对策略

针对游戏沉迷问题,建议采用"兴趣转移法",成都某家长成功通过组建家庭机器人编程小组,使孩子日均游戏时间从4小时降至0.5小时,面对社交软件依赖,可引导孩子参与线下兴趣社团,南京青少年宫的数据显示,参加社团活动的学生社交软件使用频率降低41%。

家长自我提升的必修课

父母自身要成为数字素养的示范者,中国家庭教育学会的调查表明,家长日均手机使用时长每减少1小时,孩子不当使用概率下降19%,建议设置家庭"无手机时段",如晚餐后1小时的全家阅读时间,定期参加家庭教育讲座,掌握最新的数字育儿理念,比单纯控制设备更有效。

在这个万物互联的时代,完全隔绝数字设备已不现实,智慧的管控之道在于培养孩子的数字素养与自控能力,正如德国教育学家本纳所言:"教育的真谛不是筑起高墙,而是教会穿越迷雾的智慧。"当家庭、学校、社会形成教育合力,我们定能帮助孩子在数字浪潮中把握方向,让科技真正成为成长的助力而非枷锁。