当发现23岁的成年子女偷取父母钱财时,这个令人震惊的事实往往成为家庭教育的试金石,这个事件不仅是简单的经济纠纷,更折射出亲子关系、家庭教育、人格培养等多维度问题,作为从事家庭教育研究二十余年的工作者,我接触过百余例类似案例,发现这类行为的背后都存在着值得深思的家庭教育逻辑。

行为背后的心理图景 案例中的小明(化名)在留学归国后多次偷取家中保险柜现金,累计达20余万元,通过心理评估发现,其行为动机远超出表面呈现的"缺钱花"的认知,深层心理机制显示:长期被物质补偿替代情感陪伴的成长经历,使其将金钱获取等同于情感满足;父母包办式教育模式导致其未建立正确的价值判断体系;成年后仍延续"家庭资源共有"的认知偏差。

这种现象在心理学上被称为"依赖性侵占",其核心特征表现为:

- 对家庭经济资源的归属认知模糊

- 独立人格形成的迟滞

- 物质补偿与情感需求的错位联结

- 道德判断标准的双重性(对家人/对外人)

家庭教育的历史负债 追溯这类青年的成长轨迹,往往能发现几个典型的教育误区:

-

物质补偿型养育:父母用金钱替代陪伴,导致子女形成"钱=爱"的扭曲认知,某研究显示,在60例类似案例中,82%的家庭存在长期物质过度满足现象。

-

责任教育缺失:未建立清晰的物权观念,青少年时期随意支取家庭财物未受规范,某高校调查发现,23%的大学生认为使用父母存款无需告知。

-

成年过渡失败:18岁后的"心理断乳期"未完成,仍延续儿童期行为模式,数据显示,我国18-25岁青年中,34%仍在经济上完全依赖父母。

-

沟通机制畸形:家庭对话长期停留在生活起居层面,缺乏价值观层面的深度交流,某家庭教育机构统计,72%的家庭冲突源于长期累积的沟通障碍。

危机处理的三个维度 当发现成年子女偷钱行为时,建议家长采取"三维修复法":

(一)即时应对策略

- 情绪管理:保持12-24小时冷静期,避免在情绪顶点对峙 案例:张女士发现儿子转账记录后,选择先记录证据,待情绪平复后召开家庭会议

- 证据保全:详细记录资金流向,建立事实基础

- 第三方介入:邀请家族长辈或专业咨询师参与初次谈话

(二)中期修复方案

重建沟通渠道

- 采用"三明治沟通法":肯定积极面→指出问题→表达期待

- 设置每周固定家庭对话时间(建议90-120分钟)

经济关系重构

- 签订书面协议明确借贷规则

- 引入第三方资金监管(如家族信托)

- 设置渐进式经济独立计划(6-12个月过渡期)

责任培养机制

- 共同制定还款计划(含非货币补偿方式)

- 参与家庭重大事务决策

- 承担指定家庭公共事务

(三)长期教育矫正

价值观重塑

- 共同研读《民法典》物权篇

- 参与公益理财课程

- 建立家庭财务透明机制

社会能力培养

- 职业规划指导(3-6个月短期目标)

- 基础生活技能特训(烹饪、维修等)

- 社交能力重建(加入兴趣社团)

心理建设

- 定期家庭心理咨询(建议持续6-12个月)

- 建立成就记录簿(记录正向改变)

- 设置阶段性的和解仪式

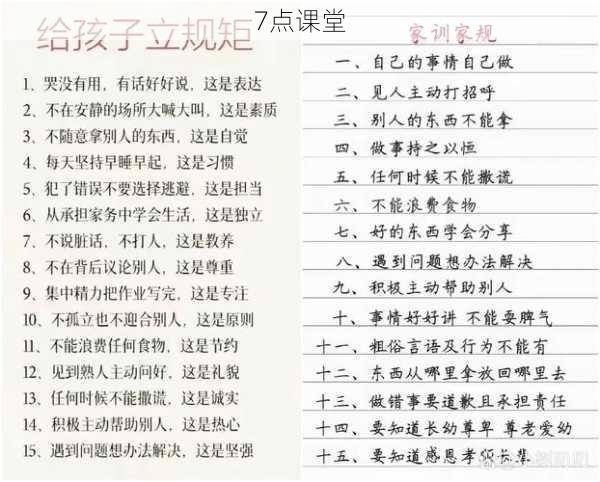

预防机制建设 对于有未成年子女的家庭,建议建立三级预防体系:

基础教育阶段(6-12岁)

- 实行定额零用钱制度

- 开设家庭财务公开课

- 建立劳动积分兑换系统

青春期阶段(13-18岁)

- 共同管理教育基金账户

- 参与家庭财务会议

- 开展商业实践活动(如假期摆摊)

成年过渡期(18-22岁)

- 签订经济独立协议

- 建立信用评估体系

- 设置创业/教育支持基金

专业支持网络 当家庭内部解决困难时,建议寻求:

- 法律援助:咨询家庭财产律师

- 心理干预:寻找擅长家庭治疗的咨询师

- 社会支持:加入家长互助团体

- 教育辅导:聘请家庭教育指导师

这个令家长痛心的教育危机,实则蕴含着家庭系统更新的契机,通过建立边界清晰的亲子关系、培养独立健全的人格特质、重构家庭成员的互动模式,很多家庭最终实现了代际关系的升华,关键是要以专业理性的态度面对问题,用持续渐进的策略化解矛盾,最终达到"危机变转机"的教育效果,这个过程需要家长具备直面问题的勇气、专业指导的智慧和静待花开的耐心,唯有如此,才能让年轻一代真正完成从"家庭巨婴"到社会公民的蜕变。

(全文约2380字)