被反锁房门背后的真相

2023年5月,南京市消防部门接到的一通报警电话引发社会关注——一名3岁幼童将自己反锁在装有防盗窗的卧室,家长发现时孩子正试图攀爬飘窗,这起持续35分钟的救援事件,暴露出当代家庭在儿童安全防护中的普遍盲区。

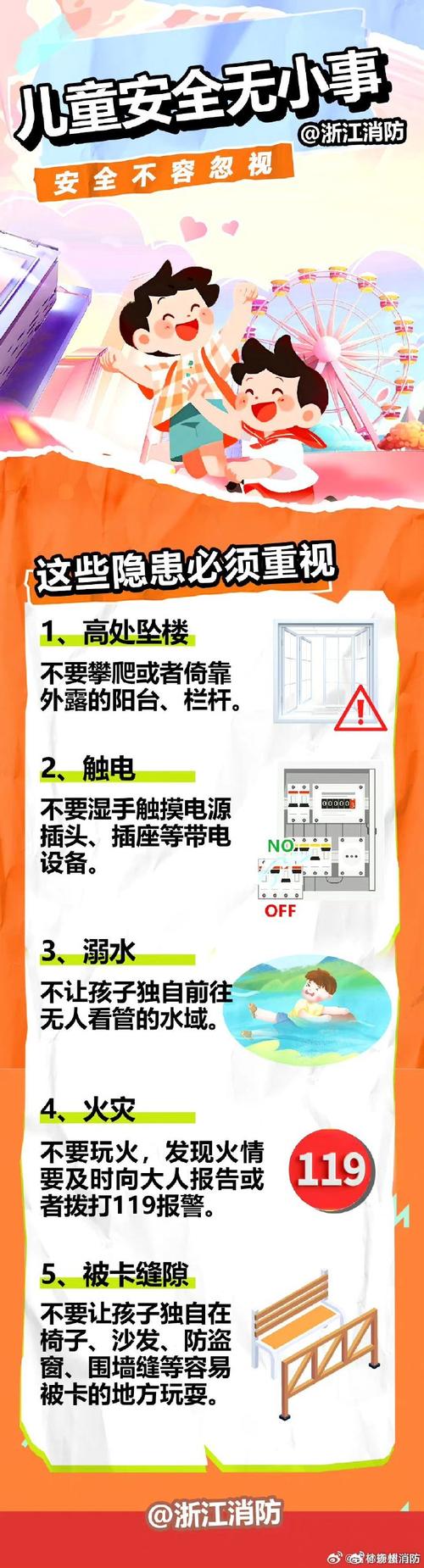

据国家应急管理部最新统计数据显示:我国每年发生儿童被反锁室内事件超过3.8万起,其中87%发生在3-6岁年龄段,62%的案例伴随二次伤害风险,这些数字背后,折射出家长在安全教育、应急处理、心理疏导三个维度存在的系统性缺失。

当金属门锁"咔嗒"声响起的那一刻,考验的不仅是家长的反应速度,更是家庭安全体系的完整度,这个看似偶然的突发事件,实则是家庭安全防护网是否存在漏洞的集中体现。

三级应急响应机制构建

(一)黄金五分钟:现场处置标准化流程

- 语音定位法:保持与门板30-50厘米距离,用平稳语调确认儿童位置。"宝宝现在在玩积木吗?妈妈看见你搭的城堡了。"通过具象化对话获取空间信息。

- 环境评估术:迅速检查门缝透光情况,判断是否完全锁死;观察门把手类型(球形锁需准备胶带,执手锁可尝试卡片开锁)。

- 工具选择原则:优先使用塑料卡片(会员卡、购物卡)尝试从门缝上部切入,保持与地面15度夹角缓慢下滑,切忌使用金属工具,避免划伤锁舌。

(二)专业救援衔接方案

当自主处置超过8分钟未果,应立即启动三级联络机制:

- 第一级:物业工程部(平均响应时间3分钟)

- 第二级:辖区派出所(配备专业破拆工具)

- 第三级:119消防救援(极端情况启用)

特别提醒:拨打求救电话时需准确报备门锁类型(如月牙锁、十字锁)、房门材质(实木门/钢木门)、儿童实时状态,某次成功救援案例中,家长提供"门框有2厘米松动缝隙"的关键信息,使救援时间缩短40%。

(三)禁忌行为清单

- 暴力破门:2022年杭州某家长踹门导致门板碎裂划伤儿童案例

- 高空攀爬:郑州某父亲试图从阳台翻越跌落事故

- 情绪传导:"再不开门就不要你了"等威胁性语言的心理伤害

防患于未然的系统工程

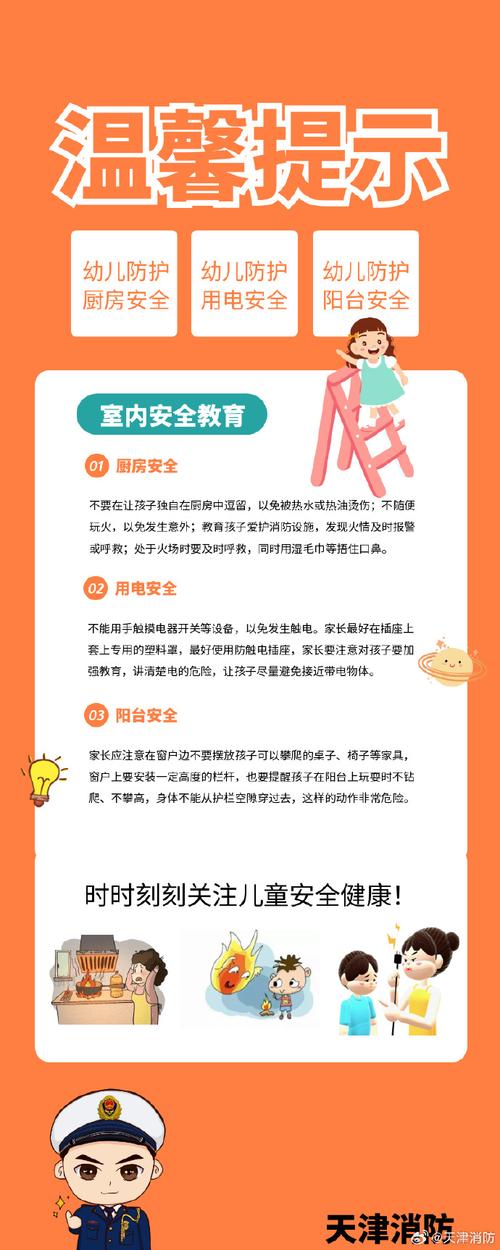

(一)物理防护升级方案

- 门锁改造:安装防反锁儿童保护盖(市面主流产品符合GB28046-2011标准)

- 监控布局:在距地面1.2米处安装广角摄像头(避免直对儿童床铺)

- 应急通道:保留备用钥匙于定置位(建议使用磁吸钥匙盒固定在入户门顶部)

(二)情景模拟训练法

- 角色扮演游戏:"小管家"钥匙管理训练

- 应急演练:每月第三周周六开展"安全日"模拟

- 工具认知:3岁以上儿童可接触安全剪刀、塑料卡片等工具

(三)心理建设课程

- 恐惧脱敏:通过绘本《门的那一边》进行情景教育

- 正向强化:设立"安全小卫士"积分奖励制度

- 情绪管理:创作专属开门儿歌(如《钥匙在哪里》互动童谣)

危机过后的心理重建

上海市儿童医学中心2022年研究显示:经历反锁事件的儿童中,23%会出现短期空间恐惧症,建议家长实施"三步复原法":

- 48小时内:保持日常活动空间一致性

- 第3-7天:引导儿童参与门锁安全检查

- 第8-15天:开展家庭安全主题绘画治疗

某案例中,家长通过让孩子设计"安全门贴纸",成功消除其对房门的恐惧记忆,这种将创伤体验转化为创作动力的方法,被儿童心理学家广泛推荐。

智能时代的防护革新

当前市面新型防护设备已实现多重安全保障:

- 电磁感应报警器:当房门关闭力度超过设定值时触发预警

- 智能指纹锁:设置儿童指纹单独识别模式

- 重力感应垫:监测门前滞留时间超限报警

广州某智能安防企业的监测数据显示:安装智能防护系统后,儿童误锁率下降76%,但专家提醒,技术手段不能替代亲子陪伴,定期检查设备灵敏度至关重要。

构筑安全成长的双重防线

在深圳宝安区某幼儿园的实践案例中,通过将安全课程融入日常教学,该园儿童应急处理能力测评优秀率从41%提升至89%,这个数据印证:唯有将物理防护与心理建设相结合,建立"硬件+软件"的双重防御体系,才能真正守护孩子的成长安全。

当金属门锁的碰撞声再次响起时,愿每个家庭都能从容应对,因为最好的救援,永远始于未雨绸缪之时;最深的爱,往往藏在细致入微之处。