被忽视的心理警报

在儿童心理咨询中心,7岁的朵朵始终低着头摆弄衣角,即便面对最温和的询问,回答也总是夹杂着"可能"、"也许"这样的模糊词汇,这个场景折射出当代家庭教育中一个普遍存在的隐疾——儿童自信心危机,据中国青少年研究中心2022年发布的《中小学生心理健康蓝皮书》显示,34.6%的儿童存在不同程度的自信心缺失问题,且呈现低龄化趋势。

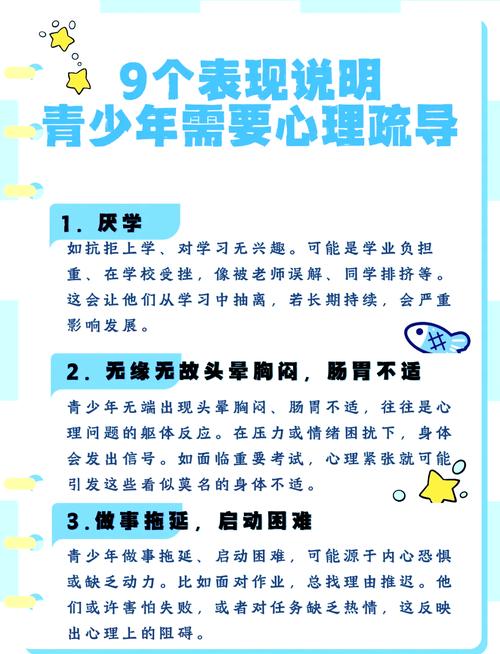

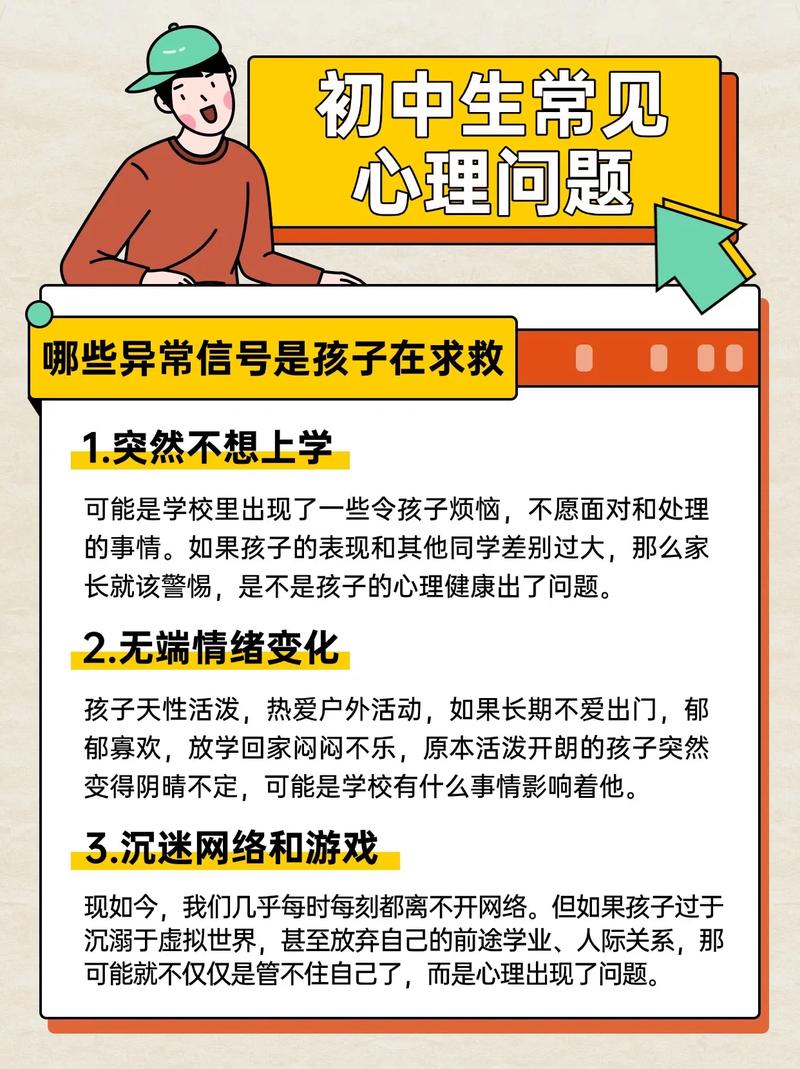

儿童不自信的典型表征

自我否定模式固化

"我肯定做不好"、"这个太难了"成为这类孩子的口头禅,当老师布置手工课时,他们会提前将作品揉皱;面对数学题时,即便已经得出正确答案,也要反复擦拭重写,这种习惯性自我贬低往往源于早期过多失败体验的积累。

挑战回避机制

在体育课上主动申请当观众,集体游戏时甘愿扮演次要角色,遇到新题型直接放弃思考,这类回避行为背后隐藏着对"可能失败"的深度恐惧,美国发展心理学家埃里克森指出,这种防御机制会严重阻碍儿童能力发展。

社交退缩症候群

表现为课间独坐角落、回避眼神接触、回答问题声如蚊蚋,9岁的航航在日记里写道:"同学们的笑声像针扎,我害怕说错话被嘲笑。"这种社交焦虑往往伴随生理反应,如手心出汗、呼吸急促。

过度依赖确认

"妈妈你看我画得好吗?"每隔五分钟就要寻求认可,作业需要反复检查确认,这种依赖源于内在评价系统的缺失,如同始终需要外部充电的电子设备。

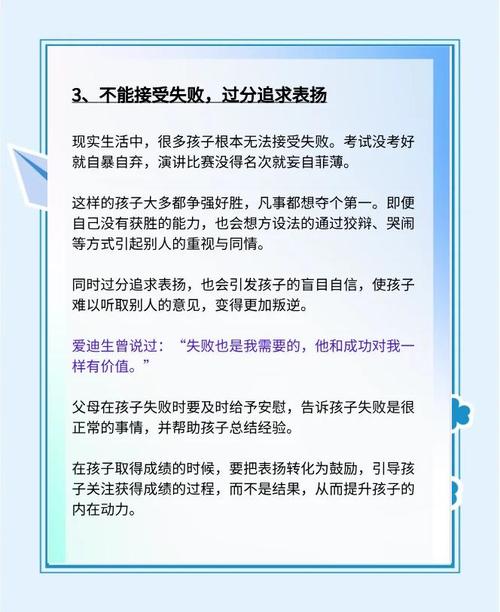

完美主义倾向

写作业时频繁使用修正带直至纸张破损,手工制作反复拆毁重做,表面追求完美,实则是无法接纳自身的不完美,日本教育学家山田昌弘研究发现,这类儿童更容易出现强迫性行为。

身体语言泄密

含胸驼背、行走时紧贴墙壁、就坐时双腿紧并,这些躯体化表现是心理状态的外显,英国儿童心理学家塔维斯托克发现,不自信儿童的体态空间比同龄人平均缩小37%。

成就归因偏差

将成功归因于运气,把失败归结于能力,当数学考了95分时说"题目太简单",而作文低分则认定"我就是不会写作",这种归因模式会形成恶性循环。

情绪过山车现象

在得到表扬时异常兴奋,遭遇批评时剧烈沮丧,这种情绪的不稳定性源于自我价值感完全建立在他人评价之上,如同在惊涛中漂泊的小舟。

假性成熟伪装

用"我才不想参加"来掩饰不敢尝试的真实心理,以"这个太幼稚"为借口逃避挑战,这种心理防御机制如同给自己套上铠甲,却也隔绝了成长机会。

病态谦逊表现

面对夸奖时慌乱否认,获得奖励时强调"别人更优秀",这种扭曲的谦逊实则是无法正视自身价值,如同长期营养不良的树苗。

成因溯源与重建路径

家庭教养中的过度保护如同无形的蚕茧,学校教育的标准化评价恰似机械的模具,同伴交往中的创伤记忆好比隐形的枷锁,这三个维度构成了儿童自信心发展的三重困境。

重建工程需要家庭建立"安全-挑战"平衡模式:在确保心理安全的前提下,设置阶梯式挑战任务,学校教育应当引入成长型评价体系,用"进步可视化"替代横向比较,社会层面需要营造容错文化,让"试错"成为被尊重的学习过程。

曙光计划:系统性干预方案

- 能力存折计划:制作可视化成就记录册,收录从系鞋带到解难题的每个进步

- 勇气阶梯训练:从在熟人面前朗读,逐步过渡到班级演讲

- 错误转化工作坊:定期举办"最有价值的失误"分享会

- 优势雷达图:通过专业测评帮助儿童发现被忽视的潜能

在南京某实验小学的实践案例中,经过三个月的系统干预,参与项目的儿童在自我效能感量表上的得分平均提升42%,课堂主动发言率从11%升至63%。

守护成长的星光

每个低头摆弄衣角的孩子,都是尚未点亮的小小星辰,发现这些隐秘信号不是终点,而是唤醒内在力量的起点,当我们用理解代替责备,用陪伴替代催促,那些蜷缩的心灵终将舒展羽翼,教育的真谛不在于修剪出整齐划一的盆栽,而在于培育出各具风采的乔木,让每棵树苗都能找到属于自己的生长方向。