凌晨三点的学生宿舍里,微弱的手机荧光映照着几张稚嫩的面孔;早读课间,走廊上随处可见弓着背刷短视频的身影;心理咨询室里,因手机使用失控而焦虑哭泣的案例逐年攀升……这些场景正在全国85%的重点高中同步上演,中国青少年研究中心2023年最新调查显示,高中生群体日均手机使用时长突破6.8小时,其中非学习用途占比达72%,手机依赖已成为影响青少年身心发展的重大教育难题。

成瘾机制背后的脑科学密码 青少年前额叶皮质尚未发育完全的特性,使其面对即时反馈的短视频、手游时,更容易陷入"多巴胺陷阱",斯坦福大学神经科学实验室通过fMRI扫描发现,当青少年滑动手机屏幕时,其大脑奖赏中枢的活跃程度是成年人的3.2倍,这种神经机制的差异,使得强制断离的数字戒毒往往适得其反,反而会激发更严重的报复性使用。

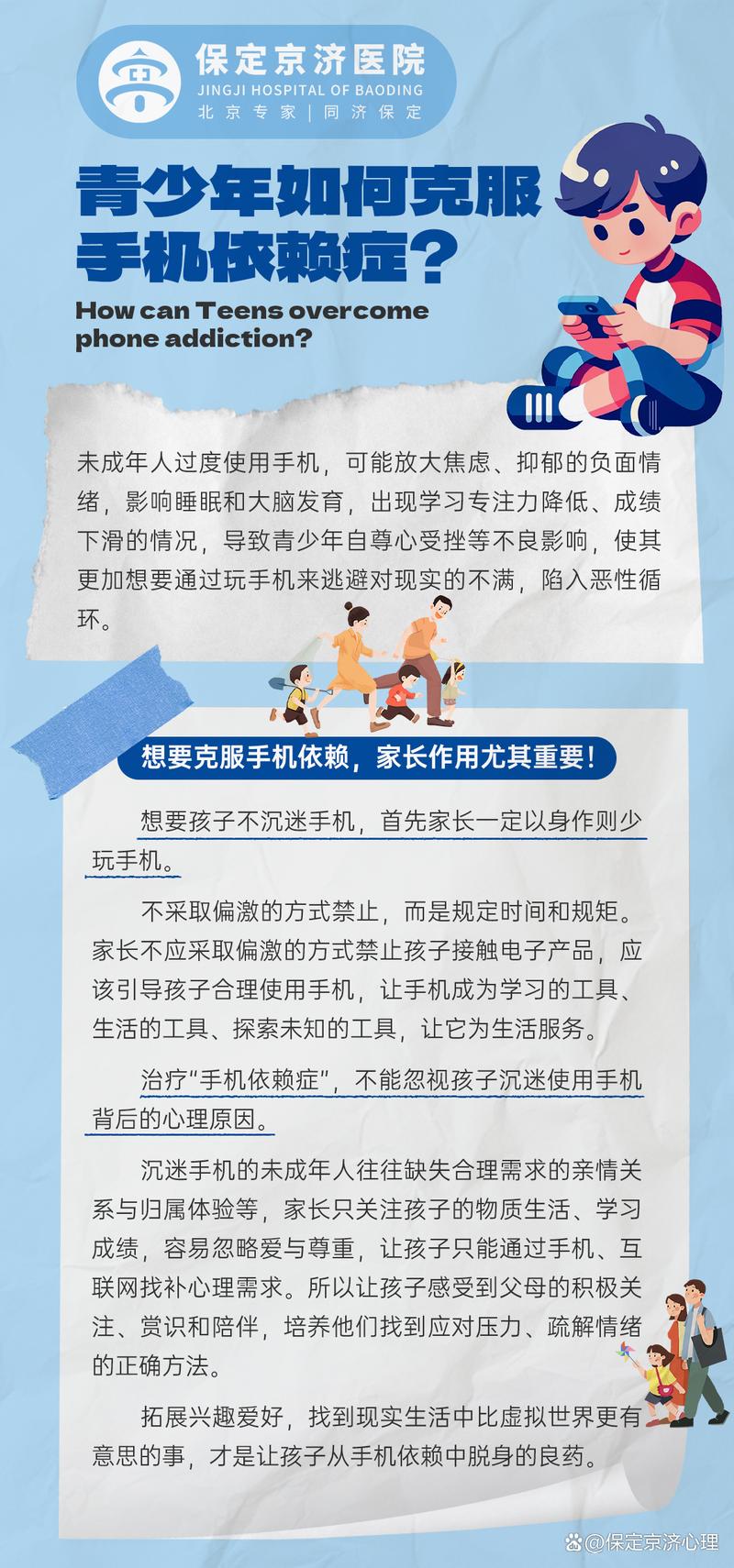

破局困境:传统干预措施的三大误区 多数家长采取"围追堵截"策略:安装监控软件、没收设备、断网断粮,这些做法本质上是将手机妖魔化,北京师范大学家庭教育研究院跟踪调查显示,采取高压管控的家庭,孩子出现心理问题的概率反而增加47%,某重点高中曾推行"入校交手机"制度,结果催生出租赁手机、模型机调包等地下产业链,说明单纯依靠外力约束难以治本。

六步干预法:构建数字时代的免疫系统

-

认知同盟建设 召开家庭会议时,不妨先播放《智能陷阱》纪录片片段,引导孩子观察自己刷手机时的生理反应:是否呼吸变浅?肩颈是否僵硬?某示范高中通过生物反馈仪测量,让学生亲眼看到刷短视频时心率波动达到运动状态,这种具象化体验比说教更有效。

-

使用公约制定 建议采用"四象限管理法":将手机功能分为学习工具、社交平台、娱乐消遣、商业服务四大类,与孩子共同签署《数字公民公约》,例如允许使用词典功能但禁用游戏APP,周末可解锁社交功能但要提前报备,深圳某国际学校引入"数字信用分"制度,学生通过完成运动打卡、参与社团活动可兑换特定使用时长。

-

物理隔离训练 在家庭空间打造"无电子绿洲":餐厅设置手机保管盒,卧室安装传统闹钟,书房配备纸质词典,成都七中开展的"21天数字排毒计划"要求每天设置3段无手机时段,初期可配合使用Forest专注软件培养习惯,后期过渡到自主管理。

-

替代满足系统 关键在于重建多巴胺获取路径:组织家庭骑行俱乐部、创办校园手工工坊、开发现实版剧本杀活动,杭州某重点高中将教学楼顶层改造为"解忧天台",配备望远镜、画架、陶艺设备,成功转移43%学生的课余注意力。

-

媒介素养培育 在信息技术课嵌入批判性思维训练:解析算法推荐机制,拆解网红视频拍摄套路,组织"虚假广告识别大赛",上海某示范校开设"数字公民"必修课,要求学生用手机拍摄微电影揭露网络诈骗,将工具使用升华为价值创造。

-

支持系统构建 建立家长互助联盟,定期分享干预经验;学校配置专业心理教师,对重度依赖者进行认知行为治疗;社区开设青少年网络素养工作坊,广州天河区推行的"三师共育"模式(教师+心理咨询师+网络工程师)已帮助260名学生重建数字生活秩序。

教育者的自我革命 某省特级教师张老师在没收第38部手机后顿悟:"我们与其做数字洪流的堤坝,不如成为引航的灯塔。"他在物理课上引入手机测光仪、分贝仪功能,将"违规设备"转化为教具,这种创造性转化使课堂抬头率提升65%,这启示我们:教育者需要率先完成从"数字移民"到"数字原住民"的认知跃迁。

在这场关乎代际对话的持久战中,没有简单的胜负可言,当我们放下"非黑即白"的思维定式,以陪伴者的姿态走进孩子的数字世界时,终将在比特洪流中打捞出璀璨的人性之光,正如教育学家杜威所言:"教育不是为生活准备,教育本身就是生活。"让我们携手将手机依赖的危机,转化为培养数字公民素养的教育契机。

(全文共1278字)