虚拟世界里的现实困局

中国互联网络信息中心最新数据显示,2022年未成年人网络游戏用户规模已达1.1亿,其中13-16岁群体占比高达67%,在某地消费者协会接到的投诉案例中,14岁少年单日充值648元的极端案例已非个案,这些冰冷的数字背后,折射出当代家庭教育面临的严峻挑战。

在杭州某重点中学的心理咨询室,张女士正向心理老师哭诉:"孩子用我的手机充值游戏,一个月刷掉了半年的补习费,被发现后把自己反锁在房间整整两天。"这样的场景在全国各地的家庭中不断上演,成为数字时代家庭教育的新痛点。

解码青少年游戏充值心理密码

从发展心理学角度看,14岁正处于埃里克森人格发展阶段中的"自我同一性确立期",游戏世界提供的即时反馈机制恰好满足了青少年对自我价值确认的需求,北京师范大学认知神经科学实验室的研究表明,游戏充值行为会触发大脑奖励系统,产生的多巴胺分泌量是完成作业获得成就感的3.2倍。

某知名游戏公司的产品经理透露,游戏内设置的"首充礼包""限时折扣"等机制,本质上是应用了行为经济学的"沉没成本效应",当青少年完成首次充值后,继续消费的概率会提升74%,这种精心设计的消费陷阱,对前额叶皮质尚未发育完全的青少年形成巨大诱惑。

教育介入的黄金法则

上海家庭教育指导中心提出的"三维介入法"在实践中取得显著成效,具体包括:

-

认知重塑:通过家庭会议建立"数字消费账簿",将虚拟货币转化为现实等价物,例如将648元充值换算成全家周末郊游费用,或相当于父母工作10小时的劳动价值。

-

契约管理:制定《家庭数字设备使用公约》,明确"充值必须双人确认"的规则,某家庭采用"充值保证金制度",孩子需通过家务劳动积攒等额资金后,才可申请游戏充值。

-

替代满足:广州某中学开展的"现实任务积分计划"显示,当学生通过体育锻炼、社会实践等获得成长积分后,游戏时间自然下降38%。

危机处理的策略艺术

当发现大额充值已成事实时,北京青少年法律援助中心建议采取"三步处理法":

第一步:情绪隔离,家长需先处理自身焦虑情绪,避免将事件升级为亲子对抗,可参考"24小时冷静期"原则,待情绪平稳后再沟通。

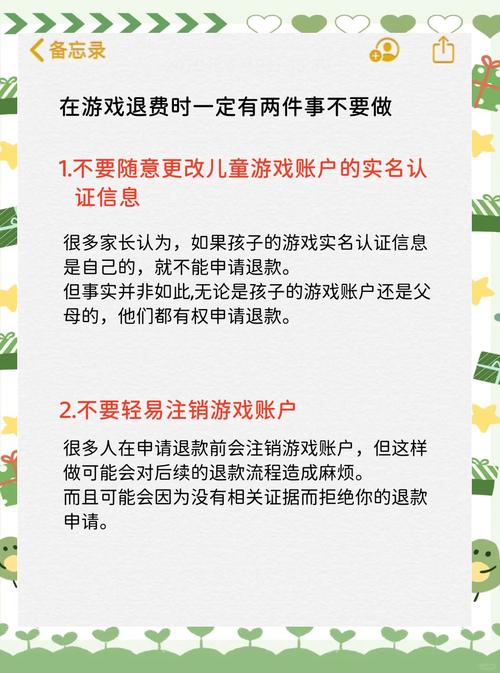

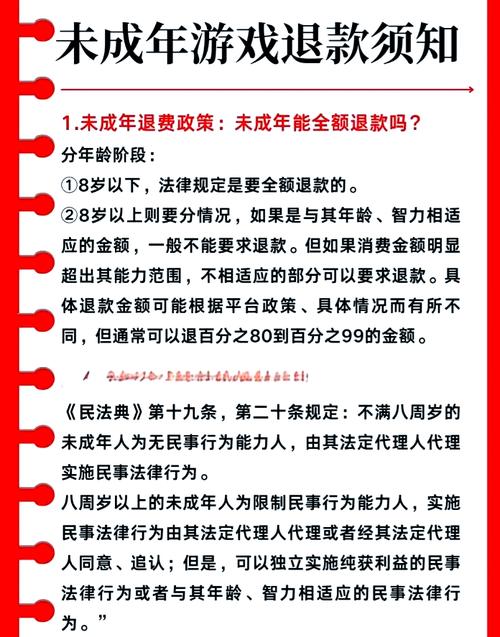

第二步:证据保全,完整保存充值记录、支付凭证、游戏时长等数据,联系游戏公司客服时注意录音取证,根据《关于防止未成年人沉迷网络游戏的通知》,游戏公司有义务协助家长核查充值行为。

第三步:责任共担,与孩子共同制定还款计划,可通过家务劳动抵扣部分金额,杭州某家庭采取"3:3:4"分担方案:家长承担30%,孩子劳动抵扣30%,剩余40%转为学习进步奖励基金。

预防体系的构建之道

清华大学积极心理学研究中心提出的"T.E.C.H"预防模型值得借鉴:

T(Trust)信任建设:定期开展"数字生活开放日",家长与孩子互换角色体验对方数字生活。

E(Education)财商教育:引入"三段式零用钱管理法",将零用钱分为消费、储蓄、投资三部分,培养理性消费观。

C(Control)技术防控:利用手机系统自带的"家庭守护"功能,设置支付验证、消费限额、游戏时段等参数。

H(Habit)习惯养成:建立"数字设备宵禁"制度,每天19:00后所有移动设备集中存放于家庭充电站。

教育本质的回归与超越

在这场与数字原住民的成长博弈中,最根本的解决之道在于重建亲子情感联结,成都某重点中学的跟踪调查显示,每周保持15小时以上深度陪伴的家庭,孩子出现游戏过度消费的概率降低62%。

教育工作者需要认识到,游戏充值问题本质上是青少年寻求存在感和价值实现的扭曲表达,当家庭能提供足够的成就体验和情感支持时,虚拟世界的吸引力自然会减弱,正如著名教育家朱永新所言:"最好的网络监管,是给孩子一个比网络更值得留恋的现实世界。"

在数字化转型不可逆转的时代背景下,家庭教育正面临前所未有的挑战,14岁少年的游戏充值问题,恰似一面多棱镜,折射出代际沟通、财商教育、心理发展等多重教育命题,破解这道难题,既需要教育智慧的温度,也需要管理科学的精度,更需要整个社会形成育人合力,唯有如此,方能在数字洪流中守护青少年健康成长的生命航线。