教育困境中的双刃剑

在当代家庭教育领域,一个值得警惕的现象正在蔓延——以爱为名的过度管教正在侵蚀无数家庭的亲子关系,这种披着教育外衣的控制行为,往往打着"为你好"的旗号,实则正在瓦解孩子的独立人格与自主能力,当父母的教育行为越过合理边界,爱的本质就可能异化为束缚成长的枷锁。

过度管教十大典型表征

生活全盘操控 父母制定严苛的作息表,精确到分钟的时间管理:早晨6:30必须起床朗读英语,晚间作业必须分科计时完成,某初二学生曾向心理咨询师展示过母亲制定的《每日行为规范》,其中包含37条具体规定,甚至细致到校服纽扣的系法。

学业高压监控 某重点中学调查显示,62%的家长安装过远程监控软件,实时查看孩子学习状态,更有家长组成"作业督察队",每天在家长群内汇报各科作业完成进度,形成无形的比较压力链。

社交过度干预 15岁女生因私自参加同学生日会,被母亲强制要求写下2000字检讨书,类似事件折射出当代父母对子女社交圈的病态控制:筛选朋友标准从品德演变为成绩排名,社交软件必须设置家长关联账户。

情感表达抑制 "不许哭!""这有什么好难过的"等语言暴力,正在制造情感表达障碍,某青少年心理援助热线数据显示,31%的咨询者存在情绪表达困难,其根源多与童年期情感需求长期被忽视相关。

自主能力剥夺 从小学到高中持续接送的现象,导致某省会城市重点高中周边形成独特的"家长陪读村",更极端的案例中,17岁男生仍不会系鞋带,因其母亲坚信"这些琐事会耽误学习时间"。

兴趣强制规划 钢琴考级通过率100%的培训中心里,70%的学员坦言"痛恨练琴",父母将个人期待嫁接为子女的"兴趣爱好",艺术教育异化为升学加分的工具,正在扼杀真正的审美体验。

隐私权侵犯 某家庭教育调查揭示,84%的家长定期检查孩子手机,41%承认曾偷看日记,某品牌儿童定位手表年销量突破200万只,其"监听功能"成为家长追捧的卖点,折射出监护权的越界。

错误过度惩罚 某地"戒网瘾学校"体罚致死案背后,是家长对非常规教育手段的病态依赖,日常教育中,考试失误罚抄试卷20遍、打碎碗筷扣零花钱等过度惩戒仍在高频发生。

比较教育常态化 "别人家的孩子"已成为精神暴力代名词,心理学研究证实,长期处于比较中的儿童,其自我认同感较正常群体低42%,焦虑指数高出57%。

心理控制 情感勒索的典型话术:"要不是为了你,妈妈早就...""考不上重点大学对得起我们吗?"这种以牺牲感为武器的控制方式,正在制造沉重的道德枷锁。

过度管教的心理溯源

教育焦虑的代际传递形成恶性循环:70后父母经历资源匮乏的成长环境,将安全感缺失投射为对子女的过度控制,某亲子关系研究显示,控制型父母中68%在童年期经历过情感忽视,社会竞争压力则通过家长群、升学率排名等渠道持续放大,使教育异化为军备竞赛。

隐性伤害的多维呈现

过度管教正在制造"空心化"人格:某高校新生心理普查显示,21%的学生存在决策困难症,34%坦言"从未自主选择过人生重大事项",亲子关系方面,某地法院统计数据显示,近五年"家庭教育纠纷"类案件年增幅达17%,其中子女主动起诉父母的案例占比逐年上升。

教育破局的三重路径

权利边界重构 制定《家庭教养权责清单》,明确10项儿童基本自主权,12岁以上儿童享有卧室隐私权,16岁后可自主管理压岁钱,某实验学校推行的"自主日"计划,让学生每月有一天完全自主决策,显著提升了责任意识。

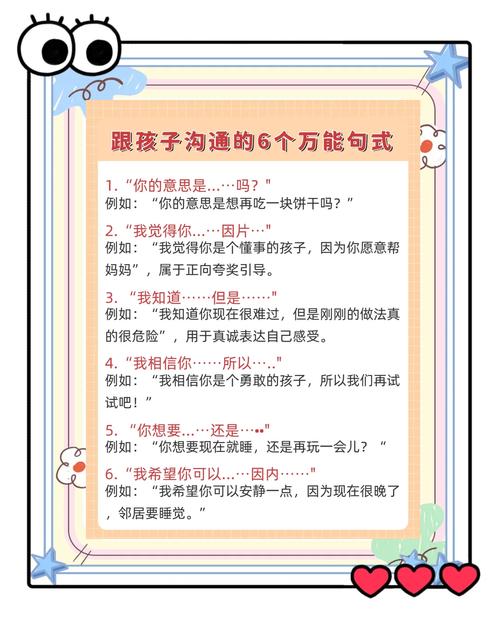

沟通模式革新 引入"三分钟倾听原则":父母每天专注倾听孩子讲述不少于180秒,某家庭教育APP的"情绪温度计"功能,通过量化记录亲子对话中的积极词汇占比,帮助62%的测试家庭改善了沟通质量。

能力培养转型 "生活胜任力阶梯计划"建议:6岁学会整理书包,10岁掌握基础烹饪,14岁能独立规划周末活动,某社区开展的"自主夏令营"数据显示,参与青少年在活动后的问题解决能力提升达40%。

教育觉醒的世代呼唤

某位成功戒除控制欲的母亲在日记中写道:"当我学会把遥控器交给孩子,才发现他比我更懂得如何掌舵人生。"教育的真谛不在于塑造完美作品,而在于培养具有生命韧性的独立个体,适度留白的教养智慧,才是给予孩子最好的成长礼物,当我们打破"控制即负责"的认知迷思,才能让亲子之爱回归其本质——不是占有,而是守望。