在当代家庭教育场景中,我们经常观察到这样的画面:幼儿园门口哭闹着不愿松手的孩子,小学生必须由母亲全程陪同才能完成作业,初中生在集体活动中频繁给母亲打电话寻求决策帮助,这些现象折射出我国儿童发展过程中一个值得深思的课题——亲子依恋关系的健康边界,作为教育工作者,我们需要以专业视角解析这种依赖现象的本质,帮助家长建立科学的教养策略。

儿童依赖行为的发展轨迹与典型表现

-

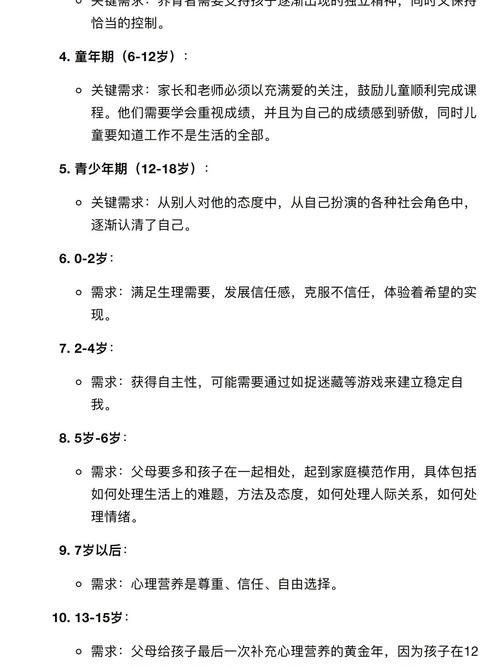

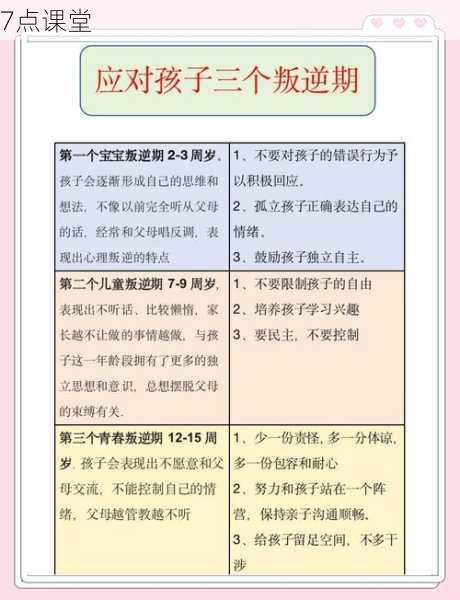

婴幼儿期(0-3岁) 这个阶段的正常依赖表现为:哺乳期对母亲气味的特殊敏感,分离时的短暂哭闹,睡眠时需要触碰母亲衣物,需要警惕的异常信号包括:持续1小时以上的剧烈哭闹,完全拒绝其他抚养者接触,出现呕吐、抽搐等躯体化反应,如2岁幼儿在母亲如厕时仍要趴在卫生间门口哭喊,可能预示着依恋关系需要调整。

-

学龄前期(4-6岁) 健康状态下,儿童能接受短暂分离,能在教师引导下参与集体活动,过度依赖则表现为:拒绝参与任何独立游戏,持续要求母亲在场证明,出现退化行为(如尿床、吮指),某幼儿园曾记录典型案例:5岁女童每天午睡必须搂着母亲睡衣,否则会出现呼吸急促症状。

-

学龄期(7-12岁) 此阶段异常依赖呈现隐蔽化特征:完成作业必须母亲全程监督,社交活动需要母亲代为沟通,身体不适时夸大症状要求母亲陪伴,北京市某重点小学调研显示,34%的四年级学生仍由母亲帮助整理书包,17%需要母亲陪同才能参加课后兴趣班。

-

青春期(13岁以上) 此阶段的依赖往往以心理控制形式存在:通过情绪绑架左右母亲决策,学业选择完全依赖母亲判断,人际矛盾必须由母亲出面解决,上海某心理咨询机构统计,15%的初中生咨询案例涉及"母婴共生"问题。

依赖成因的多维度解析

-

依恋理论的现代诠释 英国心理学家Bowlby的依恋理论需结合时代特征重新审视,当代母亲普遍存在"补偿心理",80后、90后家长因童年经历产生的过度保护倾向,使安全型依恋异化为依赖型关系,研究发现,城市双职工家庭中,母亲日均有效陪伴时间不足2小时,导致陪伴质量焦虑引发的补偿性依恋。

-

家庭系统动力学视角 代际抚养模式造成的角色混乱值得关注,当祖母承担主要照料责任而母亲扮演"周末家长"时,儿童容易产生认知混淆,某跟踪研究显示,这类家庭中孩子出现分离焦虑的概率是核心家庭的2.3倍。

-

社会环境催化效应 教育竞争压力催生的"直升机父母"现象值得警惕,重点学校入学面试中,38%的考官观察到学生回答时频繁看向母亲的现象,社交媒体制造的育儿焦虑,使家长陷入"放手即失职"的认知误区。

阶梯式干预方案 (一)家庭教养策略

渐进分离法实操指南

- 空间分离:从同房间不同区域到跨楼层活动,逐步延长物理距离

- 时间分离:采用番茄钟工作法,从5分钟独立游戏逐步延长至45分钟

- 心理分离:建立"成长储蓄罐",每次独立完成任务投入代币兑换奖励

案例:深圳王女士通过"探险家计划",帮助7岁女儿实现独立入睡,首周在床边阅读,次周移至门口,第三周在客厅通过监控观察,最终达成自主睡眠目标。

角色分工法实施要点

- 建立父亲参与机制:固定由父亲负责特定照料环节(如周末晨间照料)

- 引入第三方照料者:逐步过渡到由其他亲属承担部分陪伴职责

- 创设责任岗位:根据年龄设置家庭服务角色(餐具管理员、植物养护员)

(二)学校教育支持系统

幼儿园阶段

- 设计"成长护照"制度,记录独立完成的生活技能

- 开展"超级小管家"角色扮演课程

- 实施渐进式入园适应方案

中小学阶段

- 开设生活技能必修课(包含应急处理、时间管理等模块)

- 建立同伴支持小组(高年级学生担任成长导师)

- 开发决策训练沙盘游戏

(三)专业干预路径

-

游戏治疗应用 沙盘疗法对5-10岁儿童效果显著,通过微型玩偶的摆放,治疗师能准确识别依赖程度,某案例中,8岁男孩持续将母亲玩偶置于自我形象中心位置,经12次治疗后建立独立角色区。

-

家庭系统治疗 采用雕塑技术呈现家庭互动模式,治疗师指导家庭成员用空间位置展现关系亲密度,往往能直观暴露过度纠缠的亲子关系,某家庭治疗中,母亲发现自己始终处于三角关系的顶点位置,由此启动关系重构。

-

行为契约制定 适用于10岁以上青少年,通过签署书面协议明确独立目标,如"自主完成作业契约"包含具体条款:母亲每日辅导时间递减计划,违约条款,奖励机制等,北京某重点中学实践显示,该方法使64%的初中生实现作业自主。

预防性教育策略

-

孕期教育课程升级 建议产前培训增加依恋关系建设模块,教授肌肤接触的适度原则,哺乳期的情感回应技巧,广州某妇幼医院实践表明,接受系统培训的产妇,其子女3岁时独立进食比例提升27%。

-

社区支持网络构建 建立家长互助小组,定期举办"独立成长沙龙",邀请不同年龄段儿童家长分享经验,形成支持性社群文化,杭州某社区试点显示,参与家庭的儿童分离焦虑发生率下降41%。

-

数字化监测工具开发 研发儿童独立能力评估APP,通过日常行为数据(如独处时长、问题解决方式)生成发展曲线,配合专家在线指导,实现个性化干预。

破解过度依赖的迷局,需要教育者保持理性认知:依赖不是情感的原罪,而是成长必经的阶梯,关键在于把握支持的尺度,将本能的爱转化为智慧的陪伴,当我们用科学方法解构依赖现象,用系统策略重建亲子边界,就能帮助每个孩子获得真正的成长自由,让母亲的角色回归应有的位置——不是永远的避风港,而是人生航程的灯塔。