当6岁的楠楠因为积木倒塌突然放声大哭时,妈妈张女士第23次在家长群里发出同样的困惑:"现在的孩子怎么动不动就发脾气?"这种场景正在无数家庭上演,据中国儿童发展中心2022年的抽样调查显示,3-8岁儿童中,42%存在频繁情绪失控现象,较十年前增长18个百分点,当我们深入探究这些"小火山"爆发的根源,会发现每个情绪风暴背后,都隐藏着亟待破译的成长密码。

生理发展的必然历程 儿童神经科学的研究表明,5岁前孩子的前额叶皮层仅发育成熟30%,这个负责理性思考的"刹车系统"要到25岁左右才能完全成熟,掌管情绪的杏仁核却早已活跃,就像一辆刹车失灵的跑车,孩子们常常在情绪洪流中失控,这种生理特征在2-4岁表现尤为明显,此时孩子的语言表达中枢尚未发育完善,当无法准确传递需求时,只能用最原始的方式——哭闹来表达。

值得注意的是,男孩的胼胝体发育较女孩晚1.5-2年,这解释了为何同龄男孩往往更难控制情绪,美国儿科学会建议家长要理解这种生理差异,避免将正常发育过程简单归为"任性"。

心理需求的无声呐喊 在南京某幼儿园为期半年的观察研究中发现,85%的突发性哭闹事件都源于未被满足的心理需求,3岁孩子的"我要自己来"、5岁孩子的"这不公平"、7岁孩子的"你们都不懂我",每个年龄段的情绪爆发都对应着特定的心理发展阶段。

安全感缺失是最常见的隐形诱因,当生活环境发生变动(如二胎出生、转学),孩子会通过极端行为确认父母的关注,北京师范大学发展心理研究所的追踪调查显示,二胎家庭中老大出现情绪问题的概率是独生子女家庭的3.2倍,此时孩子需要的不是讲道理,而是每天15分钟的高质量陪伴。

环境影响的镜像效应 家庭教养方式如同隐形雕刻刀,塑造着孩子的情绪表达模式,权威型教养下的孩子情绪稳定性比溺爱型高47%,比专制型高62%,值得警惕的是"情绪勒索"现象:当孩子发现哭闹能换来玩具、逃避责任时,这种行为就会被强化,上海某儿童医院行为矫正科的数据显示,65%的习惯性哭闹儿童来自隔代抚养家庭。

父母的情绪模式更在潜移默化中成为模板,德国马普研究所的实验证实,如果父母常用摔门表达不满,孩子三年内习得类似行为的概率高达81%,这种"情绪传染"效应在学龄前儿童中尤为明显。

能力发展的过渡地带 当6岁的小宇因为系不好鞋带突然崩溃,其实正在经历"能力恐慌期",儿童发展专家埃里克森指出,4-7岁是勤奋对自卑的关键期,此时频繁的挫败体验会引发情绪海啸,聪明的家长会把"你怎么这都不会"换成"需要妈妈示范慢动作吗",为孩子搭建进步的阶梯。

社交能力的欠缺则是另一个雷区,在幼儿园的集体生活中,被抢玩具不会应对、游戏规则理解偏差,都可能让敏感的孩子瞬间崩溃,通过角色扮演游戏预演社交场景,能有效降低73%的冲突性哭闹。

特殊需求的警示信号 当4岁的乐乐每周发生3次以上持续30分钟的剧烈哭闹,儿童心理医生建议家长提高警惕,美国DSM-5诊断标准显示,持续6个月以上的情绪障碍可能提示感统失调、高敏感特质或早期焦虑倾向,这些"特别的孩子"需要专业评估,而非简单归咎于性格问题。

值得注意的是,生理不适常伪装成坏脾气,中耳炎、鼻炎、微量元素缺乏都会导致幼儿莫名烦躁,北京儿童医院的统计显示,12%的"问题行为"就诊儿童最终确诊为维生素D缺乏。

教育误区的推波助澜 "再哭就不要你了"这类威胁话语,会激活孩子的生存恐惧,使情绪调节能力倒退,更隐蔽的伤害来自"情绪否定":"这有什么好哭的"直接否定了孩子的感受系统,台湾辅仁大学的研究表明,长期被否定情绪的孩子,青春期出现抑郁倾向的风险增加4倍。

过度保护同样危险,当家长总是抢先扫除所有障碍,孩子就失去了发展"情绪免疫力"的机会,日本保育学会提倡的"3分钟等待原则"——在安全前提下允许孩子先自行处理情绪,被证明能显著提升自我调节能力。

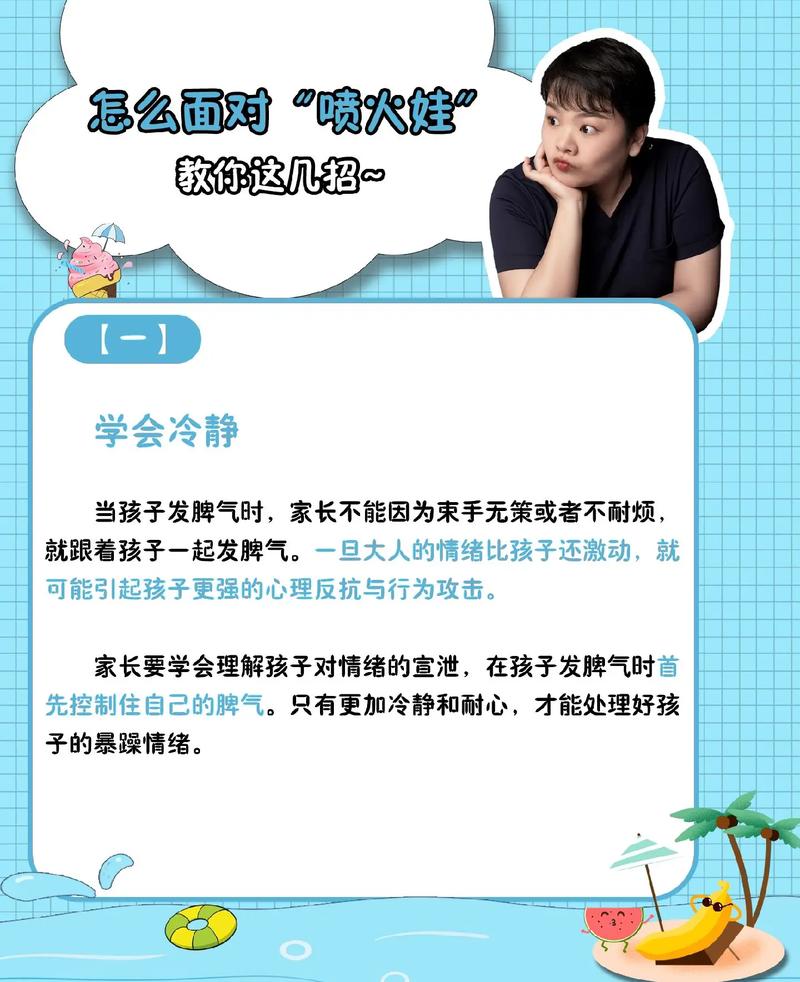

破解情绪密码的教养智慧:

- 建立"情绪天气预报":用晴雨图标记录每日情绪,帮助孩子建立自我觉察

- 设计"冷静太空舱":在角落放置软垫、绘本,教孩子主动暂停情绪风暴

- 玩转"情绪猜猜看":通过表情模仿游戏提升情绪认知能力

- 制作"生气选择轮":提供捶打枕头、数20个数等替代发泄方式

- 实践"3F沟通法":Feelings(认可感受)- Facts(陈述事实)- Focus(聚焦解决)

每个情绪爆发的瞬间,都是帮助孩子认识自我的教育良机,当我们用解码代替压制,用共情替代说教,那些曾令人头疼的哭闹,终将转化为成长的里程碑,能自由表达情绪的孩子,才有能力真正掌控情绪,正如儿童心理学家海姆·吉诺特所说:"眼泪不是软弱的标志,而是心灵正在学习游泳。"