在心理咨询室的淡蓝色沙发上,14岁的晓雯第三次摆弄着校服拉链:"我也不知道为什么,就是天天都觉得心里堵得慌。"这个场景已成为当代家庭教育咨询中的典型画面,根据教育部2023年发布的青少年心理健康调查报告显示,我国9-15岁青少年中,持续性存在情绪困扰的比例已达到37.8%,较五年前上升了12个百分点,当"心烦"逐渐成为孩子们的口头禅,这究竟是成长过程中的正常情绪波动,还是需要警惕的心理问题信号?

青少年情绪表达的代际演变 三十年前的青少年用"郁闷"表达不满,二十年前流行说"纠结",而当代孩子更倾向于使用"心累""emo""破防"等词汇,这种语言变迁背后,折射出社会环境对青少年心理影响的深刻改变,北京师范大学发展心理研究所的追踪研究显示,现代儿童的情绪敏感期较二十年前提前了1.5-2年,情绪波动频率增加了40%,这种变化与信息爆炸时代带来的认知超载、社交媒体的情感消耗、以及后疫情时代的集体焦虑密切相关。

"心烦"背后的多维诱因 在深圳某重点中学的匿名问卷调查中,68%的学生将"心烦"归因于学业压力,但深入分析发现,这种表层情绪下往往潜藏着更复杂的成因,青春期特有的神经发育特征导致杏仁核(情绪中枢)与前额叶(理性中枢)的发展失衡,使得青少年更容易陷入情绪漩涡,上海儿童医学中心的脑成像研究证实,13-16岁青少年处理负面情绪时,前额叶激活程度仅为成年人的60%。

家庭动态同样扮演关键角色,当父母将"别人家的孩子"作为比较模板,或是过度强调"不能输在起跑线",都可能触发孩子的存在性焦虑,更隐蔽的诱因来自数字化生存:平均每天4.2小时的屏幕使用不仅改变着青少年的注意力模式,短视频平台制造的即时快感与真实生活的落差,正在悄然瓦解着他们的情绪调节能力。

家长常见的认知误区 "现在的孩子太脆弱"——这种简单归因往往掩盖问题的本质,广州某三甲医院的心理门诊数据显示,因躯体化症状(头痛、腹痛)就诊的青少年中,83%存在未被识别的情绪障碍,另一个典型误区是将情绪问题等同于叛逆期表现,导致错过最佳干预时机,心理学教授李明指出:"当孩子说第10次'烦死了',可能不再是青春期的任性,而是发出的求救信号。"

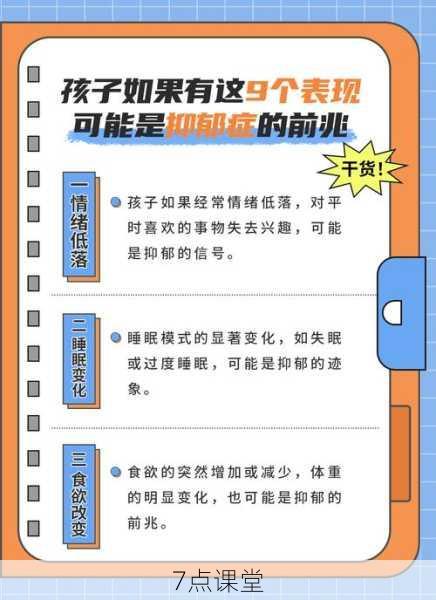

识别危险信号的五个维度

- 持续时间:偶尔的情绪波动属正常范畴,但若持续两周以上每天出现消极情绪

- 功能损害:是否开始逃避社交、成绩断崖式下滑、放弃原有爱好

- 躯体症状:无明确病因的头痛、胃痛、失眠或暴饮暴食

- 情绪强度:从抱怨发展为摔门、自伤等过激行为

- 认知扭曲:频繁出现"活着没意思"等虚无主义言论

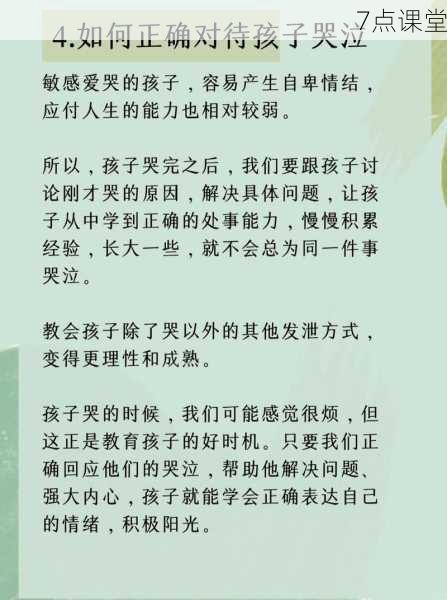

科学应对的阶梯策略 初级干预可从建立"情绪温度计"开始:邀请孩子用1-10分量化当日心情,培养情绪觉知,清华大学附属中学的实践表明,持续记录情绪日记的学生,三个月后情绪识别准确率提升42%,沟通时要避免"这有什么好烦的"等否定式回应,转而采用"听起来这件事让你很难受"的共情式对话。

对于持续存在的情绪困扰,可引入认知行为疗法(CBT)技术,例如引导孩子区分事实与想象:考试失利是事实,"我永远都学不好"则是灾难化想象,家长要警惕过度保护的陷阱——代替孩子解决所有困难反而会削弱其心理弹性,适度的挫折体验配合引导式反思,才能培育真正的抗压能力。

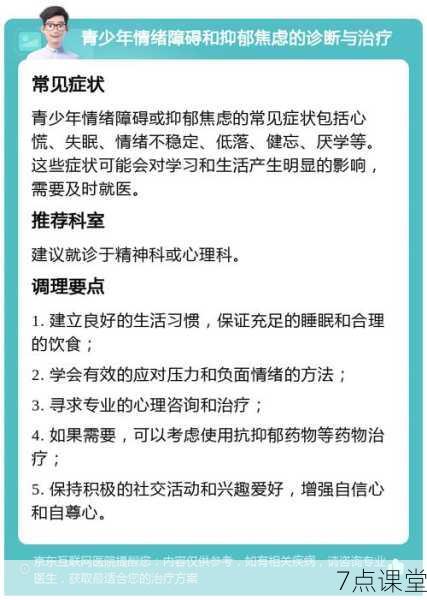

当家庭干预效果有限时,及时寻求专业帮助至关重要,值得注意的是,我国二级以上医院设立青少年心理门诊的比例已从2018年的37%提升至2023年的65%,线上咨询平台也提供更多选择,北京安定医院的临床数据显示,早期接受系统干预的青少年,两年内社会功能完全恢复率达79%。

在这个VUCA(易变、不确定、复杂、模糊)时代,青少年的"心烦"既是成长必经的阵痛,也可能是心理健康的预警信号,智慧的父母需要超越简单的症状判断,在理解代际差异的基础上,搭建情感联结的桥梁,正如发展心理学家埃里克森所言,青春期是自我同一性确立的关键期,适度的情绪困扰恰是心理成熟的催化剂,当我们不再将"心烦"妖魔化,而是视作解码内心的密码,或许就能帮助孩子在情绪迷雾中找到通向成熟的路径。