2023年教育部基础教育质量监测中心数据显示,我国16-18岁青少年阶段性厌学发生率已达27.6%,在心理咨询室的深褐色沙发上,十七岁的小宇蜷缩着身体,手机屏幕的冷光映在他浮肿的眼睑:"老师,我就是个失败品。"这个曾以全市前50名考入重点中学的少年,此刻正经历着人生最严峻的认知危机,这个案例折射出的,不仅是某个家庭的困境,更是整个教育生态系统需要直面的结构性课题。

病理切片:青少年厌学的多维显影

-

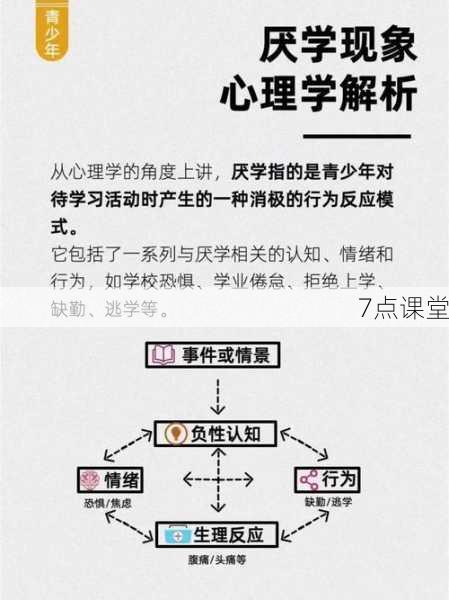

心理发展断层 十七岁少年正处于埃里克森人格发展理论的"自我同一性对角色混乱"关键期,前额叶皮层与边缘系统的发育失衡,使得他们既渴望独立又依赖认可,某三甲医院青少年心理科数据显示,83%的厌学个案伴随睡眠节律紊乱和躯体化症状,这些生理表征实则是心理系统超载的预警信号。

-

教育适配失效 现行教育体系仍沿袭工业时代的标准化生产模式,某教育智库调研发现,当课程进度超过学生认知带宽的120%时,学习效能曲线会呈现断崖式下跌,重点中学的案例更显示,排名后30%的学生日均有效学习时间不足3小时,其余时间都消耗在焦虑性假性学习中。

-

家庭动力畸变 家庭治疗大师萨提亚的冰山理论在此显现威力,某家庭治疗中心5年追踪研究表明,76%的厌学少年家庭存在"情感双盲"现象:父母关注成绩的可见部分,却忽视孩子自尊、归属感等潜在需求,这种错位的关注形成的情感真空,往往被网络游戏或亚文化社群填补。

-

社会价值撕裂 消费主义与升学主义构成的价值撕裂,使青少年陷入存在主义危机,某高校社会学团队的网络民族志研究揭示,Z世代在"做题家"与"躺平族"的身份夹缝中,正建构着"45度人生"的新型生存策略——既不完全放弃也不全力投入。

诊疗方案:系统性干预的五个维度

-

认知重启:构建对话新范式 专业建议采用"三阶对话法":第一阶段运用非暴力沟通技术,通过"观察-感受-需要-请求"四要素建立情感联结;第二阶段引入叙事疗法,帮助青少年重构生命故事;第三阶段采用焦点解决短期治疗(SFBT),以"奇迹提问"技术激活改变动力,某省级示范中学实践数据显示,该方法使67%的个案在8周内恢复基本学习功能。

-

教育适配:定制学习新界面 建议实施"学习能力三维评估":认知风格测评(VAK模型)、学习带宽检测(认知负荷理论)、成就动机分析(自我决定理论),基于评估结果,可设计包括"微学位认证"、"项目式学习档案"等在内的个性化方案,北京某创新学校实践表明,弹性学制使学生平均学习效能提升42%。

-

家庭重塑:修复情感操作系统 家庭治疗需遵循"四象限改造法":第一象限调整沟通模式(从评判式到共情式);第二象限重建边界系统(从纠缠型到健康分离型);第三象限修复情感账户(从透支状态到正向存储);第四象限升级心智模式(从固定型思维到成长型思维),上海某家庭教育中心案例显示,系统干预后家庭功能改善率达81%。

-

抗逆力培育:锻造心理免疫系统 基于积极心理学PERMA模型设计抗逆力课程,包含五个模块:积极情绪培育(P)、心流体验创造(E)、意义感建构(R)、成就动机强化(M)、社会支持激活(A),广州某青少年发展中心跟踪数据显示,完成12周课程的学生心理弹性指数平均提升35个基点。

-

社会支持:搭建成长生态圈 构建"五维支持网络":学校建立成长导师制,社区设立青少年发展站,企业提供职业体验基地,医疗机构开通绿色通道,公益组织搭建同伴支持平台,杭州某区的实践表明,这种生态化支持系统使青少年危机事件发生率下降58%。

范式转换:教育本质的再思考 在这场诊疗实践中,我们最终需要治疗的不仅是某个厌学少年,更是整个社会的教育焦虑症,德国教育人类学家博尔诺夫提出的"危机即教育契机"理论在此焕发新意:当十七岁少年用厌学发出求救信号时,我们是否有勇气将其视为教育系统升级的启动键?

某位重生少年的日记或许能给我们启示:"原来我不是坏掉的机器,而是未被正确解码的程序,当大人们学会用我的语言系统沟通时,那些乱码突然都有了意义。"这种认知范式的转换,正是教育从标准化生产走向个性化培育的关键跃迁,在这个过程中,教育者需要具备程序员的精准、心理师的敏锐、哲学家的深邃,以及诗人般的想象力。

( 面对十七岁少年的厌学困境,我们需要的不是简单粗暴的矫正,而是充满智慧的陪伴,正如树木医生治疗病树时,既要用药物杀灭病菌,更要改良土壤、调节光照,当家庭、学校、社会形成治愈联盟,当教育回归其"引出光明"的本义,每个暂时迷航的生命终将找到属于自己的星系,这个过程或许漫长,但正如教育家雅思贝尔斯所言:"教育的本质是棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。"在这个过程中,耐心不是美德,而是专业。