第一章 识别校园欺凌的潜在信号 (字数:432)

当孩子步入高中阶段,身心发展呈现显著的矛盾性特征,这个时期的青少年既渴望独立又依赖家庭,既追求个性又害怕被群体排斥,家长需建立敏锐的观察体系,通过多维度的异常表现识别潜在欺凌风险:

身体表征系统

- 反复出现的莫名伤痕或淤青(尤其集中在手臂、背部等隐蔽部位)

- 频繁丢失或损坏的个人物品(文具、电子产品、衣物等)

- 食欲异常波动(突然暴食或厌食)伴随体重显著变化

- 睡眠障碍表现为入睡困难、频繁噩梦或过度嗜睡

情绪预警系统

- 情绪波动呈现极端化趋势(突然暴躁或异常沉默)

- 对日常活动丧失兴趣(包括曾经热衷的社团或爱好)

- 出现退化性行为(如初中阶段已改正的咬指甲、尿床等现象)

- 产生非理性恐惧(如拒绝使用卫生间或特定楼梯)

行为模式转变

- 刻意绕远路回避常规上学路线

- 反复出现躯体化症状(周一早晨头痛、周五傍晚腹痛等规律性不适)

- 电子设备使用异常(过度隐藏手机或突然停止社交软件使用)

- 零花钱消耗异常(数额剧增或完全不需要)

学业表现曲线

- 成绩呈现断崖式下跌(尤其优势学科突然滑坡)

- 作业完成质量显著下降(字迹潦草、内容敷衍)

- 频繁以各种理由逃避考试或课堂展示

- 教师反馈课堂参与度骤降

社交关系图谱

- 原有朋友圈突然瓦解且无新社交圈形成

- 回避集体活动(如体育课分组、午餐时间等)

- 社交媒体出现异常动态(隐晦的负能量文字或图片)

- 拒绝参与同学间的生日聚会或周末活动

第二章 建立有效沟通的黄金法则 (字数:526)

当发现异常迹象时,家长需要构建安全的沟通场域,某重点中学心理辅导记录显示,72%的受欺凌学生首次倾诉对象并非父母,主要障碍来自沟通方式的失当。

情景模拟:周五晚8点,孩子蜷缩在沙发角落反复刷新手机 错误示范:"又在玩手机!成绩都掉成什么样了?" 正确策略:准备果盘自然坐下:"看你最近常听这首歌,能推荐给我吗?"

三级沟通技术指南:

环境营造术

- 选择动态场景降低压迫感(共同准备晚餐、整理书桌时)

- 运用"第三空间"对话(咖啡馆、步行道等中性场所)

- 借助媒介引发话题(讨论相关影视作品:"这个主角遇到的情况你怎么看?")

倾听解码术

- 保持1:3的诉说回应比(孩子说三分钟,家长回应一分钟)

- 识别"求救信号"话术:

- 试探型:"我们班有个同学最近总被开玩笑..."

- 掩饰型:"今天体育课我又把膝盖磕青了"

- 反向型:"转学是不是特别麻烦?"

- 建立"安全词"机制(当孩子想说难以启齿的事,可用特定暗号启动深度对话)

情绪疏导术

- 避免评价性语言:"这有什么大不了"→"当时一定很难受"

- 使用身体语言:并排坐姿比面对面更易打开心扉

- 引入"时光机"技术:"如果是三年后的你,会怎么处理这个情况?"

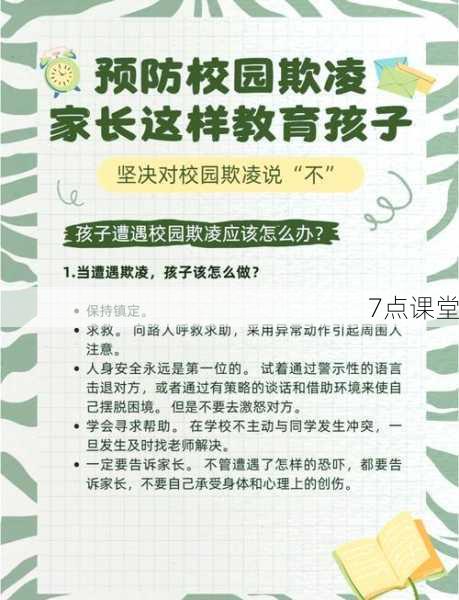

行动赋能术

- 共同制定"应急锦囊":

- 安全撤退路线(教师办公室快速通道)

- 紧急联络暗语(发送特定表情包即刻触发家长响应)

- 心理安抚道具(随身携带的励志书签)

- 进行情景模拟训练(角色扮演不同冲突场景)

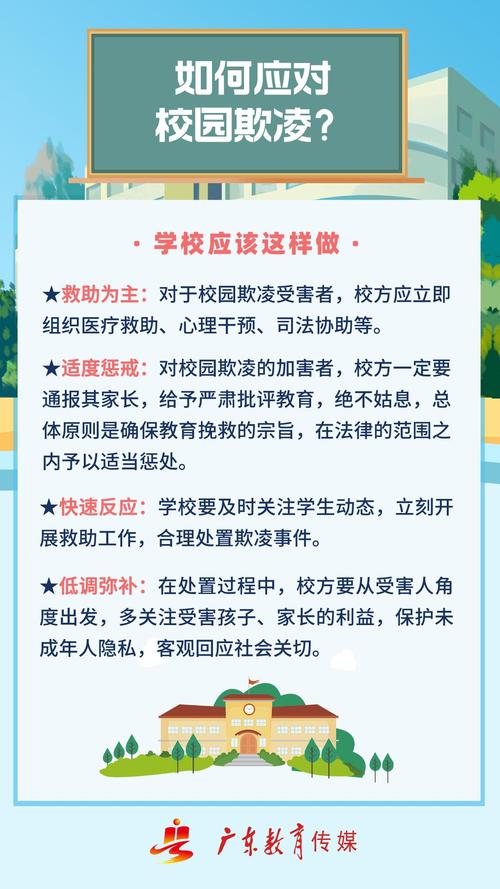

第三章 构建家校协同的防护体系 (字数:487)

家长与校方的协作质量直接影响事件处理成效,根据教育纠纷调解中心数据,68%的校园欺凌处理不当源于家校沟通策略失误。

家校沟通四步进阶法:

证据链构建

- 医疗记录规范化(伤情拍照留存并备注时间地点)

- 电子证据固化(聊天记录录屏保存原始数据)

- 日记辅助法(指导孩子用特定符号记录事件要素)

- 证人信息收集(掌握目击者基础信息但暂不接触)

理性诉求表达

- 采用"事实+感受+建议"公式: "孩子在更衣室被拍摄视频(事实),现在恐惧集体活动(感受),建议安装监控并开展隐私保护讲座(建议)"

- 规避情绪化表述:"你们学校怎么管理的"→"我们可以共同加强哪些管理环节"

- 善用书面沟通(邮件抄送德育主任,留存沟通轨迹)

解决方案协商

- 要求明确处理时间节点(72小时应急响应机制)

- 参与制定多方保护方案(课程调整、活动分组策略)

- 建议引入第三方见证(信任的任课教师或家委会代表)

后续跟进机制

- 建立每周书面反馈制度(班主任签字的情况说明)

- 设置复学缓冲期(逐步增加在校时长)

- 定期心理评估(校方与专业机构双轨并进)

第四章 法律与心理的双重干预 (字数:412)

当欺凌行为涉及人身伤害或财物损失时,某市青少年法律援助中心数据显示,及时采取法律措施可使二次伤害发生率降低53%。

法律行动路线图:

报警取证阶段

- 要求出具报警回执(无论是否立案)

- 申请伤情鉴定(轻微伤即可启动治安处罚程序)

- 调取监控录像(在警方陪同下避免证据灭失)

司法救济路径

- 人身安全保护令(适用于持续威胁情况)

- 财产损害赔偿诉讼(修复被毁物品的专家鉴定)

- 精神损害赔偿主张(需专业心理评估报告支持)

心理重建方案:

专业干预阶段

- 选择熟悉青少年创伤的心理咨询师(建议优先女性专家)

- 采用艺术治疗等非语言手段(沙盘游戏、绘画分析)

- 建立阶段性目标(从正常出门到短暂返校逐步推进)

社会功能恢复

- 发展替代性社交圈(兴趣社团、志愿者组织)

- 重构建模对象(邀请大学生志愿者进行成长指导)

- 创设成功体验(短期留学、技能认证等)

第五章 构建长效预防机制 (字数:384)

预防体系的建立需要家校社三维联动,某省教育厅试点项目显示,系统化预防可使校园欺凌发生率下降41%。

家庭预防工具箱:

自我保护能力培养

- 情境模拟训练(每月进行不同场景的角色扮演)

- 建立求助资源库(记录可信赖的成人联络方式)

- 法律常识普及(讲解治安管理处罚法相关条款)

社交资本积累

- 发展跨年级友谊(通过社团活动结识不同年级学生)

- 培养特长优势(在特定领域建立自信资本)

- 创建支持小组(3-5人的核心互助朋友圈)

数字安全防护

- 设置隐私保护模式(社交账号分级管理)

- 定期数字痕迹清理(删除不必要的位置信息)

- 建立截屏预警机制(遭遇网络暴力第一时间固定证据)

学校协同策略:

参与校园安全建设

- 加入食堂巡查志愿者队伍

- 提案完善监控盲区覆盖

- 推动建立匿名举报平台

推动课程改良

- 建议开设冲突解决选修课

- 倡导设置同伴调解员岗位

- 支持开展反欺凌主题戏剧节

字数:200)

校园欺凌防治是系统工程,需要家长展现教育智慧,从细微处觉察变化,在沟通中建立信任,用法律捍卫权利,以预防构筑屏障,每个案例的妥善处理,都在为构建良性教育生态积累经验,当家庭、学校、社会形成保护合力,青春期的风雨终将化作成长的养分,我们的目标不仅是终止一次伤害,更要帮助孩子获得抵御风雨的能力,让每个年轻生命都能在尊重与安全的环境中绽放光彩。